前回は、アルミのバーナーメッシュを作ったところで作業をストップしていた。

繰り返すけど、高圧ガスを使うお遊びなので、良い子は絶対に真似しないように。

しかし、アルミのバーナーメッシュは、1000度を超えるガスバーナーの温度には耐えられない。

でも、真鍮板の穴あけ、曲げ加工は、大変そう。

なので、何か代替品が無いかホームセンターを物色していたら、写真の排水口のゴミキャッチを見つけたので、手に入れた。

価格は、300円くらい。素材は、メッキ加工された真鍮なので、耐熱性は高いと思う。

バーナー本体は、実は試作機をもう2つ作った。

最初に選んだマブチRE-140RAを中サイズとすると、

・マブチFA-130RAの小サイズ

・マブチRE-280RAの大サイズ

の2種類。

それに合わせて、ノズルも燃料噴出口を少し広げたのも作った。

燃焼試験を行ったところ、バーナー本体が小サイズの場合、ガスの流入量の調整が難しく、ブローアウトしやすく、また本体が火だるまになりやすかった。

素材がモーターケースゆえの弱点で、吸気口から良くも悪くも燃料漏れを起こす。

ただ、大中小サイズに共通して上手くいったのは、トーチ型の燃焼で、一本立ちのきれいなブルーフレームの燃焼を観測することができた。

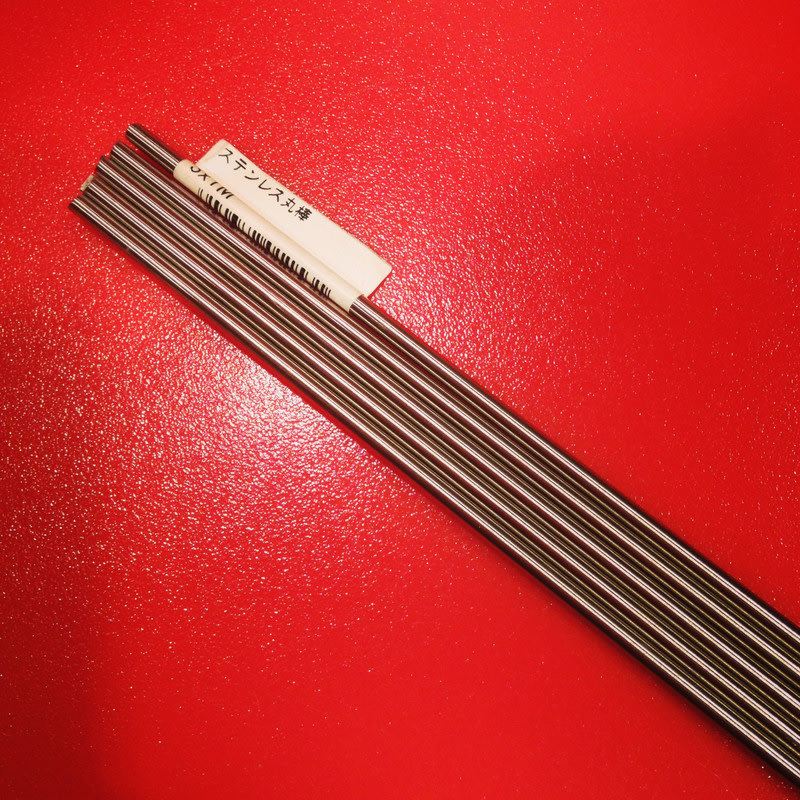

ノズルから出たガスをステンネットにぶつけて少しだけ拡散しただけのものなので、外装の大きさにかかわらず、どれも上手くいった。

しかし、コッヘルのフラットな底面を温めるのにトーチ型はあまりにも非効率なので、ここで満足することなく、作業を続行することにした。

色々試した結果、バーナー本体には、ガスのオーバーフローを起こしにくい大サイズのRE-280RAを選択した。

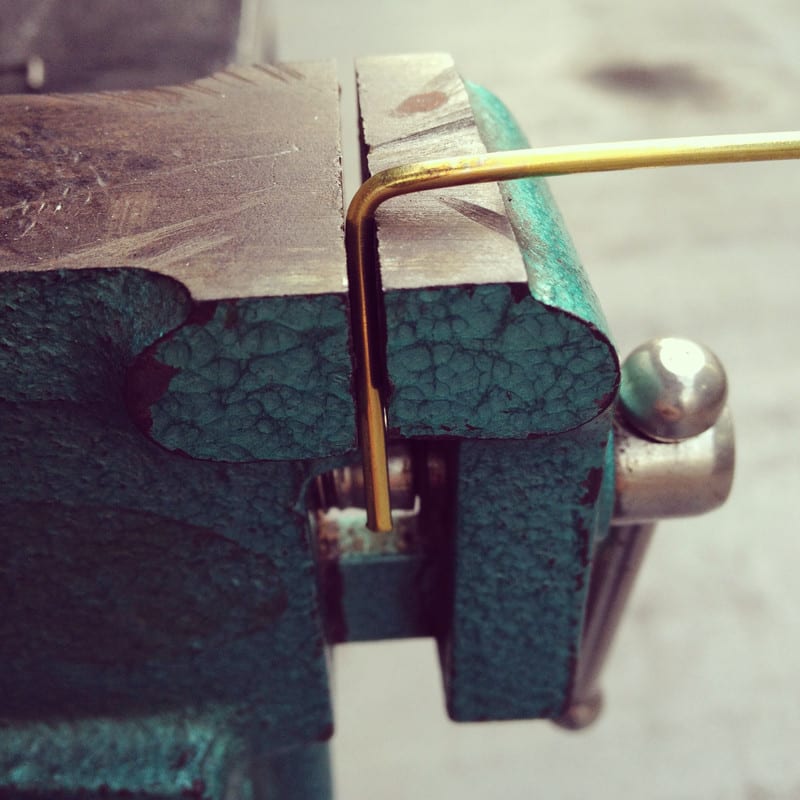

排水口のゴミキャッチの余計な部分を切り取る。

ガスの拡散のためのステンネットをゴミキャッチ内側に取り付けて、RE-280RAの上部に載せる。

RE-280RAの底面にドリルで吸気口を開け、ノズルを取り付けたら試作機の完成だ。

今日、東京は1989年ぶり?の大雪。

そんな中で点火実験をしたところ、明るくて炎は見えないが、雰囲気としては良さげ。

ガスを全開にしても、オーバーフローもブローアウトも無い。

暗くなったら、もう一度試運転してみたい。

ガスボンベもマブチモーターも排水口ゴミキャッチも、本来想定している使い方をしていないので、こんな使い方を推奨するつもりはない。

なので、良い子は絶対に真似しないように。