仙丈ヶ岳で3種類のライターの着火テストを行った。

そもそも、ライターはぶらブラピ氏の持ち物。

飲み会の席で、仙丈ヶ岳山行に参加できないぶらブラピ氏に代わって高所ライター対決を行うことを安請け合いしたのがことの始まり。

約束通り、ライターを預かった。

3種類ともに、燃料はほぼ満タン。

自宅で点火不良が無いことを確認して、仙丈ヶ岳へ持ち込んだ。

比べるのは、以下のライター。

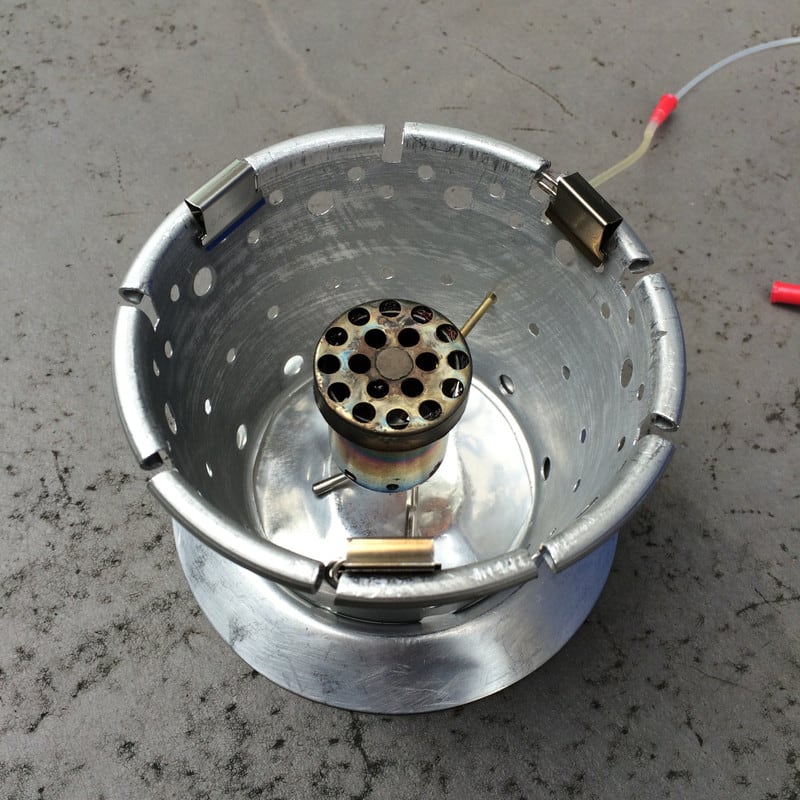

1. SOTOスライドガストーチ

2. ウィンドミルHAL

3. BIC普通サイズ

今回、点火実験を行った場所は、4ヶ所。

A. 長衛荘テン場1970m

B. 藪沢小屋2560m

C. 仙丈小屋2890m

D. 仙丈ヶ岳山頂3033m

3種類ともにザックのポケットに入れたまんまなので、外気温で着火するかどうかのテストになった。

標高によって多少の差はあるものの、外気温は14度~18度程度あったので、外気温の影響の無い環境だった。

どの場所もほぼ無風だったので、風の影響も無かったと考えている。

さて、一番残念な結果だったのは、1.のSOTOスライドガストーチだった。

自宅以外では、全く着火しなかった。

ガス量を最小に落としてもダメだった。

次いで健闘したのは、2.のウィンドミルHALだ。

これは、A.のテン場とB.の藪沢小屋では着火した。

ただし、一発着火という訳では無く、ガス量を調整しながらの着火と言った感じ。

3.のBICは、A.からD.の全ての場所で着火した。

ちなみに、BICは、ガス量の調整がそもそも出来ない。

2012年9月、木曽駒テン場にターボライターを持ち込んでイタイ経験をしてからターボライターは高所ではダメだという印象だった。

残念ながら、今回もその印象を覆すことは出来なかった。

以下、勝手な考察をしてみる。

ガスバーナーを自作した経験から言えるのだが、青色炎の燃焼を作るには短時間で大量の混合気をノズルから放出する必要がある。

つまり、青色炎の場合、高圧ガスを小さなノズルから出すことになるため、ガスの量を間違えるとブローアウトが発生する。

OD缶バーナーのメーカーの注意書きに「圧電着火しない時は、ガス量を調整すること」と書いてあるのは、着火しない時はガス量を落とせということ。

青色炎の場合、逆に点火した後は、高速のガスがノズルから出るので、風の吹き込みにはめっぽう強い。

ターボライターには、触媒として白金が使われており、白金を温める事によって、燃焼が促進され、さらに強い青色炎となる。

BICのような赤色炎であれば、ノズル径が大きいため、ブローアウトの頻度はぐっと下がる。

例えるなら、水道にホースをつないでまんま水を出したのが赤色炎。

ホースの先端を絞った場合が青色炎。

赤色炎の場合、ガスの速度が遅い分、風の吹き込みには弱い。

ガスのタイプ(ブタンかイソブタン)は、赤色炎、青色炎とは関係が無い。

低温環境下で燃焼するかしないかの違いでしかない。

2500mを超える高所では、酸素濃度は平地の7割程度に落ちるので、ブローアウトの可能性は更に高くなる。

OD缶バーナーは、ガス量をつまみで調整しながら圧電着火できるので、着火するガス量を探しやすい。

ゆえに、木曽駒テン場で圧電ターボライターが不発でもバーナーは着火した。

ターボライターはダメでもバーナーが点火したのは、ガス量の微調整が出来るか出来ないかの違いだったと今になって思う。

では、1.のSOTOスライドガストーチと2.のウィンドミルHALの違いはどこにあるのか。

あくまでも想像だが、圧電子の違いと微妙なガス量の微調整が出来るツマミの違い(機械的にはネジ山のピッチの違い)だと思う。

圧電子の違いは、個体差に原因があるのかもしれないので、はっきりした事は分からない。

BICライターの圧勝で、高所ライター対決は幕を閉じた。