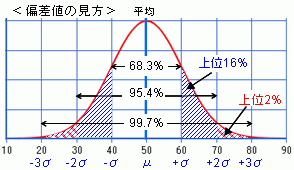

小学生の時、よく理解できなかった偏差値ですが、

要は母数や難易度の異なる試験条件においても、

点数と人数の度数分布を正規分布に当てはめることで、

点数を比較的確からしい順位へ変換することのできる、

統計的手法です。

ただし、受験者と点数の度数分布が正規分布をしていることが

前提。

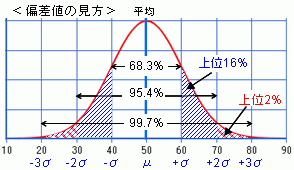

サピαクラス(3クラスある校)の偏差値ですが

α3:59~63

α2:63~67

α1:67~

くらいの割り振りでしょうか。

この偏差値を前提に考えると、

α3:標準問題ミスなく確実にとれてちょっとした応用問題も解ける

α2:ちょっとした応用問題はもちろん、調子がよいときは難関校の受験問題も解ける

α1:難関校の問題もどんどん解ける

なイメージですかね。

で、このα3(偏差値60辺りをいったりきたり)とその先の間には

ちょっとした隔たりがあると思います。

ちょっと賢い、要領のいい子はα3にすぐに到達します。

要領の悪い子でも、親がしっかりとサポートしてミスを修正していけば

到達できると思います。

でも、その先に、α上位クラスには行くには、文字通りプラス”α(アルファ)”が必要になってくるのです。

そのプラス”α”とは、「○○算では解けない領域」です。

中学入試の算数にはいろんな○○算があります。

つるかめ算、旅人算、植木算、……

子供は問題を見た瞬間、どの○○算を当てはめるのかを考えます。

ませた子供は未知数をx,yとおいて連立方程式で解こうとします。

実際、大半の○○算はそれで解けてしまいます。

ですが、63オーバーの難関校の問題は○○算では解けません。

連立方程式でも解けません。(未知数が方程式の数よりも多いからです)

難関校の問題は制約と規則性に気をつけて、全てを列挙する

が標準的な解答法です。

このゲームチェインジに気づけること、慣れること、

○○算が使えないことを恐れないこと……。

それが分水嶺になります。

応用問題といいますが、応用というよりは別物だと思います。

むしろ○○算の知識が邪魔なんじゃと思うくらい……

(実際にはそんなことはないんですが)

30年前、それらの問題を見たとき自分も思いましたね。

これって、(○○算とかやってきた)今までの勉強って意味なくね?

と。

本当に頭のいい子(地頭70オーバー)はこの辺を感覚でクリアするから、

世の中、平等とはいかないものです。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます