皆様、

おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。朝は晴れていましたが今は曇りです。月曜日が始まりました。一週間のスタートですね。

昨日は、初のショートコースでした。3時間といういつもよりも短い時間設定でしたが、要点が絞られ、演習もできました。早速、ふり返りをいただいています。掲載をご了承いただいている方の文章から個人情報を修正してアップします。とても丁寧なふり返りばかりで思いが伝わってきます。

これまでベーシックコースを受講してきたので、「ショートコースでもいいのかな、どうかな?ベーシックやアドバンスがいいのかな?」と思いましたが、自分の癖や苦手な部分がわかってきたので、とにかく傾聴姿勢やルールを堅田さんの声で繰り返し聞きながら演習をしよう!と申し込みました。

今日の演習では、とにかく「相手の方の話をよく聞き、情景を浮かべながら相手の方の気持ちになろう。どんな言葉を用意したらいいか(私の癖)…は考えない!」と決めて臨みました。「相手の気持ちになる」ことは心がけることができましたが一緒に探るまではいかず、もう少し時間があるとよかったなと思いました。

研修を受けることができたので、自分の癖が癖でなくなるよう、今日からまた傾聴を心がけたいと思います。ありがとうございました。

今日は、ありがとうございました。

最後の「他者理解は自己理解」という先生の言葉が、心に残りました。

聴き方のクセを知るという今回のテーマが、まさに自己理解につながっていたなと気づきました。

私は、長年、教員として働いてきたので、どうしても「指導」しがちになる部分があります。また、結構、気分屋でもあると自認しているので、その日の自分の体調や気持ちが「聴く」態度に出ないかに気をつけなくては…と思ってきました。

今日の、傾聴のデモンストレーションで、実際に話し手側に立って参加している気持ちになりました。前半では、多分、話し手さん以上に腹が立っていたかもしれません。話し手と聞き手の「ズレ」が、そうさせたのだと思います。後半では、話し手さんの語り(自身への気づき)が深まるにつれ、旅の情景だけでなく、日頃の話し手さんのご自身のあり方まで想像して、自分だったらどうあろうとするかなと思いながらお聞きしました。

最後の傾聴の演習では、相手の方とテーマが似ていたせいもあるのか、アドバイスや指導型というより、「同調」し過ぎてしまう自分に気づきました。「うんうん、わかる、わかる」とついつい声に出して言いたくなるのです。でも、話し手は、決して自分と同じではないということを、肝に銘じて話を共有しなくてはと思いました。「わかった」つもりになったところで、勝手に話のゴールや落としどころを、聴き手側で決めて安心してしまいそうです。そこには、いつも自分が安心する方向へもっていきたい心が働いているのかもしれません。これは、もっと学びを深めてみないとわからないことですね。

現在の仕事柄、支援会議等で見立てや方向性への見解を求められる場と、子どもさんや保護者の方の思いをていねいに聞く場とがあります。「傾聴」セミナーで学びをどう生かしていくのか、もっと知りたいところです。また、今後の自分の働き方、ワークライフバランスを考えていく上でも、自分自身と向き合う貴重な機会となると感じております。日程等が許せば、ベーシックコースにも参加したいと考えております。

あっという間の時間でした。セミナーの目的は、“自身の傾聴の癖を知る”でしたが、私自身この4月に異動で職場が変わり、自分の今の気持ちをじっくりと聴いてもらいたい、そんな場になればと思ってセミナーに参加しました。

今回のセミナーで、学べたことは2つありました。1つ目は、デモからの学びです。デモ1とデモ2の対比が明確でした。聞き手の価値観で一方的なアドバイスをすることが、こんなにも話し手とのズレを大きくしていくこと。聞き手が話し手の些細な表情の変化を読み取らない、読み取れないことで、話し手はどんどん苦しくなっていくこと。自身の姿を振り返りつつ、改めて聞き手としてどうあるべきか、どうありたいかを学ばせていただきました。

2つ目は、ブレイクアウトでのペア体験での学びです。私は初めての方とペアになり、聞き手となったときには、ペアの方が語ってくださった情景を自身の強みであるイメージを描きながら、徹底的に相手に寄り添って話を聴くことに徹しました。ペアの方のテーマは、私とは異なりましたが、情景を描き終わったあとに、ペアの方のお話から描いた情景が、不思議と今度は自身が語ったことの情景に置き換えられて浮かんできました。私が聴いてほしかったのはこんな自分の姿だったんだな、自分はこれを伝えたかったんだなと、話し手のときは気づかなかった自身の気持ちにハッと気づくことができました。不思議な感覚でした。講義の最後に、『他者理解は自己理解』とおっしゃられましたが、今回そのことを強く実感できた時間になりました。短い時間でしたが、こうして出会えたペアの方に感謝したいです。ありがとうございます。

そして、今年度初の傾聴セミナー。超多忙な日々を送っていますが、ちらし案内や資料が届くとワクワクする自分がいます。自分が大切に思う時間であり、大切にしたい居場所になっています。これからも学びを続けてまいります。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

初めての参加でしたが、楽しく学ばせていただきました。

相談の2つのケースを見せていただき、違いがよくわかるとともに、これまでの自分の聴き方を振り返ることができました。

相談を受けたらアドバイスや同調が必要だと思い込んでいたので、「何か良いアドバイスをしなくては」「元気になってもらうためには相手の考えを肯定しよう」という姿勢でした。前半のケースのような聴き方をしていたと思います。話し手の変化が前半と後半とではまるで違ったので、後半のケースの、話し手がじっくり思い出しながら話し出し、前向きになっている様子を見て、こんなふうに聴くことができるようになりたいと思いました。

また、演習を体験して、資料の「話し手にとって良い聴き手でいられるために」の内容が改めてよく理解できましたが、同時に、難しいなあというのも実感です。

まずは今日から、家族との関わりの際に、今日の学びを意識するようにして、練習していきたいと思います。

何回か参加させていただいている傾聴セミナーですが、あらためて初心に返って学び直す機会となりました。

面談のデモを見させていただいた後、ペアの方と話し合いをしました。そこで、ペアの方が自分と同じように感じていたこと、そしてそれを言葉にするとそういうことなのかという気づきをいただけたことがとてもありがたかったです。具体的には、一人目の聴き手の対応では、相談されたエピソードについての傾聴だけで終わってしまい、聴き手の感じたことの押しつけのように(聴き手はそのような気持ちはないと思いますが)なっていました。二人目の聴き手の対応では、とことん相手の立場に立とうとする丁寧な傾聴の姿勢でした。そして、デモで話し手が話していたことはたまたまそのエピソードを話されただけで、決してその事例についての相談にとどまらず、本当はご自身の生き方を問うような相談だったのではないかと、そういう面談になっていたとペアの方が話してくださいました。それをお聴きして、本当に「そうだ、そうだ」「私もそう感じていたのだ」と思うことができました。そして、私もそういう傾聴・面談ができるようになりたいと思いました。

ペアの方との演習では、最初は聴き手役でした。聴き手として話を聴かせていただき、できる範囲で伝え返しを一所懸命にさせていただく中で、次に自分が話し手になった時に何を話すのかを考えるようになりました。自分が話し手になった時、そのこともお伝えして話すことができました。

明日からの仕事に活かしていきたいと思える時間でした。毎日、色々な方とお会いします。来談者だけでなく、同僚とも、今日学んだことを活かして、丁寧な対話をしていきたいです。

自分自身の聴き方の癖として、ハッとしたことは、笑顔を意識しすぎていることと同調していることでした。かなりの笑顔は、相手が気後れすることになると考えたことがなかったので驚きました。また、同調することで依存関係になったり、味方を得るための話になったりするという視点も初めてでした。

2つの話の聴き方を比べた際は、聴き手が整理や分析をしながら相手の話を聴くと、窮屈な苦しさを感じるなと体感できましたが、私がやりがちな聴き方だなとも思い、残念な気持ちになりました。相手の感情を味わい光景が浮かぶような聴き方は、心地よくて安心できて、こっちがいいなと思いましたが、自分が実際にこのような深い傾聴を実践するとなると、話を深めるような提案や助け舟は思い浮かばないなと思いました。

日ごろは、中学校の保健室で生徒の話を聴いていますが、なかなかにヘビーな話題が多く、自分を守るために、自分と相手を分けて話を聴いているなと思います。相手の感情を味わっていると、やっていけない私の現在地です。傾聴によって深めてはいけない時の聴き方はとても難しく、深めてはいけないのにかえって助けたくなって、私が相手の感情を味わう聴き方をしている場面もあるなと思いました。

感情に良いもの悪いもないはずなのに、無意識にジャッジしている時もあります。感情は、感じるためにあるはずなのに、マイナスに感じる感情は出してはいけないもの、感じないようにしたいと打ち消している自分もいます。だから、拗れてモヤモヤしたままなのだろうなとも思います。自分自身にもそうなのだから、他の人の話を受け入れられる訳もないなと感じました。

まずは、自分の気持ちを肯定できるように、自分の心の声を大事に聴いてみようと思います。

娘は吃音があり、外来に通っています。「キラキラ」をご紹介いただき、読ませていただきました。他にも吃音の本を読みましたが、先生の温かな世界観に惹かれ、好みだなと感じました。心の奥から力が沸くような気持ちになります。人との違いを尊重できる、そんなキラキラした温かな世界っていいなぁと感じています。今回の研修はとても楽しみにしていたので、お話ができて嬉しかったです。ありがとうございました。

2つの話の聴き方を比べた際は、聴き手が整理や分析をしながら相手の話を聴くと、窮屈な苦しさを感じるなと体感できましたが、私がやりがちな聴き方だなとも思い、残念な気持ちになりました。相手の感情を味わい光景が浮かぶような聴き方は、心地よくて安心できて、こっちがいいなと思いましたが、自分が実際にこのような深い傾聴を実践するとなると、話を深めるような提案や助け舟は思い浮かばないなと思いました。

日ごろは、中学校の保健室で生徒の話を聴いていますが、なかなかにヘビーな話題が多く、自分を守るために、自分と相手を分けて話を聴いているなと思います。相手の感情を味わっていると、やっていけない私の現在地です。傾聴によって深めてはいけない時の聴き方はとても難しく、深めてはいけないのにかえって助けたくなって、私が相手の感情を味わう聴き方をしている場面もあるなと思いました。

感情に良いもの悪いもないはずなのに、無意識にジャッジしている時もあります。感情は、感じるためにあるはずなのに、マイナスに感じる感情は出してはいけないもの、感じないようにしたいと打ち消している自分もいます。だから、拗れてモヤモヤしたままなのだろうなとも思います。自分自身にもそうなのだから、他の人の話を受け入れられる訳もないなと感じました。

まずは、自分の気持ちを肯定できるように、自分の心の声を大事に聴いてみようと思います。

娘は吃音があり、外来に通っています。「キラキラ」をご紹介いただき、読ませていただきました。他にも吃音の本を読みましたが、先生の温かな世界観に惹かれ、好みだなと感じました。心の奥から力が沸くような気持ちになります。人との違いを尊重できる、そんなキラキラした温かな世界っていいなぁと感じています。今回の研修はとても楽しみにしていたので、お話ができて嬉しかったです。ありがとうございました。

昨年度、ベーシックコースを受けていましたので、その復習としてコンパクトでとてもよかったです。先生の講義は、分かりやすかったです。

1番、学びになったのは、デモの2つの例です。同じ話題でも、全然違った展開になって、びっくりしました。聞き方で全く違う感じ方になってしまうのが分かりました。ついつい、自分は普段、分析的に聞いてしまうと感じました。

しかし、演習では、経験の浅い者同士聞き合うことになり、うまくいっていないことはわかるのですが、どこがどううまくないのか、何をすればよいのかはわからないままでした。

短い時間でしたので、仕方ないと思いました。前回と比べると、前は経験のある人がグループに一人いらして、時々、有益なフィードバックをくれたり、実践を見せてくれたりしたことが学びになったのだなと感じました。

傾聴は何もしないことではない、というのですが、やってはいけないことが多すぎて、どう質問していいのか、とても悩みます。相手の思考を促す質問を学びたいです。つい、だんまりになってしまいます。しかし、久しぶりにきちんと聞こうという機会を設けてくださって、自分にとってはとてもよかったです。ありがとうございました。

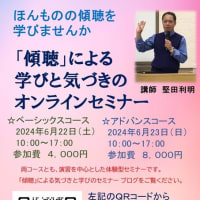

今回のショートコースは、1日参加するのが難しい、傾聴の基礎・基本をじっくり体験して学びたいという参加者の皆様の要望を受けて開設しました。初めての方を半数以上お迎えするなか、やや緊張した面持ちで始まりましたが、終わる頃には柔らかな表情になられていたのを見て、リピーターの方々の存在も感じ取ることができとてもありがたいと思いました。ベーシックスでの解説とはまた異なり、傾聴の基礎基本からのいくつかの観点を知り、まずは、自分の癖を知るきっかけとするコースなのですが、参加者さまからのご質問をうけることで深められた内容もあったように思います。

本セミナーは、デモンストレーションを観察者として体感できるという大きな特徴があります。毎回打ち合わせなしの、真剣に向き合う時間、リアルな面談場面とはいえ、今回は自分が抱えている悩みを話すというよりも、自分の態度や姿勢の在り方について気になったことのエピソードについて語り始めましたが、終わってみれば、デモ1とデモ2の聴き手の違いによって私自身の中に起こる価値観というか思考の深まりの違いを感じ取るものになりました。

デモ1では聴き手の語りや提案は正論かもしれませんが、自分の感情がとてもかき乱される感じもあり、そのずれを何度か表情やことばで伝えようともしたのですが、最後まで聴いてもらえている感じがありませんでした。しかも、自分が気になった態度は、単に「おせっかいだったのか」という自分を責めるような感情にもなり、とてもしんどくなりました。分析や整理をしながら聴くというのは専門家として必要なことではありますが、それが全面的に出てくると、分析されたこと、整理されていることに回答していくのに精一杯であり、向き合おうとするとしんどくなるという繰り返しだったのでこういう聴き手にならないように本当に気をつけたいと思いました。

一方、デモ2では聴き手にあたかも同じ光景をご一緒にみていただいているような、私の気持ちや思考をご一緒に探っていただくなかで、さらに浮かんでくるより細やかな光景が自分のなかにも浮かんできて、同じ登場人物なのに、デモ1のときよりも、ずっとその方々に対する肯定的な思いに変化していき、その方々の関係性を再度見つめ直すきっかけにもなり、自分に向けては「寛容」というキーワードが出てきました。寛容という視点をもちながら、どういう伝え方がよかったのか、どうふるまえばよかったのか再度見つめ直す機会をもらうことができました。デモ2がおわった後はなんとなくあたたかな気持ちがじんわりと出てきました。それゆえ、自分の聴き手としての力量をさらに深めたい、こういう聴き方ができるように努力したいと心から思いました。

演習では初めての方とのペアでしたが、ご自身のことを俯瞰的にみることができる方でご自身ともかなり対話を重ねてこられた方なのだろうと感じ取ることができました。私自身もこれまでのセミナーの積み重ねかた光景を浮かべながら聴くようになってきているので、そのままこういうのが浮かんできたんですけどとお伝えすると、びっくりされた表情をされてまさしく…と返してくださいました。セミナーに参加したころはアドバイス志向が強くかなり止めることに苦労しましたのでようやくご一緒にその場にとどまりながら傾聴することができてきたのかなと思いました。

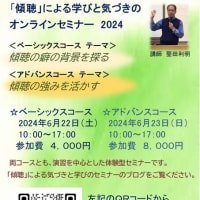

おそらく、本当に伝えたいことは話の後半から出てくるので少し演習の時間が足りないと思われた参加者もおられたと思います。ただ、ショートコースは、自分の癖に注意しながら基本ができているか自分に問うコースでもありますので、ベーシックスコースにも参加されると、演習時間ももう少し長くなりますので、自分の心の変容も感じながら聴き手とだけでなく、自分の気持ちにもコミットできるかと思います。是非その時間も味わっていただけると嬉しいです。次回のベーシックスコースは「傾聴の癖の背景を探る」ですので、自己を知る、自己理解にもつながっていくかと思います。また、皆様にお会いできますことを楽しみにしています。

今回、ショートコースということで、どのような形なのかとても楽しみにしていました。そして今回受講してみて、ショートの中にも大切な要素がギュッと詰め込まれていて、まるでフルコースのお料理のおいしい具がしっかりと凝縮されたパイをいただいたような、そんな気持ちでした。いろいろな味が味わえて、しかもまとまっているという印象で、とても充実した素晴らしい時間でした。

3回目にはなりますが、回数を重ねるごとに自分にはできていないこと、まだまだだなあと感じることばかりです。いつものことですが、傾聴したあとに、話し手さんに確認やお返しの言葉を返すときの表現や聞き方について、いつも迷ったり、考えさせられたりします。話し手さんの意図を確かめるための問い返しが、自分の価値観が混ざったような聞き返しをしてしまわないように気をつけねば、と感じています。その点で、デモのやりとりの例は、とても参考になります。ショートコースに、そのデモンストレーションが丁寧で、しっかりとあり、ペアトークの実践をする時間もしっかりあったりした今回のショートコースはとても勉強になり、充実した時間でした。同じペアになった方が、ご自身の傾聴の癖に関する率直な悩みをお話しくださり、そのお話から自分の癖に関する発見もありました。その方の、私に伝えようとしてくださる姿勢が強く感じられて、とても勉強になりました。

私は、どうしても相手の思いを遮らないようにと構えるあまり、前に進まないような、あってもなくてもいいような問い返しをしがちです。相手の思いを引き出すような、確認できるような、そんなお返しができず、言葉を考えてもうまく繋げられないところがもどかしいです。次回はアドバンスコースを受講しますので、その苦手部分のスキルアップを目指していきたいです。

貴重な学びをいただき、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

「自分の傾聴の癖を知る」ことで、「自分の話を聴くことができる」。私は、その視点に惹かれて、このセミナーに参加しました。自分の話を丁寧に聴けるようになることで、調整力を高めて、人生を楽しみたいのだと思います。私は、相手の話に興味がないときや、時間がないときに、相手の話に割り込んでしまいます。アドバイスもしたくなります。「でも」という言葉も、よく使います。

セミナーでは、デモンストレーションがありました。2通りの聴き方を見ていて、話し手は、相手からアドバイスが欲しいわけではないと、つくづく感じました。自分の思考や行動を振り返り、整理し直すこと。自分の悩みが大事な経験であると受け入れること。その経験を次につなげること。話し手は、それらを相手の力を借りて、あくまで自分で気づきたいのだろうなと思いました。

私は、いつもそういう風に話を聞けません。しかし、この話は、相手の成長のため、もしくは、自分の成長のために丁寧に聴く必要がある。そう思ったときに、自分の癖を抑えて、話を聴きたいと思いました。