牛久から圏央道にのって埼玉方面にいく

めざすは「埼玉(さきたま)古墳群」

古墳は茨城県にもあって、なんとなく訪ねてきたが、埼玉県には大きな古墳が林立していると聞いて、訪ねてみた。

圏央道は直線的に埼玉につながっていて便利。1時間半くらいでついた。

週末のせいか、夏休みが始まったせいか、かなり暑いのにそれなりの人出。

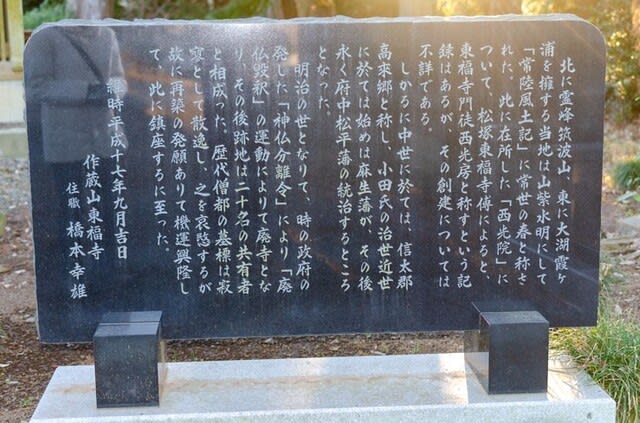

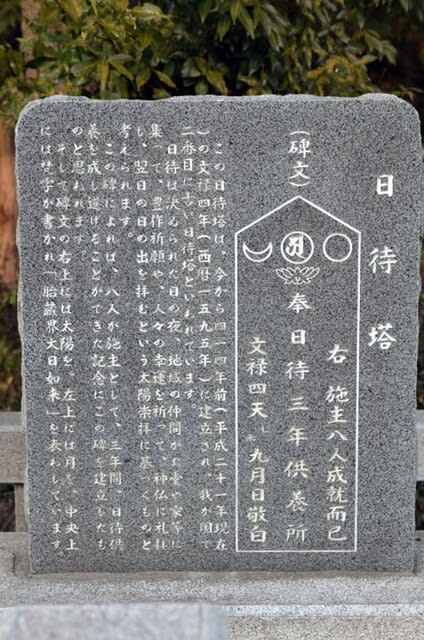

古墳群は整備された公園になっていた。

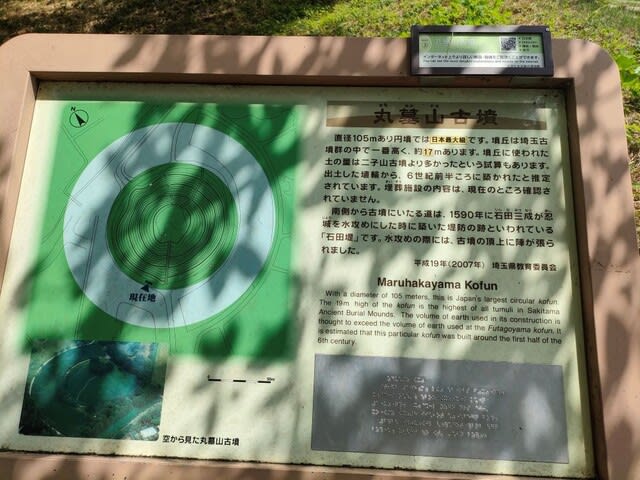

駐車場から近い丸墓山古墳という丸い大きな築山に。

直径105m、高さ18.9mとある。

石田三成がこの上に本陣を築いたなんて書いてある。

見晴らしいいものね。

天守閣もそうだが、武将と煙は高いところがお好き。

豊臣秀吉が関東を勢力圏に入れるための小田原の北条氏との戦いは、

こんなところにまでおよんで、石田三成がきていたのだね。

忍城の水攻めは有名な話とwikipediaで知る。

映画になった「のぼうの城」はこの話なのか。

たしかに物語のある戦いである。

水攻めしたというほどで、この辺りは湿地も多いなか、よくぞ土を集めて大きな小山をつくったものです。

時代とともに荒廃したとおもうが、今はきれいな古墳でした。

日傘を差しながら次々ひとがのぼってきます。

ではまた、ぶらり。