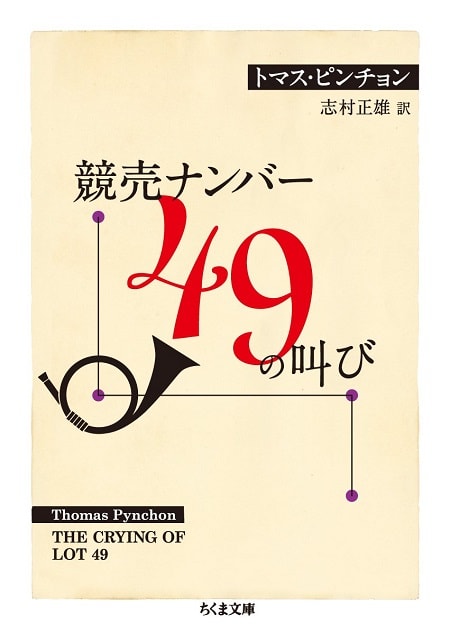

『競売ナンバー49の叫び』

トマス・ピンチョン (米:1937-)

志村正雄 訳

"The Crying of Lot49" by Thomas Ruggles Pynchon(1966)

1985年・サンリオ文庫

1992年・筑摩書房

2010年・ちくま文庫

++++

「すごいじゃない」

とエディパは言った―――

「でも、どうしてイギリス訛りで歌うの?

しゃべるときにはそうじゃないのに」

「ぼくの入ってるロック・グループのせいさ」

とマイルズは弁明した―――

「<ザ・パラノイド>っていうんだけど。

まだ結成したばかりなんだ。

マネージャーがそういうふうに歌えって言うのさ。

イギリス映画をうんと見て、訛りを仕入れるんだ」

「私の主人、ディスク・ジョッキーをやってるの」

と、エディパは好意を示すつもりで―――

「千ワットの小さい放送局なんだけど、テープか何かに吹きこんだのがあれば、宣伝するように渡してあげてもいいわよ」

マイルズは背後のドアを閉めて目つきあやしく行動開始。

「代償は何さ?」

と言い寄ってくる。

「あんたがほしいものは、ぼくが考えているものだろ?

ぼくはこれでも<ワイロ少年>っていうんだぜ」

++++

このマイルズ、チョイ役だけど好きなんだよね(笑)

主人公エディパが泊まるモーテルの、支配人兼ベルボーイなんだけど。

せっかく、エディパ(なんつー名前じゃ)が好意でバンドの宣伝を応援してあげる言うてんのに。

この次の瞬間、

「ぼくの体は若くてスベスベしているぜ。

あんたみたいなオバンはそういうのが好きなんだろ」

とか言って、襲い掛かります。

オバンて、エディパはまだ28歳だっつーの。

案の定と言うべきか、マイルズはテレビの室内アンテナを構えたエディパに撃退される。

「あんたも、ぼくを嫌うのかあ」

とか捨て台詞を吐きつつ、ちゃっかり荷物を運んだチップに50セントを巻きあげて逃げさるマイルズ。

応援してもらっといて、体も求めて、それが駄目ならチップを奪って逃げる・・・。

ほんまに図々しいなぁ。

でも、なんだか憎めない(笑)

探偵小説にして、秘密結社小説にして、幻覚小説。

なんでか分からんが、読後にちょっとだけほろ苦い。

本書の主人公は、ローカル・ラジオジョッキーの妻、エディパ。

このエディパが昔付き合っていた不動産王ピアス・インヴェラリティの死に当たり、遺言執行人に指名されるコトから物語は幕を開ける。

戸惑うエディパの前に、サンフランシスコの街々で現れる郵便喇叭(ラッパ)の暗号。

エディパはいつしか、この世界の裏側を支える秘密のネットワークの存在に気付く・・・。

いやー、大変ですよ。

解説というよりは、一つの読み物と化している訳者・志村さんによる「解注」を読めばわかるとおり・・・、

ピンチョンの本は筆者とのナゾナゾ合戦ですから。

エディパが見てるもの自体、つまり小説に書かれている描写自体が、エディパの幻覚の可能性もあるもんだから。

こちらはどこまでが現実か見極めながら読まないといけないわけで。

小説が始まって、3ページ目の段階で、

フォート・ウェイン市17世紀室内楽団の演奏する、集注版レコーディングによるヴィヴァルディ『カズー笛協奏曲』

なんつーもんがサラッと出てきて、

この瞬間、読者は

「ん?バロック時代にカズー笛なんかある訳ないべや」

と、すぐさま気付いて、

「ははーん、もうこの時点でエディパの見聞きするものは半分くらい幻覚の可能性があるぞ」

と思わなければならない、そうです。

深夜に酔っ払って読んでんのに、そんな読み方できるかーい。

もう3ページ目からおかしいんだったら、最初からずっとおかしいってコトでいいのよね?

■おまけ

同時収録は、『殺すも生かすもウィーンでは』"Mortality and Mercy in Vienna"(1959)。

ピンチョンがコーネル大学在学中にEpoch誌に掲載された初期短編だそうです。

そんな事はさておき、まあ、引きの強いタイトルで。

しばらく、電車を乗り降りしたり、カレー食ったりしながら、

「殺すも生かすもウィーンでは」

って呟いてました、脳内で。

別に怪しい人じゃなくってよ。

<熱帯雨林>

|

競売ナンバー49の叫び (ちくま文庫) |

| 志村 正雄 | |

| 筑摩書房 |