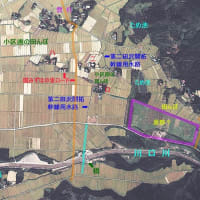

<歩いた所(部分)のR6年の航空写真>

●歩いた日:2025年2月2日(日)

●歩いた所

・川 口:下千本野、千本野、北川口、北千本野、幅、毘沙門、中村、北田、松葉、清水川、清水川尻、松葉尻、田屋野

・永 代:沖台、西田、雷

●歩いたログ(足跡)(道のり7.8km)

(以上の地図:国土地理院地図に加筆)

(📸021から)北に少し進んだところで、南寄りの「東山」にカメラを向ける。

📸022:霧氷の「東山」の峰々

この日は放射冷却で朝冷えたので、「東山」の峰々はまだ霧氷をまとっている。右から「真昼岳」、「音動岳」、「北ノ又岳」。

さらに北に少し行くと「川口川」にかかる橋がある。先の「横沢・長信田を往く-3」では、橋から下流側を望んだ写真を掲載したので、今回は上流側の写真。

📸023:「川口川」の下流を望む

橋の下流側は、「横沢・長信田を往く-3」の写真にも写っていたように、川岸や流路の中に生えていた木々がきれいに伐採されていたが、上流側はまだ伐られていない。雪が融けてから伐採を行うのだろうか。

橋を渡ると「下千本野」である。北に向かってしばらく進む。「千本野」の十字路のすぐ手前、車を停めてある農道入口のところで振り返る。

(「下千本野」の道)

奥から来たところ。道の右手に小さく暗渠排水工事を行う重機が写る。そのすぐ奥を「川口川」が流れている。道は川に向かってだいぶ下りになっているようだ。

この道沿いに建ち並ぶ「下千本野」、「千本野」の家々は、後でS23年の航空写真を見るとわかるように、「田沢疎水幹線用水路」の開削とともに進められた、この地域の開拓を担った入植者の家々である。一面の森林・原野であったこの地域が、すべて田んぼに生まれ変わった時、入植した人たちはどんな感慨を持っただろうか。

十字路の脇の農道に停めてあった車に戻る。

最後に、いつものように歩いた所の航空写真(国土地理院)をご覧いただく。今回は最新のR6年の写真があるので、まずはそれから。歩いた所の西側の部分。

上段を「川口川」が東から西に流れ下っている。左下隅に「真昼川」がのぞく。

5月中旬の写真なので、大半の田んぼは耕起(田起こし)した後だがまだ田植え前で、茶色っぽい土の色を広がっている。緑っぽい田んぼは耕起されていないところで、R6年は稲を植えないで転作した田んぼだろう。

左上の「P」が車を停めた場所。橙色の線が今回歩いた道筋。

写っているところはほとんどが「川口」である。「中村」はその中心の「ムラ」、「本村」というのが由来だろう。「毘沙門」とともに大きな集落を形成しており、写真を見てもここが「川口」の中心であることがわかる。

左上、「千本野」の田んぼを見てほしい。小区画の田んぼで、よく見るとコンバインで刈り取った跡がそのまま残っており、耕起されていないことが分かる。ここはこの後、大区画にする圃場整備事業が行われるので、耕起されていないと思われる。「P」から「千本野分水工」に至る道の北側の田んぼ中に、素掘りの水路が見える。この水路はここが田んぼに拓かれる前からある水路(S23年の写真にも写っている)だが、圃場整備事業によって消えてしまったことだろう。

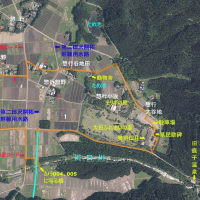

次に東側の部分

前掲写真と同様、橙色の線は歩いた道筋。

前掲写真もそうだったが、「川口川」沿いと川の北側の平坦地に大きな杉林が随所に見える。この杉林は、S23年の写真を見るとわかるように、この地域の昔の姿を伝えるもので、歩いていても非常に目立ち、ほかの地域にはない特徴的な景観を形成している。

「沖台」、「雷」、「西田」だけが大字(アザ)「永代」のうちで唯一集落を形成している(人家のある)ところである。ここにある集落会館が「永代会館」であることも頷ける。なお、ここ以外の「永代」の区域は、本文で書いたように、すべて東の県境までの山間地である。

上端左寄り、「県道50号」と斜めに交差する十字路のすぐ脇に、写真を拡大すると📸006に写る鳥居が見える。

(⑧に続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます