あけましておめでとうございます(ちと遅いですが)

年に数回しか更新しなくなりましたがまだこのblogも生きています。主にTwitterとFBで活動しています+ d(*´∀`)b

でも今年はもう少しだけblogも書いていこうかな~、等と思っています。

今年の年賀状はコレ。ガリ版とシルクスクリーンの二版でつくりました。

ここ数年、手漉きの和紙を使い木版画、ステンシルなど版画で年賀状を制作するようになりましたが、どれもかなり時間がかかり(それこそ年末年始他になにもせずにやって半月~一ヶ月くらいかかる)時間がかかるのは仕方ないにしても、数十枚以上刷るのは版が痛んでくるのでちょっと困難だな~と思っていました。

ある日知り合いのイラストレーターさんがガリ版キット買ってみた!というので気になってきて、今年はまずガリ版キットをヤフオクで入手してみました。ヤフオクも初体験!けっこうドキドキしました。

ヤフオクで買ってみた!2500円くらい

サイズはハガキサイズまでのものですが、しっかりした木の箱に入っていて、なんかワクワクします。鉄筆もセットでついていましたが、他に美濃紙にロウを塗ってつくられている「ロウ原紙」やロウ原紙の下に敷いてロウを削るためのヤスリ板、インクなどもネットで取り寄せてみました。

ロウ原紙はこのページある、昭和紙工さんというところから無地のものをとりよせ

http://www.showa-corp.jp/toshakan/tindex/

ロウ原紙の新しいものをつくっているのは国内でこの昭和紙工さんだけらしい

その他の道具はこちら

岡本宿

http://cart05.lolipop.jp/LA12617838/

これはロウ原紙の下に敷いてロウを削るためのヤスリ板です。鉄板のヤスリが板に挟まっています。使う前は紙ヤスリでも代用出来るかな?などと考えていましたがこれは絶対必要です。

一生使えそうなインク。デカイ。

もうそれぞれの道具すべてが国内でそこだけしかつくってないとか、中古品を落札するしかないみたいな状況です。

しかし実際にガリ版を使って年賀状をつくってみると、かつてそこそこの量の印刷物をつくっていた技術だけあって、他の版画に比べてかなりスピーディに刷れるし、自由度もあり、この技術を廃れさせてしまうのはもったいない!と思いました。コピー機が普及してその役目を終えたように見えるガリ版ですが、一般の人の年賀状にもいいし、クリエイターが作品として版画を制作するのにはかなり良いのではないでしょうか。

あ、でも実は新品のキットもあるみたいなんですが、

コレ→http://www.anpex.co.jp/5_22.html

これだと下敷きのヤスリ板がいらないかわりに、

どうもボールペンで絵を描くので、線に自由度がなさそうだな?と思いました。

でも色々なところから道具を取り寄せるのが大変だな~という方には、これも良さそうです。

【制作過程】

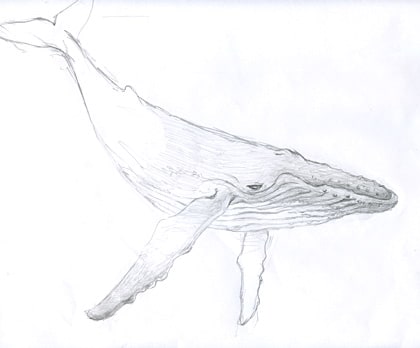

まず原紙に下絵を描きます。下絵の写し方も色々試してみましたが、

1.左右反転させた下絵をトレーシングペーパーにプリントするか写しておきます。

2.ロウ原紙を裏面にしておき、その上に左右反転させたトレペ下絵を置き、尖った鉛筆でなぞります。

(転写シートや、下絵の裏面に鉛筆を塗るなどはしないほうがいいです)

これでロウ原紙を表に返してヤスリの上にのせると白い線で下絵が写っているので、鉄筆でそれを削っていけばOKです。ヤスリ板はグレーなので、下絵の裏面を鉛筆で塗ったり転写シートを使うとかえって見えにくくなるのです。

また、裏面に下絵を写す事で下絵を写す際にわずかにロウが削れて線が甘くなるという事が防げます。

というような事をやったり、線がうまく引けなかったりで数枚版を作り直しました(^_^;)(ここが一番時間かかった)

技法書等を見ると、修正液などで修正したり、紙を部分的に貼り直したりという事で多少修正出来るようですが、このあたりはまだ要研究です。

ボツにした原紙

原紙をスクリーン枠の裏に置いて、表からローラーでインクをなじませた後、摺ります。

意外に早く摺れます。で、調子に乗って摺っていたらいつのまにかだんだん原紙が下にズレてきて版が下のほうに行っていました(涙)ロウ原紙はセロテープなどであらかじめ固定したほうが良さそうです(自分用メモ)

ガリ版はスピーディに摺れますがやってる間はけっこう手などが汚れるので写真少ないです。(涙)

そんな感じで一版目はさっさと終了。次はシルクスクリーン。

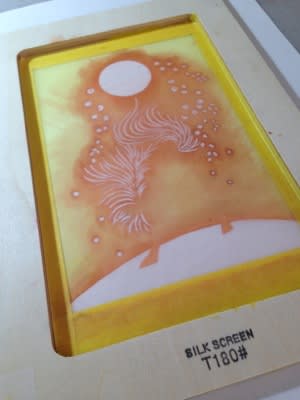

二版目もガリ版でも良かったのですが、ガリ版だとどうもベタ面をキレイに出すのが難しそうなので、シルクスクリーンを使う事に。色々調べてみると製版に感光がいらないものがあるじゃないですか。自宅でシルクスクリーンは感光器が高くてなかなか手が出なかったのですが、自分で絵を描くならどうも感光する必要はなかったようです。

今回はこのキットを使いました。

サン描画スクリーン

http://www.zowhow.com/topics/sousaku/vol1.html

こんな感じで原版制作。

後は先ほど摺ったハガキを下に敷いて位置を合わせ、

スキージーで摺っていきます。

位置合わせがあるからガリ版よりちょっと時間かかります…あとスクリーンのメッシュが細かいのと使った絵の具は雲母と金属粉を澱粉糊で練ったものだったのでちょっと目がつまりやすく、たまに洗わないといけない感じでした。金属粉等を使うならもうちょっと粗いメッシュのシルクを使ってもいいのかも。

ちなみにハガキは伊予産の三椏、雁皮の手漉き和紙のものを使いました。(一部越前の手漉き和紙で摺ったものもアリ)

こういう多色刷りだと本当は耳アリの用紙は扱いにくいのですが、このほうが手作り感が出て評判がよかったみたいです。

とまぁ今回は自分の制作メモがわりに一通り書いてみました。

本年もよろしくお願いします!

今年のおせち

年に数回しか更新しなくなりましたがまだこのblogも生きています。主にTwitterとFBで活動しています+ d(*´∀`)b

でも今年はもう少しだけblogも書いていこうかな~、等と思っています。

今年の年賀状はコレ。ガリ版とシルクスクリーンの二版でつくりました。

ここ数年、手漉きの和紙を使い木版画、ステンシルなど版画で年賀状を制作するようになりましたが、どれもかなり時間がかかり(それこそ年末年始他になにもせずにやって半月~一ヶ月くらいかかる)時間がかかるのは仕方ないにしても、数十枚以上刷るのは版が痛んでくるのでちょっと困難だな~と思っていました。

ある日知り合いのイラストレーターさんがガリ版キット買ってみた!というので気になってきて、今年はまずガリ版キットをヤフオクで入手してみました。ヤフオクも初体験!けっこうドキドキしました。

ヤフオクで買ってみた!2500円くらい

サイズはハガキサイズまでのものですが、しっかりした木の箱に入っていて、なんかワクワクします。鉄筆もセットでついていましたが、他に美濃紙にロウを塗ってつくられている「ロウ原紙」やロウ原紙の下に敷いてロウを削るためのヤスリ板、インクなどもネットで取り寄せてみました。

ロウ原紙はこのページある、昭和紙工さんというところから無地のものをとりよせ

http://www.showa-corp.jp/toshakan/tindex/

ロウ原紙の新しいものをつくっているのは国内でこの昭和紙工さんだけらしい

その他の道具はこちら

岡本宿

http://cart05.lolipop.jp/LA12617838/

これはロウ原紙の下に敷いてロウを削るためのヤスリ板です。鉄板のヤスリが板に挟まっています。使う前は紙ヤスリでも代用出来るかな?などと考えていましたがこれは絶対必要です。

一生使えそうなインク。デカイ。

もうそれぞれの道具すべてが国内でそこだけしかつくってないとか、中古品を落札するしかないみたいな状況です。

しかし実際にガリ版を使って年賀状をつくってみると、かつてそこそこの量の印刷物をつくっていた技術だけあって、他の版画に比べてかなりスピーディに刷れるし、自由度もあり、この技術を廃れさせてしまうのはもったいない!と思いました。コピー機が普及してその役目を終えたように見えるガリ版ですが、一般の人の年賀状にもいいし、クリエイターが作品として版画を制作するのにはかなり良いのではないでしょうか。

あ、でも実は新品のキットもあるみたいなんですが、

コレ→http://www.anpex.co.jp/5_22.html

これだと下敷きのヤスリ板がいらないかわりに、

どうもボールペンで絵を描くので、線に自由度がなさそうだな?と思いました。

でも色々なところから道具を取り寄せるのが大変だな~という方には、これも良さそうです。

【制作過程】

まず原紙に下絵を描きます。下絵の写し方も色々試してみましたが、

1.左右反転させた下絵をトレーシングペーパーにプリントするか写しておきます。

2.ロウ原紙を裏面にしておき、その上に左右反転させたトレペ下絵を置き、尖った鉛筆でなぞります。

(転写シートや、下絵の裏面に鉛筆を塗るなどはしないほうがいいです)

これでロウ原紙を表に返してヤスリの上にのせると白い線で下絵が写っているので、鉄筆でそれを削っていけばOKです。ヤスリ板はグレーなので、下絵の裏面を鉛筆で塗ったり転写シートを使うとかえって見えにくくなるのです。

また、裏面に下絵を写す事で下絵を写す際にわずかにロウが削れて線が甘くなるという事が防げます。

というような事をやったり、線がうまく引けなかったりで数枚版を作り直しました(^_^;)(ここが一番時間かかった)

技法書等を見ると、修正液などで修正したり、紙を部分的に貼り直したりという事で多少修正出来るようですが、このあたりはまだ要研究です。

ボツにした原紙

原紙をスクリーン枠の裏に置いて、表からローラーでインクをなじませた後、摺ります。

意外に早く摺れます。で、調子に乗って摺っていたらいつのまにかだんだん原紙が下にズレてきて版が下のほうに行っていました(涙)ロウ原紙はセロテープなどであらかじめ固定したほうが良さそうです(自分用メモ)

ガリ版はスピーディに摺れますがやってる間はけっこう手などが汚れるので写真少ないです。(涙)

そんな感じで一版目はさっさと終了。次はシルクスクリーン。

二版目もガリ版でも良かったのですが、ガリ版だとどうもベタ面をキレイに出すのが難しそうなので、シルクスクリーンを使う事に。色々調べてみると製版に感光がいらないものがあるじゃないですか。自宅でシルクスクリーンは感光器が高くてなかなか手が出なかったのですが、自分で絵を描くならどうも感光する必要はなかったようです。

今回はこのキットを使いました。

サン描画スクリーン

http://www.zowhow.com/topics/sousaku/vol1.html

こんな感じで原版制作。

後は先ほど摺ったハガキを下に敷いて位置を合わせ、

スキージーで摺っていきます。

位置合わせがあるからガリ版よりちょっと時間かかります…あとスクリーンのメッシュが細かいのと使った絵の具は雲母と金属粉を澱粉糊で練ったものだったのでちょっと目がつまりやすく、たまに洗わないといけない感じでした。金属粉等を使うならもうちょっと粗いメッシュのシルクを使ってもいいのかも。

ちなみにハガキは伊予産の三椏、雁皮の手漉き和紙のものを使いました。(一部越前の手漉き和紙で摺ったものもアリ)

こういう多色刷りだと本当は耳アリの用紙は扱いにくいのですが、このほうが手作り感が出て評判がよかったみたいです。

とまぁ今回は自分の制作メモがわりに一通り書いてみました。

本年もよろしくお願いします!

今年のおせち