HPクローズで消滅した10年前の坂のデータを少しずつUPしています。

東京23区の約200の坂を自転車で走ってみました。

坂は昔とほぼ同じだと思うが、風景は当時と現在では変わってるかも知れません。

思い出に浸りながら一部新たに書き込みました。

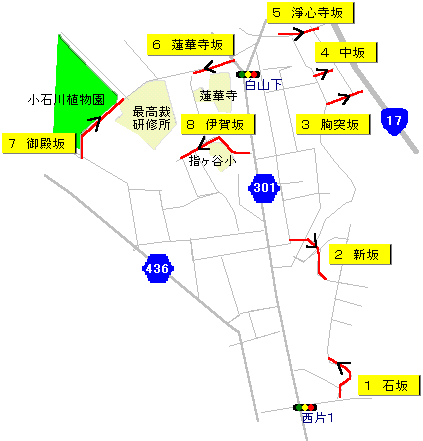

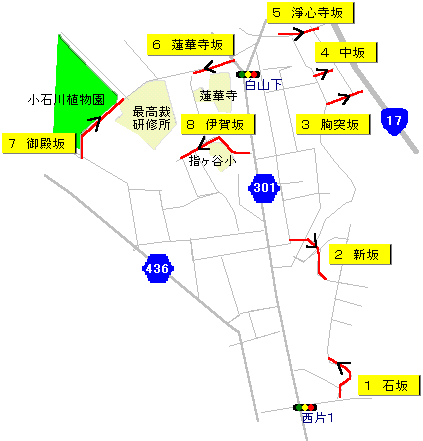

地図はGoogle mapなどを使えば判りやすいが、当時頑張って作ったアナログな地図を添付しました。

矢印方向が上りになってます。

武蔵野台地の東端にあたるこのエリアは小石川台地と呼ばれ、本郷台地、小日向台地、白山台地、目白台地などが形成され、文京区は23区内で名前のついた坂が一番多い区のようです。

名武蔵野台地の南に位置する無しの坂の多い世田谷区の岡本町あたりとは好対照です。

1石坂(いしざか)

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

「町内より南の方、本郷四町に下る坂あり、石坂とよぶ・・・」。『新撰東京名所図会』

この坂の台地一帯は、備後福山藩(11万石)の中屋敷を幕府の御徒組、御先手組の屋敷であった。

ゆるやかにカーブする坂。

最もきついところで勾配は12%ほど。

全体的に7~9%で約200m。

2 新坂(しんざか)

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより

標識の説明

『新撰東京名所図会』に、「町内(旧駒込西片町)より西の方、小石川掃除町に下る坂あり、新坂といふ」とある。

この坂上の台地にあった旧福山藩主の阿部屋敷に通じる、新しく開かれた坂ということで、この名がつけられた

また、福山藩ににちなんで、福山坂ともいわれた。新坂と呼ばれる坂は区内に六つある。

坂の上一帯は学者町といわれ、夏目漱石をはじめ多くの文人が住んだ。西側の崖下一帯が、旧丸山福山町で、樋口一葉の終焉の地でもある。

S字にくねる坂。

最もきついところで13%ほど。

約200m。

3 胸突坂(むなつくざか)

(Google mapより

(Google mapより

標識の説明

「丸山新町と駒込西片町の界にある坂を胸突坂といふ。坂道急峻なり、因って此名を得、左右石垣にて、苔滑か」と『新撰名所図会』にある。

台地の中腹から、本郷台地に上る坂、坂上から白山通りをへだてて、白山台を望む。「胸突坂」とは急な坂道の呼び名で区内に三ヶ所ある。

この坂のすぐ南の旧西片町一帯は、福山藩の中屋敷跡で「誠之館」と名づけた江戸の藩校があったところである。

国道17号へ向かって上る100mの坂。

勾配は14%。

4 中坂(なかざか)

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより

標識は無かったので坂の由来は不明。

新興住宅地の間を新しく作られたような坂。

50mと短いが勾配は25%で東京23区で最も勾配がきつい坂と言われてます。

2007年の4月にわざわざこの中坂を上りに行きました。

http://bistali.web.fc2.com/kiroku2_001.htm

5 浄真寺坂(じょうしんじざか)

(Google mapより

(Google mapより

標識の説明

「小石川指ヶ谷町より白山前町を経て東の方、本郷駒込東片町へ登る坂あり。浄心寺坂といふ 云々」(新撰東京名所図会)

浄心寺近くの坂なので、この名がついた。また坂下に「八百屋於七」の墓所円乗寺があることから

「於七坂」の別名もある。

110m。

坂下50mあたりの最も勾配のあるところで14%。

坂上は緩やか。

6 蓮華寺坂(れんげじざか)

(Google mapより

(Google mapより

標識の説明

「蓮華寺即ち蓮花寺といへる法華宗の傍なる坂なればかくいえり。白山御殿跡より指ヶ谷町へ出る坂なり」と改撰江戸志にある。

蓮華寺は、天正15年(1587)高橋図書を開基、安立院日雄を開山として創開した寺院で明治維新までは、塔頭が六院あったという。

なお、この坂道は小石川植物園脇の御殿坂へ通じ、昭和58年

(1983)にハナミズキやツツジが植栽され、春の開花、秋の紅葉が美しい並木道である。

白山下信号から蓮華寺横を抜け小石川植物園方面に向かう120mの坂。

勾配は平均しており7%ほど。

7 御殿坂(ごてんざか)

Google mapより

Google mapより

(Google mapより

(Google mapより

標識の説明

「御殿坂は戸崎町より白山の方へのぼる坂なり。この上に白山御殿ありし故にこの名遺れり、むかしは大坂といひしや」(『改撰江戸志』)

「享保の頃、此坂の向ふに富士峰能く見えし故に、富士見坂ともいえり」(『江戸志』)

白山御殿は、五代将軍徳川綱吉が将軍就任以前、館林候時代の屋敷で、もと白山神社の跡であったので、白山御殿といわれ、また地名をとり小石川御殿ともいわれた。

綱善しの将軍職就任後、御殿跡は幕府の薬園となった。享保七年(1722)園内に”赤ひげ”で有名な小石川養生所が設けられた。また同20年には、青木昆陽が甘藷の試作をした。

明治になってからは東京大学の付属植物園となった。

小石川植物園の東に沿う200mの坂。

きついところで10%、ほかは7~8%ぐらい。

8 伊賀坂(いがざか)

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより

標識の説明

「 白山台地から白山通りに下る坂で、道幅は狭く、昔のままの姿を思わせる。この坂は武家屋敷にちなむ坂名の一つである。

伊賀者の同心衆の組屋敷があった(『御府内備考』)とか、真田伊賀守屋敷があった

(『改撰江戸志』)という二つの説がある。

『東京名所図会』では真田伊賀守説をとっている。伊賀者は甲賀者と共に、大名統制のための忍者としてよく知られている。

指ヶ谷小学校脇のくの字に曲がる坂。

約280mで勾配は7%。

・・・このエリアも10年前とさほどの変化が見られませんが、御殿坂の歩道と塀が整備されかなり明るくなってるのが唯一かな?

今日の一枚

通勤時間の頃霙から雪になったが思った程寒くはなかった。

その後雨に変わった一日。

明日も雨らしいので自転車の清掃はパス。

東京23区の約200の坂を自転車で走ってみました。

坂は昔とほぼ同じだと思うが、風景は当時と現在では変わってるかも知れません。

思い出に浸りながら一部新たに書き込みました。

地図はGoogle mapなどを使えば判りやすいが、当時頑張って作ったアナログな地図を添付しました。

矢印方向が上りになってます。

武蔵野台地の東端にあたるこのエリアは小石川台地と呼ばれ、本郷台地、小日向台地、白山台地、目白台地などが形成され、文京区は23区内で名前のついた坂が一番多い区のようです。

名武蔵野台地の南に位置する無しの坂の多い世田谷区の岡本町あたりとは好対照です。

1石坂(いしざか)

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより)

(Google mapより)標識の説明

「町内より南の方、本郷四町に下る坂あり、石坂とよぶ・・・」。『新撰東京名所図会』

この坂の台地一帯は、備後福山藩(11万石)の中屋敷を幕府の御徒組、御先手組の屋敷であった。

ゆるやかにカーブする坂。

最もきついところで勾配は12%ほど。

全体的に7~9%で約200m。

2 新坂(しんざか)

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより標識の説明

『新撰東京名所図会』に、「町内(旧駒込西片町)より西の方、小石川掃除町に下る坂あり、新坂といふ」とある。

この坂上の台地にあった旧福山藩主の阿部屋敷に通じる、新しく開かれた坂ということで、この名がつけられた

また、福山藩ににちなんで、福山坂ともいわれた。新坂と呼ばれる坂は区内に六つある。

坂の上一帯は学者町といわれ、夏目漱石をはじめ多くの文人が住んだ。西側の崖下一帯が、旧丸山福山町で、樋口一葉の終焉の地でもある。

S字にくねる坂。

最もきついところで13%ほど。

約200m。

3 胸突坂(むなつくざか)

(Google mapより

(Google mapより標識の説明

「丸山新町と駒込西片町の界にある坂を胸突坂といふ。坂道急峻なり、因って此名を得、左右石垣にて、苔滑か」と『新撰名所図会』にある。

台地の中腹から、本郷台地に上る坂、坂上から白山通りをへだてて、白山台を望む。「胸突坂」とは急な坂道の呼び名で区内に三ヶ所ある。

この坂のすぐ南の旧西片町一帯は、福山藩の中屋敷跡で「誠之館」と名づけた江戸の藩校があったところである。

国道17号へ向かって上る100mの坂。

勾配は14%。

4 中坂(なかざか)

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより標識は無かったので坂の由来は不明。

新興住宅地の間を新しく作られたような坂。

50mと短いが勾配は25%で東京23区で最も勾配がきつい坂と言われてます。

2007年の4月にわざわざこの中坂を上りに行きました。

http://bistali.web.fc2.com/kiroku2_001.htm

5 浄真寺坂(じょうしんじざか)

(Google mapより

(Google mapより標識の説明

「小石川指ヶ谷町より白山前町を経て東の方、本郷駒込東片町へ登る坂あり。浄心寺坂といふ 云々」(新撰東京名所図会)

浄心寺近くの坂なので、この名がついた。また坂下に「八百屋於七」の墓所円乗寺があることから

「於七坂」の別名もある。

110m。

坂下50mあたりの最も勾配のあるところで14%。

坂上は緩やか。

6 蓮華寺坂(れんげじざか)

(Google mapより

(Google mapより標識の説明

「蓮華寺即ち蓮花寺といへる法華宗の傍なる坂なればかくいえり。白山御殿跡より指ヶ谷町へ出る坂なり」と改撰江戸志にある。

蓮華寺は、天正15年(1587)高橋図書を開基、安立院日雄を開山として創開した寺院で明治維新までは、塔頭が六院あったという。

なお、この坂道は小石川植物園脇の御殿坂へ通じ、昭和58年

(1983)にハナミズキやツツジが植栽され、春の開花、秋の紅葉が美しい並木道である。

白山下信号から蓮華寺横を抜け小石川植物園方面に向かう120mの坂。

勾配は平均しており7%ほど。

7 御殿坂(ごてんざか)

Google mapより

Google mapより

(Google mapより

(Google mapより標識の説明

「御殿坂は戸崎町より白山の方へのぼる坂なり。この上に白山御殿ありし故にこの名遺れり、むかしは大坂といひしや」(『改撰江戸志』)

「享保の頃、此坂の向ふに富士峰能く見えし故に、富士見坂ともいえり」(『江戸志』)

白山御殿は、五代将軍徳川綱吉が将軍就任以前、館林候時代の屋敷で、もと白山神社の跡であったので、白山御殿といわれ、また地名をとり小石川御殿ともいわれた。

綱善しの将軍職就任後、御殿跡は幕府の薬園となった。享保七年(1722)園内に”赤ひげ”で有名な小石川養生所が設けられた。また同20年には、青木昆陽が甘藷の試作をした。

明治になってからは東京大学の付属植物園となった。

小石川植物園の東に沿う200mの坂。

きついところで10%、ほかは7~8%ぐらい。

8 伊賀坂(いがざか)

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより

(Google mapより標識の説明

「 白山台地から白山通りに下る坂で、道幅は狭く、昔のままの姿を思わせる。この坂は武家屋敷にちなむ坂名の一つである。

伊賀者の同心衆の組屋敷があった(『御府内備考』)とか、真田伊賀守屋敷があった

(『改撰江戸志』)という二つの説がある。

『東京名所図会』では真田伊賀守説をとっている。伊賀者は甲賀者と共に、大名統制のための忍者としてよく知られている。

指ヶ谷小学校脇のくの字に曲がる坂。

約280mで勾配は7%。

・・・このエリアも10年前とさほどの変化が見られませんが、御殿坂の歩道と塀が整備されかなり明るくなってるのが唯一かな?

今日の一枚

通勤時間の頃霙から雪になったが思った程寒くはなかった。

その後雨に変わった一日。

明日も雨らしいので自転車の清掃はパス。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます