HPクローズで消滅した10年前の坂のデータを少しずつUPしています。

東京23区の約200の坂を自転車で走ってみました。

坂は昔とほぼ同じだと思うが、風景は当時と現在では変わってるかも知れません。

思い出に浸りながら一部新たに書き込みました。

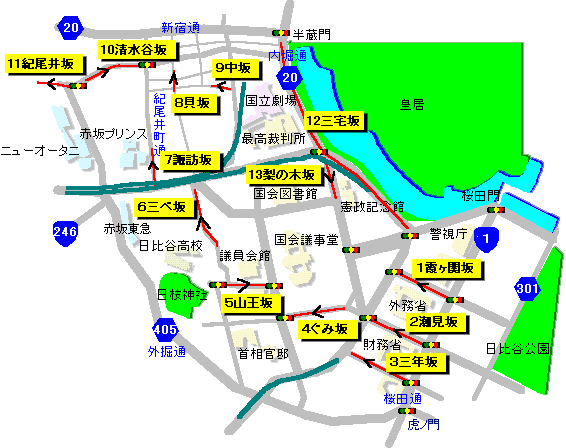

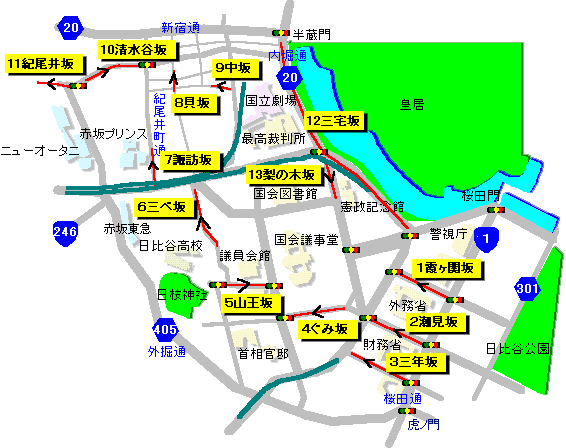

地図はGoogle mapなどを使えば判りやすいが、当時頑張って作ったアナログな地図を添付しました。

矢印方向が上りになってます。

このエリアは坂好きの自転車乗りには全く興味が沸かない勾配が緩~い坂が殆ど。

紀尾井坂が少し勾配があるぐらいでした。

1 霞ヶ関坂(かすみがせきざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

桜田通(国道1号)から北西へ向かってへ3本坂がある。

その一番北の坂が霞ヶ関坂。

外務省と国土交通省の間、約200mで緩やかな坂。

【中世のころこのあたりに関所が置かれたといわれ、景勝の地として古歌にもうたわれたものが多く、霞ヶ関の名の起こりとなっているようです】

と標識に説明がある。

江戸時代にはこのあたりは有力な大名の広大な屋敷があった場所で、今でも行政の中心となっている所です。

2 潮見坂(しおみざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

外務省と財務省の間。隣の霞ヶ関坂に比べて僅かに勾配があるが、それでも緩やかな約200mの坂。

昔は日比谷公園あたりまで入り江があり、それにちなむ前のようです。

当時はこのあたりはそこそこの高台になり、見晴らしも良かったことでしょうが、今はその面影はまったくありません。

3 三年坂(さんねんざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

財務省と文部科学省の間の坂で3本の坂の中で一番細い坂で270mぐらい。

と言っても十分広い道です。

勾配も緩やかです。

4 ぐみ坂

(Google mapより)

(Google mapより)

国会議事堂の南、坂を登って直進すると首相官邸。

広い道で緩やかに150mほど。

標識の説明に

またの名を番付坂といいました。「新編江戸誌」には

丹羽家の表門から見通すことができ内藤紀伊守、本多伊勢守の門を抜けて九鬼長門守の屋敷前へ出る坂で「両側にぐみの木ありし、故の名成り」とかかれています。

5 山王坂(さんのうざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

衆議院第一議員会館と第二議員会館の間、200m弱で勾配は8%ぐらい。

このあたりは明治維新までは日枝神社(山王神社)の社地で、社前に下る坂なので「山王坂」とつけられたと説明されている。

写真で見るよりは、勾配はあります。

6 三べ坂

(Google mapより)

(Google mapより)

三べ坂はこの写真の坂を登り切った先からのようだ。

となるとこの坂は無名の坂?

山王坂の坂下の信号脇の細い道を道なりに進むとこの坂に出る。

西に日比谷高校を見ながら6%ぐらいの坂を登ると三べ坂。

7 諏訪坂(すわざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

赤坂プリンスの東、100m弱の緩やかな坂。

諏訪氏の邸宅があったのでこの名がつけられたようだ

8 貝坂(かいざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

100m弱の短い坂。

短いが勾配は6〜7%ぐらいあっただろうか。

坂上には江戸末期の蘭学者高野長英の塾があったらしい。

貝坂は写真で茶色に見える部分。

貝坂の南(写真の手前)にも坂があるが名前は付いてない。

標識の説明

この坂を貝坂といいます。「江戸名所図会」には「この地は昔より甲州街道にして、その路傍にありし一里塚を土人・甲斐塚と呼びならわせしとなり、或る説に、貝塚法印といえる墓なりともいいてさだかならず」とかかれていますが、貝塚があったというのが現在定説になっています。

9 中坂あ(なかざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

うっかりすると通り抜けてしまいそうな短い坂。

勾配もこれって坂?というほど緩やか。

名前の由来もはっきりしてないようです。

10 清水谷坂(しみずだにざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

紀伊国坂交差点から紀尾井町交差点へ上る緩やかな200mほどの坂。

坂上から下るとそのまま紀尾井坂へ突入できます

11 紀尾井坂(きおいざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

彦根藩井伊家中屋敷跡に立つホテルニューオータニ脇の200mの坂。

勾配はきつく10%で最もきついところは16~7%ぐらい。

紀伊家、尾張家、井伊家があり、そこから紀尾井坂と名づけられたという。

恐らく大久保利通が襲われた「紀尾井坂の変」のあった場所で知られているかも。

12 三宅坂(みやけざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

警視庁から堀沿いに半蔵門まで内堀通りの400mほどの坂。

道幅は広く勾配は緩やか。

三宅備前守の上屋敷があったところから三宅坂と呼ばれています。

13 梨の木坂(なしのきざか)

「江戸紀聞」では「梨木坂、井伊家の屋敷の裏門をいふ。

近き世までも梨の木ありしに、今は枯れて其の名のみ残れリ」と書かれてます。

高速をくぐって、国会図書館と憲政記念館の間を抜ける

120mほどの緩やかな坂。

東京23区の約200の坂を自転車で走ってみました。

坂は昔とほぼ同じだと思うが、風景は当時と現在では変わってるかも知れません。

思い出に浸りながら一部新たに書き込みました。

地図はGoogle mapなどを使えば判りやすいが、当時頑張って作ったアナログな地図を添付しました。

矢印方向が上りになってます。

このエリアは坂好きの自転車乗りには全く興味が沸かない勾配が緩~い坂が殆ど。

紀尾井坂が少し勾配があるぐらいでした。

1 霞ヶ関坂(かすみがせきざか)

(Google mapより)

(Google mapより)桜田通(国道1号)から北西へ向かってへ3本坂がある。

その一番北の坂が霞ヶ関坂。

外務省と国土交通省の間、約200mで緩やかな坂。

【中世のころこのあたりに関所が置かれたといわれ、景勝の地として古歌にもうたわれたものが多く、霞ヶ関の名の起こりとなっているようです】

と標識に説明がある。

江戸時代にはこのあたりは有力な大名の広大な屋敷があった場所で、今でも行政の中心となっている所です。

2 潮見坂(しおみざか)

(Google mapより)

(Google mapより)外務省と財務省の間。隣の霞ヶ関坂に比べて僅かに勾配があるが、それでも緩やかな約200mの坂。

昔は日比谷公園あたりまで入り江があり、それにちなむ前のようです。

当時はこのあたりはそこそこの高台になり、見晴らしも良かったことでしょうが、今はその面影はまったくありません。

3 三年坂(さんねんざか)

(Google mapより)

(Google mapより)財務省と文部科学省の間の坂で3本の坂の中で一番細い坂で270mぐらい。

と言っても十分広い道です。

勾配も緩やかです。

4 ぐみ坂

(Google mapより)

(Google mapより)国会議事堂の南、坂を登って直進すると首相官邸。

広い道で緩やかに150mほど。

標識の説明に

またの名を番付坂といいました。「新編江戸誌」には

丹羽家の表門から見通すことができ内藤紀伊守、本多伊勢守の門を抜けて九鬼長門守の屋敷前へ出る坂で「両側にぐみの木ありし、故の名成り」とかかれています。

5 山王坂(さんのうざか)

(Google mapより)

(Google mapより)衆議院第一議員会館と第二議員会館の間、200m弱で勾配は8%ぐらい。

このあたりは明治維新までは日枝神社(山王神社)の社地で、社前に下る坂なので「山王坂」とつけられたと説明されている。

写真で見るよりは、勾配はあります。

6 三べ坂

(Google mapより)

(Google mapより)三べ坂はこの写真の坂を登り切った先からのようだ。

となるとこの坂は無名の坂?

山王坂の坂下の信号脇の細い道を道なりに進むとこの坂に出る。

西に日比谷高校を見ながら6%ぐらいの坂を登ると三べ坂。

7 諏訪坂(すわざか)

(Google mapより)

(Google mapより)赤坂プリンスの東、100m弱の緩やかな坂。

諏訪氏の邸宅があったのでこの名がつけられたようだ

8 貝坂(かいざか)

(Google mapより)

(Google mapより)100m弱の短い坂。

短いが勾配は6〜7%ぐらいあっただろうか。

坂上には江戸末期の蘭学者高野長英の塾があったらしい。

貝坂は写真で茶色に見える部分。

貝坂の南(写真の手前)にも坂があるが名前は付いてない。

標識の説明

この坂を貝坂といいます。「江戸名所図会」には「この地は昔より甲州街道にして、その路傍にありし一里塚を土人・甲斐塚と呼びならわせしとなり、或る説に、貝塚法印といえる墓なりともいいてさだかならず」とかかれていますが、貝塚があったというのが現在定説になっています。

9 中坂あ(なかざか)

(Google mapより)

(Google mapより)うっかりすると通り抜けてしまいそうな短い坂。

勾配もこれって坂?というほど緩やか。

名前の由来もはっきりしてないようです。

10 清水谷坂(しみずだにざか)

(Google mapより)

(Google mapより) 紀伊国坂交差点から紀尾井町交差点へ上る緩やかな200mほどの坂。

坂上から下るとそのまま紀尾井坂へ突入できます

11 紀尾井坂(きおいざか)

(Google mapより)

(Google mapより)彦根藩井伊家中屋敷跡に立つホテルニューオータニ脇の200mの坂。

勾配はきつく10%で最もきついところは16~7%ぐらい。

紀伊家、尾張家、井伊家があり、そこから紀尾井坂と名づけられたという。

恐らく大久保利通が襲われた「紀尾井坂の変」のあった場所で知られているかも。

12 三宅坂(みやけざか)

(Google mapより)

(Google mapより)警視庁から堀沿いに半蔵門まで内堀通りの400mほどの坂。

道幅は広く勾配は緩やか。

三宅備前守の上屋敷があったところから三宅坂と呼ばれています。

13 梨の木坂(なしのきざか)

「江戸紀聞」では「梨木坂、井伊家の屋敷の裏門をいふ。

近き世までも梨の木ありしに、今は枯れて其の名のみ残れリ」と書かれてます。

高速をくぐって、国会図書館と憲政記念館の間を抜ける

120mほどの緩やかな坂。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます