(7) ケンペル略歴 「国史大辞典」ほか

ケンペル Engelbert Kaempfer 「国史大辞典」 [JapanKnowedge」

以下 省略

ケンペル 「日本国語大辞典」 [JapanKnowedge」

以下 省略

ケンペル Engelbert Kämpfer

以下 省略

(8) ケンペル「日本誌」 出典:

『日本誌』(にほんし)とは、エンゲルベルト・ケンペル(エンゲルベアト・ケンプファー)が執筆した書物。17~18世紀に日本に渡った際、日本での見聞をまとめたものである。エンゲルベルト・ケンペルは長崎の出島のオランダ商館に勤務したドイツ人医師である。

概要

「日本誌」に掲載された江戸の地図。ヨハン・カスパル・ショイヒツエル作成。

彼の遺品の多くは遺族により、3代のイギリス国王(アンからジョージ2世)に仕えた侍医で熱心な収集家だったハンス・スローンに売られた。1727年、遺稿を英語に訳させたスローンによりロンドンで出版された『日本誌』(The History of Japan)は、フランス語、オランダ語にも訳された。ドイツの啓蒙思想家ドームが、甥ヨハン・ヘルマンによって書かれた草稿を見つけ、1777‐79年にドイツ語版(Geschichte und Beschreibung von Japan)を出版した。

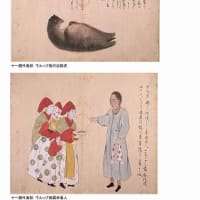

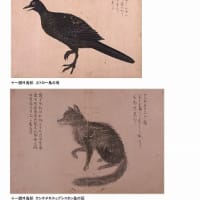

内容は前5篇及び付録からなり、第1篇には1690年バダヴィアを発ち長崎に着くまでの記録、日本の地理、気象、鉱物、動植物など、第2篇は日本の政治体制、歴史、第3篇日本の宗教、第4編は長崎のことや貿易史、第5篇は二度の江戸参附旅行について述べ、付録は「廻国奇観」に収録されていた日本関係の論文から鎖国論や茶、鍼灸についての論文などを再録している。

大型2巻本には地図、動植物その他様々な挿絵が多数収められているが、小型3巻には地図のみが10枚織り込まれているだけである。「日本誌」が出版されると、その正確な記述と取り上げた素材の新しさなどから諸学者の大いに利用するところとなる。例えばシュンべりは勿論、ディドロの「百科全書」、モンテスキューの「法の精神」、ルソーの「人間不平等起源論」、ヴォルテールの「諸国民の風俗と精神に関する試論」、巻との「永久平和論」などの日本の付いて論及されている部分は「日本誌」がその重要な資料として用いられている。

日本においても1778年(安永7)には蘭訳本が輸入されており、松平定信や平田篤胤らが同書について言及している。弘化年間(1844~48)には幕府天文方で全訳がなされ、特に1801年(享和元年)に和蘭通詞の志筑忠雄が訳した「鎖国論」は有名で、鎖国という言葉の始まりであった。(内容部分は、神奈川大学図書館貴重書目録「古典逍遥」より)

日本に原書がもたらされるのは、1778年頃である(阿蘭陀通詞吉雄耕牛が所有したものが最も古い例と云われる、[井田晴子「江戸知識人の世界認識」p134].。1801年に志筑忠雄がこの一部(付録第六章)をオランダ語から訳し、「鎖国論」と名付けた[同前書]。

「日本誌」は、特にフランス語版(Histoire naturelle,civile,et ecclesiastique de ľempire du Japan)が出版されたことと、ディドロの「百科全書」の日本関連項目の記述が、ほぼ全て「日本誌」を典拠としたことが原動力となって、知識人の間で一世を風靡し、ゲーテ、カント、ヴォルテール、モンテスキュー、ディドロら啓蒙思想家も愛読(論を立てる際の研究資料、例証として利用)し、19世紀のジャポニスムに繋がってゆく。学問的にも既に絶滅したと考えられていたイチョウが日本に生えていることは「生きた化石」の発見と受け取られ、ケンプファーに遅れること約140年後に日本に渡ったフィリップ・フランツ・シーボルトにも大きな影響を与えた。シーボルトはその著書で、この同国の先人を顕彰している。

* ジャポニスム(仏:Japonisme),あるいはジャポニズム(英:Japonism)とは、ヨーロッパで見られた日本趣味のこと。フランスを中心としたヨーロッパでの潮流であったため、ここではフランス語読みである「ジャポヒスム」に表記を統一する。19世紀中頃の万国博覧会(国際博覧会)へ出品などをきっかけに、日本美術(浮世絵、琳派、工芸品など)が注目され、西洋の作家たちに大きな影響を与えた。

1870年には、フランス美術界においてジュポニスムの影響はすでに顕著であり[1]、1876年には“Japonisme”という単語がフランスの辞書に登場した[2]。ジャポニスムは画家をはじめとして、作家たちにも多大な影響を与えた。例えばゴッホによる「名所江戸百話」の模写やクロード・モネの着物を着た少女が非常に有名であり、ドガを初めとした画家の色彩感覚にも影響を与えた。

ジャポニスムは、たんなる一時的な流行に終わらなかった。14世紀以降、西洋では何度か大きな変革が起きた。西洋近代を告げるルネサンスにおいて自然回帰運動が起き、写実性を求める動きが次第に強まり、19世紀中頃にクルベらによって名実ともに写実主義が定着した。19世紀後半からは写実主義が衰え、印象主義を経えモダニズムに至る変革が起きた。

この大きな変革の段階では決定的に作用を及ぼしたのがジャポニスムであったと考えられている。ジャポニスムは流行にとどまらず、それ以降一世紀近く続いた世界的な芸術運動の発端となったのである。なお、ルイ・ヴィトンのダミエキャンパスやモノグラム・キャンパスも当時のゴシック趣味、アール・ヌーヴォーの影響のほか、市松模様や家紋の影響もかかわっているとされる。

[1] “Rethinking Japan.Literature,visualarts &Iinguistics”by Adriana Boscaro Franco Gatti,Massimo Raveri p141

[2] [フランスにおけるジャポニスムのある側面について] 柴田道子

ケンプファーは著書の中で、日本には、聖職的皇帝(=天皇)と世俗的皇帝(=将軍)の「二人の支配者」がいると紹介した。その「日本誌」の中に付録として収録された日本の対外関係に関する論文は、徳川綱吉治政時の日本の対外政策を肯定したもので「日本誌」の出版後、ヨーロッパのみならず、日本にも影響を与えることとなった。

また、「日本誌」のオランダ語版(De Beschryving Van Japan)を底本として、志筑忠雄は享和元年(1801)にこの付録論文を訳出し、題名があまりに長いことから文中に適当な言葉を探し、「鎖国論」と名付けた。日本語における「鎖国」という言葉は、ここに誕生した。なお、欧州において、オランダ東インド会社は1799年に同社を解散するまで、時には日本列島の一部を時には全島を同社のチェンランド(英:land chain,蘭:een Land keten)として宣伝していたことが知られている。

また、1727年の英訳に所収された「シャム王国誌」(A Descriptio of The kingdom of Siam)は同時代のタイに関する記録としては珍しく「非カトリック・非カトリック的」な視点から書かれており、タイの歴史に関する貴重な情報源となっている。スローンが購入したケンプファの収集品は大部分が大英博物館に所蔵されている。

一方ドイツに残っていた膨大な蔵書類は差し押さえにあい、散逸してしまった。ただし彼のメモや書類はデトモルトに現存する。その原稿の校訂は最近も行われており「日本誌」は彼の遺稿と英語の初版ではかなりの違いがあることが分かっている。

2001年に彼が残したオリジナル版が初めて発表された。故郷レムゴーには彼を顕彰してその名を冠したギムナジュウムがある。邦訳は2001年に、今井正編訳「日本誌 日本の歴史と紀行」全7冊が、霞が関出版・古典叢書で刊行されたが、これはドーム版に基ずいて翻訳されたものであり、ケンペル自筆原稿と内容が異なる。

現在では、ヴォルフガング・ミイヒエルガ中心となって2001年に発表した原典批判版「今日の日本」(Heutiges Japan),それの加わえれケンペル全集や、大英図書館に所蔵された各種ケンペル資料に基ずいて研究を進めていくのが、世界的なケンペル研究のスタンダードとなっている。

エンゲルベルト・ケンペルの「万世一系」論

17~18世紀のヨーロッパ人も、中国人と、同様、日本人の万世一系の皇統とその異例な古さという観念を受け入れた。『日本書紀』は、神武天皇が帝国を創建した紀元前660年の第一月第一日を王朝の起点とした。聖徳太子は、この日付を初めて定式化した。その日本建国の日付を西暦に計算しなおして紀元前660年としたのは、ヨーロッパ人である。

『日本誌』では以下のように説明している

”宗教的世襲皇帝”の王朝は、キリスト以前の六六〇年がその始まりである。…この年からキリスト紀元一六九三年にいたるあいだ、すべて同じ一族に属する一一四人の皇帝たちがあいついで日本の帝位についた。彼らは、日本人の国のもっとも神聖な創健者である「テンショウダイシン」(天照大神、あまてらすおおみかみ)の一族の最古の分枝であり、彼の最初に生まれた皇子の直系である等々のことを、きわめて誇りに思っている。

— エンゲルベルト・ケンペル、『日本誌』

さらに、歴代天皇の名前と略伝を日本語の文献に登場するとおりに列記しているのである。

出典 以下 省略

*:ロンドンで出版れた「日本誌」

以下 省略

(9) ケンペル・バーニー祭紹介 (箱根を守る会公式サイトより)

以下 省略

(10)植物分類学の租「リンネ」 概要

リンネ [リンネ] デジタル大辞泉

大辞林 第三版

世界大百科事典 第2版

出典:フリー百科事典「ウイキペデイア(Wikipedia)」

以下 省略

以上、第2回レジュメの資料を終了する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます