4 地名「函館」について

1 地名「箱館」の誕生はいつ頃か

平凡社の「日本歴史地名大系」では箱館村を次のように紹介している。

近世から明治2年(1869)までの村で、近世の郷帳類では箱館村として把握されていた。

概略は、江戸時代は東在村々の内、はじめ松前藩領、寛政11(1799)年幕府領、文政4(1821)年松前藩領、安政元(1854)年から再び幕府領、元禄13(1700)年「元禄御国絵図」では、東在村々として「箱館村」「志りさふ村」「ゆの川村」「しのり村」「銭神沢村」「汐泊村」「石埼村」があり、村の成立時期は不祥と、説明されている。

そこで箱館の存在を確認出来る資料を挙げてみる。

しかし、先ず『函館市史』通説編第1巻の中世期の箱館に関する箇所「館主とその性格」を紹介しておく。

(1)中世の箱館

館主とその性格 (『函館市史』通説編第1巻p330-331より)

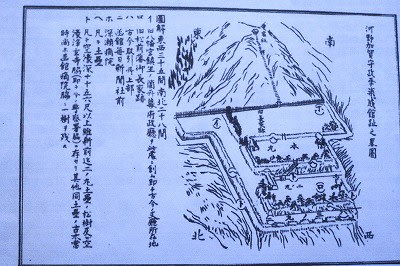

河野政通築城跡の図『函館沿革史』より

圖解東西三十五間(63,63m)南北二十八間(約50,91m) 980坪(3,240㎡)

一間を六尺(約1,818m)

イ 旧八幡宮鎮座ノ箇所幕府政廳ヲ此處ニ創ム則チ方今ノ支廳所在地

ロ 旧松前藩御長屋跡

ハ 方今取引所上部

ニ 函館毎日新聞社前

ホ 深瀬病院

ヘ 凡テ土壘

ト 凡テ空濠深サ十五六尺以上維新前迄二ノ丸土壘ノ松樹及ビ空濠淨玄寺脇(即チ今ノ警察署脇)二在セリ其他同土壘ノ古木當時尚ホ函館病院脇二一樹残ス

* 注函館沿革史』著者:福岡竹治郎、佐藤慶吉 著:出版社:旭堂:出版年月日;明32,9:292p[目次]表題紙 目次 総叙 官衙 神社 寺院 学事/111~119商事/131~133雑事 函館三大事業 戦争 寄送古記/274~292

本文

従って今日の函館には、河野加賀右衛門尉政通の箱館と、小林太郎左衛門尉良景の拠る志海苔館の両館があった。

両者の来歴については、あまりつまびらかにされていないが、河野政通は伊予の越智氏から出た河野氏の後裔とされ、加賀国江沼郡の出身で、のち流浪して南部の田名部に至り、前述のごとく安東政季に従って渡海し、宇須岸に館を築いたといい(『新羅之記録』『蝦夷島奇観』)、小林良景は家系図によれば、その祖先は万里小路藤房に仕え、祖父次郎重弘の時に蝦夷島に渡った(『蝦夷実地検考録』)とある。

万里小路家と安東氏との関係は古く、すなわち、「正平十二(一三五七)年万里小路中納言藤房は都落ちして安東氏を頼り、官軍挙兵を企てるもならず、子息景房を津軽飯積(いいずみ)なる高楯に安東より分領なし、是に住はせて後、秋田に帰りて補陀寺開基として入道し」(『亀像山補陀寺誌』)と伝えているから、あるいは小林氏もこれに従属して津軽に至り、次いで安東氏の系列に連なり、その役割を担ってこの地に渡り、志海苔に館を設けて在住するようになったとみることができる。

前述のように当時安東氏は、北条得宗領の御内人として、幕府権力と結びつき、蝦夷地を支配し、日本海沿岸部を結ぶ商品流通の活発な役割を果たしていた。しかもこの時代の蝦夷地は、農業を主体とする本土と比較するならば、極めて異質なものであり、ここに住む住民といえば漁労・狩猟民族であるアイヌと、これに雑居する和人であったが、その和人も資料に見たられる範囲では、京から流刑された夜討・強盗・海賊のたぐいや、奥羽の戦乱に破れて流れついた武士、あるいは航海中難破した海民や山民といった、いわばそのころの本土の社会概念からすれば、非農民的集団であった。そして彼らはいずれもアイヌと同じく原始的な漁労や狩猟を主とし、またはそれらの交易をもって再生産を支えていた。もとろん、当初は和人の集団も少なく、直援アイヌ社会を侵害する状態ではなかったが、交易自体においては両者の社会的発展の格差から、ともすれば略奪的な交易となる危険性は充分に考えられることであった。

それがため館主は、安東氏の出先機関として、従らから渡来していた和人や土着のアイヌが、生産の地域としている拠点を選んでそこの君臨し、彼らの争乱に備えるとともに、産物や交易の一部を役(やく、税)として微収し、その得分のうちから何がしかの金銭または特産物を、安東氏(後には檜山安東氏)に貢進して、自らの職権や地位を確保してきたものと思われる。(『函館市史』通説編第1巻 第3篇 古代・中世・近世 第1章 安東氏及び蠣崎氏第2節 安東氏の支配 館主とその性格より

* 江沼郡(えぬまぐん)は、石川県(加賀国)にあった郡で、大聖寺川、梯川や動橋川の川を意味する江と加賀三湖の沼から名付けられた。823年(弘尋14年)-北部を能美郡として分離。

* 能美郡(のうみぐん)は、石川県(加賀国)の郡で、この郡の中に河野村があった。

(2) 寛永十(1633)年幕府巡見使之記録「松前年々記」

寛永十年 癸酉 サルケノ前金堀遣国々巡見被仰付、常州奧州羽州松前は分部左京・大河内平十郎・松田善右衛門七月九日松前至着、同十日ヱラ町止宿、十一日火石止宿、十二日上ノ国止宿、十三日ヲトベ瀬茂内まで舟にて巡見、それより上ヱ馬足不叶に付而、帰、泊に止宿、十五日松前十六日逗留十七日折ヶ内十八日知内十九日ヘケレチ、七月二十日汐留石崎まで、それより馬足不叶に付て亀田に止宿、二十一日亀田より知内、二十二日知内より折ヶ内、二十三日松前へ、二十四日二十五日両日順風待二十六日小泊へ渡海(『松前町史』資料編第一巻「松前年々記」p57)

この記録は、第1回幕府巡見使が蝦夷地へやってきた時の記録である。亀田、箱館付近の地名が記録された江戸時代最初の記録のようである。しかし、ヘケレチ(戸切地)、汐留、石崎、亀田、知内の地名はあるが、箱館はない。しかもその後幕府巡見使は8回、此の地を訪れるが、最後まで箱館は視察地とはならなかった。

(3)『新羅之記録』の記載

◎「新羅之記録」概説 松前景広 [初代藩主慶広の6男で母の祖父河野加賀右衛門政通の跡を継ぎ、加賀右衛門を名乗る、後美作、伊予とも称す]が正保(1646)年にさきに寛永20(1643)年に幕命によって編纂された松前家系図の不備を補って作成したもの、正保(1646)年に大津の園城寺(通称三井寺)の新羅大明神(新羅善神堂)に奉納。

箱館付近の関連部分抄録 箱館とあるは1か所のみ

嘉吉3(1443)年の冬下国安東太盛季小泊の芝舘を落され渡海の後、跡を慕いて数(多)の人来住し、今に於て其末孫の侍共之に在るなり。

伊駒政季朝臣は十三之湊盛季の舎弟安東四朗道貞の息男潮潟四朗重季の嫡男なり。十三之湊破滅の節若冠にて生捕られ、糠部の八戸にて名を改め、安東太政季と号し、田名部を知行し家督を継ぐ。而して蛎崎武田若狭守信広朝臣、相原周防守政胤、河野加賀右衛門尉越智政通、計略を以て享徳3(1454)年8月28日大畑より出船して狄の島に渡るなり。

出羽国湯河湊の屋形秋田城介安日尭季(タカスエ)は十三之湊盛季の舎弟、西関安東二郎兼季の孫なり。故に一家の旧交を以て、港の尭季朝臣康正2(1456)年に伊駒政季を小鹿島に呼越し、籌策を運らして河北郡を取り、安東家に渡せり。息男忠季の代に葛西出羽守秀清没落して、明応4(1495)年より河北千町を知行し、桧山の屋形と成して、繁昌給う。抑えも狄の島古へ安東家の領地たりし事は、津軽を知行し十三之湊に在城して、海上を隔つと雖も近国たるに依て、此島を領せしむるなり。政季朝臣秋田の小鹿島に越えし節、下之国は舎弟茂別八郎式部太輔家政に預け、河野加賀右衛門尉越智政通を副へ置かる。松前は同名山城守定季の預け、相原周防守政胤を副へ置かる。上之国は蛎崎武田若狭守信弘に預け、政季の婿蠣崎修理太夫季繁を副へ置き、夷賊の襲来を護らしめし。

中比内海の宇須岸夷賊に攻め破られし事、志濃里の鍛冶屋村に家数百有り、康政(1456)年春乙孩(オツガイ)来て鍛冶に劘刀(マキリ)を打たしめし処、乙孩と鍛冶劘刀(マキリ)の善悪価を論じて、鍛冶劘を取り乙孩を突き殺す。之に依って夷狄悉く蜂起して、康正2年夏より大永5(1525)年春に迪(イタ)るまで、東西数十日程の中に住する所の村々里々を破り、者某(シャモ)を殺す事、元は志濃里の鍛冶屋村に起こるなり。活き残りし人皆松前と天河とに集住す。

長録元(1457)年5月14日亥狄蜂起し来って、志濃里の館主小林太郎左衛門尉良景、箱館の河野加賀右衛門政通を攻め撃つ。其後中野の佐藤三郎左衛門尉季則、脇本の南条治部少季継、隠内郡館主蒋土(モコツチ)甲斐守季直、覃部(オヨベ)の今泉刑部少季友、松前の守護下国山城守定季、相原周防守政胤、祢保田の近藤四朗右衛門尉季常、原口の岡辺六郎左衛門尉季澄、比石の館主畠山の末孫厚谷右近将監重政所々の重鎮を攻め落す。然りと雖も下之国の守護茂別八郎式部太輔家政、上之国の花沢の館主蛎崎修理太夫季繁、堅固に城を守り巨す。其時上之国の守護信広朝臣惣大将として、狄の酋長胡奢魔犬(コシャマイン)父子二人を射殺し、侑多利(ウタリ)数多を斬殺す。之に依て凶賊悉く敗北す。其後式部太輔中野の路を経て山越に上之国に来り、若狭守、修理太夫に会ひ、献酬の礼有り。式部太輔家政は刀(一文字)を信広に授く。此時信広朝臣は若洲より差し来りし助包の太刀を式部太輔に進ずるなり。修理太夫継子無し。故信広朝臣実は安東太政季朝臣の聟たるなり

永正9(1512)年四月十六日宇須岸、志濃里、與倉前の三館夷賊に攻め落とさる。而して河野加賀守政通の子息弥次郎右衛門尉季通、小林太郎左衛門良景の子弥太郎良定、小林次郎左衛門尉政景の子小次郎季景、皆生害せしむるなり。

〇宇須岸全盛の時、毎年三回充若洲より商船来り、此所の問屋家々を渚汀に掛造りと為して住む。依て、纜を緑の柱に結び繋ぐなり。隋岸寺の開祖嘉峯和尚は若洲の人たり。商舶に乗りて渡りし時、稚松を鉢に植えて持ち来れり。此松大木と成り、其枝条皆若洲の方へ差偃す。肆に思いの松と号せらる。粤に隋岸寺二世寂峯和尚、此松の枝を切取り医王如来の像を造立す。此人元来若洲の人たるの故に、遠く若洲に勧進し、御堂を建立せられる。茲に因て枝薬師と云う。此御堂の光普くして海上十里程は輝き渡り、漁網に鱗を得ざるなり。枝薬師の堂回禄して只基礎を遺すのみ。「高倉新一郎書き下し文」(『新北海道史』第七巻 史料―p5-21)

*偃11各2121 [白川静『字通』][Japan Knowedge]字音エン 字訓ふす・たおれる・あおむく・かけれる 字形 形声声府は匽(えん)[説文]八上に「僵(たふ)るるなり」と顚僵の意とする。

匽は秘匿の場所(匸)で、女子に玉(日)を加えて魂振りすることを示す。女は伏してその玉を加えられるので、偃とはその姿勢をいう。訓義(1)ふす、たおれる、あおむく。(2)魂振りを受けて、やすらか。(3)秘匿の場所で行われるので、かくれる、かくす。(4)横臥する形から、とめる、やめる、せき。

*いちくら【▲。肆/市▽座】(三省堂『大辞林第二版』より)[後に「いちぐら」とも]古代から中世に、市で商品を並べた所。後の見世棚にあたる。

*かいろく[クワイロク]【回×禄】:「デジタル大辞泉」中国の、火の神の名。火災。また、火災にあうこと。

(4)「津軽一統志」の記載 「箱館 澗有 古城有から家あり」

◎「津軽一統志」巻第十概説 17世紀津軽藩士の蝦夷地踏査(1669年)の記録(『新北海道史』第七巻史料―p175)

一 あるう川 川有

一 亀田 川有 澗あり 古城有 一重堀あり 家200余軒

一 箱館 澗有 古城有 から家あり

一 弁才天

一 亀田崎

一 しりさつふ(現立待岬)小船 澗あり 家7軒

一 大森(現大森町)

一 湯の川 小川有 家8軒

一 しのり 澗あり 家24、5軒 から家有

一 黒岩 家7軒

一 塩泊 川有 狄おとなコトニ 但しちゃし有 家10軒

一 やちまき 狄おとなコトニ持分 家13軒 から家也

一 たか屋鋪 家6軒 から家也

一 おやす 家15軒

(5) 『福山秘府』の記載

◎「福山秘府」年歴部巻之―概説 安永5(1776)年11月藩主道廣の命を享けて家老松前廣長が編集に従事し安永9(1780)年12月脱稿した松前藩資料の集大成。(『新撰北海道史』第五巻史料―p2-6)

宝徳3(1451)辛未

松前年代記曰、秋8月28日新羅氏信廣、率二佐々木三郎兵衛尉繁網、工藤九郎左衛門尉祐長―而発二田名部(南部北郡)-来二干松前、是時安東太政季、相原周防政胤、河野加賀右衛門尉政通等亦倶到着。按二新羅記一、是歳春3月28日始祖信廣率二家臣佐々木繁網、郎党工藤祐長等一至二一住干関東足利一云、然則始祖清巌公初来二松前一非二是歳一也、松前年代記説誤也。詳二見干下一。

享徳元年(1452)壬申

松前年代記、元祖信廣者清和天皇九代(当作二第七世一乎)新羅三郎十七代(当作二十八世一乎)後胤也是歳元祖住二於天河一(西部上国地名)。按二新羅記一是歳(1452)春3月始祖到二干奥州田名部而領二蠣崎、同3(1454)秋8月28日與二伊駒安東太一来二干松前一、是時始祖以二蠣崎武田之四字一為二氏号一(伊駒安東太政季者安東四朗道貞[十三湊盛季之弟]之子潮潟四朗重季之長子也。十三破滅之時、弱冠被レ虜、後於二糖部八戸一改二一名安東太政季一、領二田名部一、継レ家) 爾後享徳元(1452)年秋8月28日與二蠣崎武田若狭守信廣、相原周防守政胤、河野加賀右衛門越智政通一倶従二大畑(南部北郡)一開帆、来二干狄島一云、此説実説也矣。又按下国家譜一、享徳3(1454)年秋8月28日政季従二糠部大畑一開帆、到二干狄島一云々、拠二此二説一則享徳3年甲戌秋、我始祖清巌公越レ海入二干本藩一正説也(『新撰北海道史』第五巻史料一p2-3)

長禄丁丑(元年1456)

松前年代記曰、夏5月14日蝦夷大乱、與二志乃利小林太郎左衛門良景、箱館河野加賀政通戦一、而後蝦賊亦攻二破中野佐藤三郎左衛門季則、脇本南條治部季継、隠内薦槌甲斐季直、覃部今泉刑部季友、松前下国山城定季、相原周防政胤、禰保田近藤四朗右衛門季常、原口岡邊六左衛門季澄、比石厚谷右近重政糖之諸館主一[諸館主者古方俗所謂渡党也、志乃利今志乃利、箱館今云二箱館衛所地一、地名宇須岸也、以下略(『新撰北海道史』第五巻史料一p5)

長禄巳卯(3年1459)

松前年代記曰、是歳移三一転宇須岸隋願寺二干松前一按新羅記、隋願寺開山嘉峯和尚若州人、盖宇須岸東部函館邑名也、(『新撰北海道史』第五巻史料一p6)

*松前年代記=寛文年中(1661-74)僧快雅(渡海山住僧)が「新羅之記録』をもとに編纂したものと推察されている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます