(神代植物公園にて・しゃくやく 5月6日撮影)

仏教思想概要11《道元》の第2回目です。

前回は「序章」と「第1章 道元の生涯」をみてみました。

本日からは、「第2章「正伝」の意義」に入り、今回は「1.仏道=仏法」、「2.正伝の方法」を取り上げます。

第2章「正伝」の意義

1.仏道=仏法

1.1.仏道の意義

(1)まなぶはまねる

本文のタイトルは「古仏のまねび<道元>」となっています。ここで「古仏」とは釈迦をはじめとする先師のことです。「まねび」は学ぶ、まねるということで、タイトルの意味は「先師をまねる」ということになり、つまりはこれが端的には「正伝」ということになります。

すこし長くなりますが、「まなぶはまねる」についての本文をそのまま抜き書きしてみます。

「人類の歴史は<まね>の歴史である。人はすべて、先人-親・兄弟・師・仲間・隣人・異邦人・旅人のいずれであれ、先人のなしわざを見・聞きして、そのまねを通して、<ならい>、覚えて、これを後人に伝えるということを繰り返してきた。<学ぶ>とは<まねぶ>(<まねる>)である。<ならう>ことは<なれ>によって<ならわし><ならい>となる面をもつと同時に、「右にならえ」で、やはり<まね>を出発点とする。 イミテーションと聞くと<まがいもの>を思いうかべるが、<イミテート>の原義は「古人、先人を手本としてまねる」ことである。その意味から少し違った意味を出すには<まねび>という日本語がぴったりした語威をもっているようだ」

(2)仏道をならう

そこで、ならうものは何か?といえば、ここでは「仏道」ということになります。では、仏道とは、ということになりますが、仏道とは<仏になる道>であるとともに<仏の歩む道>となります。つまり、ならうのはほとけのまねということになります。

さらに、仏道とは具体的に何か?何をなすべきか?といえば、これに対する道元の答えは明快です。いわく、「坐禅」「只管打坐」。「なんとなれば、それはかっての諸仏が行で、それによって証悟した行為、行であるから」、と。

1.2.道元のいう<正伝>とは

釈迦の生涯ー修行し菩提(さとり)を得、涅槃に入る仏の行-を今日我々が学ぶことができるのは何故か?それは釈迦より弟子にそのまた弟子に、そしてインドから中国へ、さらに中国の僧(禅宗では達磨)から弟子にやがて道元にと伝来されたからです。道元はこの伝わり方を「ほとけ仏にさずけてよこしまなし」と言っています。受ける方から言えば、それが仏に学ぶ、仏のまねをすることで、そこに<正伝>が実現するわけです。

<まなぶ>のには時代を隔てて古人のまねをすることも可能ですが、道元にとって<ほとけ仏にさずく>のくりかえしによる相続以外には<正伝>は認めらなかったわけです。(このくりかえしの相続を<単伝>と呼びます)そこにはまた、誰から学ぶかという<正師(しょうし)>の問題も出てくるわけです。

(「第1章 道元の生涯」でも、入宋後如浄に会うまでの間、諸方遍歴の旅をしますが、これこそ<正師>を求めての旅であり、これは禅宗の伝統でもあったわけです)

1.3.仏道=仏法

仏道をならうことによって、仏の体験(つまりはさとり)が<正伝>することになります。つまり仏の体験以外に伝えるものは何もないということです。一方で、この仏の体験を<妙法>また<正法>と呼びます。<正法>とは真実の教え、仏の教えで、仏のさとりを内容とし、真実の表現であるから、こう呼ばれます。つまりは<仏法>と同意義でもあります。

以上をさらに要約すると、仏道とは仏の体験そのもので、それだけが<正伝>されるものであり、それは、<妙法>または<正法>つまりは<仏法>であるわけです。

この仏道=仏法という構造が実は道元の宗教のかなめであり奥義です。さらに道元に限らず、禅のめざすものであり、仏教の根本的構造にほかならないのです。

<仏法を説く>ことではなく、<仏道>をならうことに全身全霊をかたむけたのが道元の特色であったというべきでしょう。<ならう>ことによって、そこに<仏法>がおのずからあらわれるのです。

2.正伝の方法

2.1.<正法眼蔵>の由来、正伝のはじまり

2.1.1.<正法眼蔵>の意味と<拈華微笑>

『正法眼蔵』とすれば書名としてのそれでですが、<正法眼蔵>の意味は正法眼の蔵と区切って解釈され、<蔵>は宝物をしまっておく蔵を意味します。

<正法眼蔵>のことばは禅宗の「*正法伝持の次第」の中で、その伝灯のはじまりとして大事にされている次のことにもとづいています。(*ろうそくの火をつぎつぎと新しいものに移して絶やさず伝えていく(<伝灯>)のこと。『景徳伝灯録』(1004年宋の道原著)などにみられることば)

(拈華微笑(ねんげみしょう) 下表8)

この釈尊と迦葉のあいだの以心伝心のやりとり、釈尊の<拈華(ねんげ)>と迦葉の間髪入れね<微笑>という対応を。禅宗では<拈華微笑(ねんげみしょう)>と称して、仏々祖々、仏法が正伝して今日にいたる出発点としています。

2.1.2.<正法眼>の意味

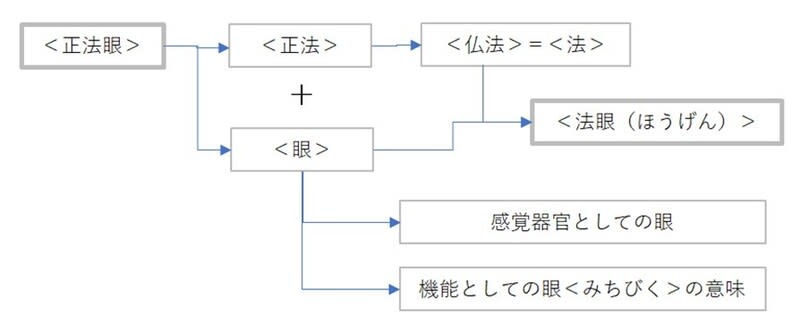

(1)<正法眼>=<法眼>

<正法眼>をさらに分解すると<正法の眼>となります。眼は感覚器官としての眼の意味ですが、<みちびく>という意味をもっています。

一方<正法>は<仏法>であり、<法>の一字で示されるものであり、以上から<正法の眼>=<法の眼>つまり<法眼(ほうげん)>となります。(図1)

(2)<法眼>の意味

<法眼>ということばには二つの意味があり、一つには<法をみる眼>という意味で、四諦の理を悟った時「清らかなる法眼を得た」といわれるもので、たいへん古い用法であるわけです。

<正法眼蔵>の場合の<法眼>は『景徳伝灯録』では「復(ま)たいはく、吾れ清浄法眼を以て将(まさ)に汝に付せんとす」とあり、「眼も蔵も心もみな大事なもの、核心」と解釈でき、この解釈が伝統的であるようにみえます。

一方の<法眼>の意味の今一つは、大乗経典に出てくる語で<法に導くもの>であります。法に導くものとは、具体的には経典など<説かれた法>すなわち釈尊一代の説法たる八万四千の法門をさすと考えられます。

この第二の解釈には、文献的根拠をつきとめていないが、次の項のインド仏教史の史実の関連で推定することができることです。

2.2.正伝のながれ

2.2.1.法と律の伝承

拈華微笑の逸話にあるように、釈尊の死後、その教えは摩訶迦葉に伝えられましたが、仏教の基礎知識として参考になる内容のため、このことについてもう少し詳しくみてみます。

釈尊の入滅後、弟子たちは教団の根拠地であるマダカ国の王舎城に集まって、将来の教団のあり方を相談しました。釈尊は仏の教えを基準にして真偽善悪を判断し、自己の判断に従って行為せよとの遺言を残したため、最長老であった摩訶迦葉(マハーカーシャパ)が音頭をとり、各人の記憶を整理し、この会合で以下を決定しました。ここに釈尊一代の教訓は<律>と<法>とにまとめられました。(下図2参照)

後代の仏教徒は、この結集の事実を認め、信ずるかぎり<律>は優波離を通して弟子から弟子に伝えられたもの、<法>については、阿難から弟子から弟子に伝えられたものを身につけていることになります。

2.2.2.『付法蔵因縁伝』

釈尊の入滅後100年以上たつと、教団は保守派と改革派に分裂、それらはさらに分裂し十八の部派になったといいます。そしてそれぞれの部派は、我こそ釈尊よりの正統の部派であると主張しだします。

それらの主張の中で作られた一つに『付法蔵因縁伝(ふほうぞういんねんでん)』があり、釈尊入滅後の付法相伝した二十三祖師の因縁が記述されったものです。禅宗ではさらに二十四代から二十七代までを架空して第二十八祖菩提達磨につながっているとしています。

この本の<付法蔵>とは、<法>を弟子に付属(依嘱)することを意味しており、この考えを土台として<拈華微笑>の話のおこり(『吾に正法眼蔵涅槃妙心(しょうぼうげんぞうねはんみょうしん)あり、これを汝摩訶迦葉に付属する』)の話も付属している(師から弟子に依嘱されている)と禅宗ではしています。

以上のことから、一般的な<法>を禅宗では<正法眼蔵涅槃妙心>だとしているといえます。

2.2.3. 教外別伝の法

(1)禅の法<涅槃妙心>の背景

大乗経典の一つに『楞伽経(りょうがきょう)』という経があり、そこには「さとりをひらいた日から、涅槃に入った夜まで、四九年間仏陀は一語一句たりとも説かなかった」という説があります。つまり、さとりは「自内証」(みずから体得すべきこと)であって、「言語道断・言詮不及(ごんせんふぎょう)」(ことばで表わす方法はない)ということを意味しています。

となると、何が後世に伝えわったかということになると、つまりは<拈華微笑><以心伝心>というわけです。これを禅宗では<教外別伝(きゅげべつでん)>・<不立文字(ふりゅうもんじ)>などと呼びます。

(2) 達磨から慧可へ

達磨は伝説のヴェールにつつまれた人ですが、西域又はインドからの僧で、嵩山(すうざん)で壁に向かって坐ってばかりいたのです。慧可は四十までの儒教などの勉強をすべてすてて、この比丘から教えを受け坐禅を学んだのです。こうして『楞伽経』の「四十九年間一字不説」の仏の法そのものにふさわしく西天二十八祖菩提達磨より、坐禅を旨とする以心伝心の法(正法眼)の相承が確立したのです。

したがって、禅宗に属する人々は、しばしば拈華微笑を<公案>つまり禅宗修行の際の工夫の課題とするだけでなく、みずから正法眼蔵を弟子に伝えることを確信しているのです。

2.3.面授

2.3.1. 嗣法

(1)嗣法の意義

『正法眼蔵』「仏道」の巻の冒頭に次の曽谿古仏(そうけいこぶつ、六祖慧能)の示衆(師家が学人に対して説法し指導すること)があります。(下表9)

これは道元の嗣法観(しほうかん)の由来するところがどこにあるかを示していますが、さらにさかのぼれば『法華経』の「唯仏与仏(ゆいぶつよぶつ) 乃能窮尽(だいのうぐうじん)*」の一句にもとづくと考えてよいのです。

*「唯仏与仏 乃能窮尽」:仏と仏のみが諸法実相を究め尽くすことが出来るの意。ここでは釈迦も仏、慧能も仏であって、慧能あっての釈迦であるから、慧能を祖として釈迦もまたその祖の系列につらなるということを説いている。

(2)嗣法の形式

曹洞宗では現在にいたるまで、その形式化が時として嘆かれることもありますが、<嗣法(しほう、法統を受けつぐこと。弟子が師の法をつぐこと。)>を宗門の生命として重大視しています。

(礼拝の作法(表10))

(3) 嗣法の意義

礼拝の作法や嗣書の書き方(*)は宗教的儀礼にすぎないとの思いもあると思われます。しかし正伝とか単伝、嗣法とかは宗教の世界、信仰の世界の問題であるのです。そこには体験からにじみ出た信念に由来するものとして思想表現をながめていかなければならないのです。

*嗣書の書き方:<嗣書>(弟子が仏になった証明として師匠より受け取るしるし)には、七仏から本人にいたる相承の次第が一本の系線で表され、その系線の先はまた釈迦牟尼仏に還る円環をなしている。これは仏から仏へ、祖から祖へ、祖から仏へ、仏から祖への向上向下の相承の理念を図式化したものである。

2.3.2. 単伝

(1)単伝とは

菩提達磨以前にもインドから経文を伝えた僧は多いが、菩提達磨がはじめて、釈迦牟尼仏から摩訶迦葉へ、そして達磨に到るまで次々と伝えられた仏心印(仏の教えの核心のしるし)を東上に伝えたのです。しかもそれは諸々の教義ではなく、この心印だけというのが単伝の原意のようです。つまり<教外別伝>(言葉によってではなく、心から心へ直接伝達されるという考え方=不立文字)と同義となるものです。

しかし、常識的に理解され、道元もそうとったと思われるのは、この心印がひとりからひとりへ伝わったこと、したがって西天から東上へこの心印を伝えたのは菩提達磨ただひとりという見方が一般的であるのです。

(2)単伝と現実

以上の単伝の考え方に対して、事実は矛盾をきたこととなります。六祖慧能は北宗禅の祖神秀(じんしゅう、605-706)を排除して北宗禅を正伝と認めないことで六祖の地位を確保しましたが(*)、弟子たちの間で両系(南岳の懐譲(えじょう、臨済宗の祖)と青原の行思(曹洞系の祖?-740))に分かれたのです。

<単伝>は正統争いの根元であったのです。また禅宗の優位が中国史上確立した時期(八世紀)には、五門が確立していたのです。

*事実としては、六祖は慧能自身の考えというより、その門人、荷沢神会(かたくじんね、668-760)の師に対する思い、神会の自己主張から出ている。

(3)単伝と道元の立場

道元は圧倒的多数の例で<正伝><仏祖正伝>のことばを使用しています。そして単伝ではなく<正伝>を前面に出すところに、禅の排他性を除いて、教を正伝の仏法に包含し五家の区分を無としたわけですが、それでもわれこそ正伝中の正伝(つまりは単伝)という自負心をぬぐい去ることはできなかったのです。

しかし道元が五家の区別、禅宗の呼称を排しながらも、なお青原下曹洞宗における仏法の正伝=単伝を無意識に強調していることには別の理由を考えなければならないのです。それは仏法を正伝するには「正師に会わねばならない」ということ。そしてそこから<面授>ということが強調されることとなるのです。

2.3.3.面授とは

(1)面授の定義づけ

道元は以下(表11-1)のように面授を定義づけています。

この面授の巻は、仏法の正伝ということを、はっきりと<面授>ということによって定義づけています。

しかし、身心脱落(さとりの完成)は面授後のことであり、面授すなわち嗣法とはならないのです。ただ、面授即嗣法とはいえなくても、嗣法は面授なしではありえないという道理であるのです。

(2)道元にとっての面授の重要性

道元は、『正法眼蔵』「面授」の巻で<面授>を前述のごとく定義していますが、さらにみていくと、以下のような記述がみられます。(表11-2)

これでみると、面授=嗣法=証悟(しょうご)であるのです。

このように面授を大事にする道元ですが、いわゆる曹洞宗の系譜をみてみると、その嗣法は途中で途切れており、その事実を道元も知っていたのです。

つまりは、道元にとって、如浄との出会いがもった意義がまことに量り知れないことなのです。面授を強調するのは、他の例をみない道元の特色であるのです。圭峯宗密(けいほうしゅうみつ*)の著に一度だけ用いられていますが、道元のほとんど独創といえるものなのです。<出会う><人に逢う>ということの意義はなんとも不思議なはからいと思ってきますが、おそらく道元もその思いが深かったにちがいありません。そこから道元の<宗教>があらわれ出たといえるのです。

*圭峯宗密:781-841唐代の僧。禅宗の一派も荷沢宗や華厳宗を中心として、仏教思想を統一する「教禅一致」の特異な教説を説いた人。

2.4. 徧参

2.4.1. 正師を求むべし

『学道用心集(がくどうようじんしゅう)』(『正法眼蔵』「弁道話」などと同じく道元帰国まもなくの著)において、「参禅学道は正師(しょうし)を求むべき事」の一項が立てられ、わが国にはまだ正師がいないので、「若し無上の学道を学ばんと欲せば、遥かに宋土の知識を訪ふべし」と言い、「正師を得ざれば学ばざるにしかず」と道元は言い切っているます.

道元は、正師とは何か。年は老若を問わず、ただ、以下(表12)のとおりだと説いています。

しかし正師を求めて嗣法するのはべつに道元の独創でもなく、師如浄の発明でもないのです。馬祖、石頭(せきとう)(分派した六祖慧能の孫弟子に当る)の昔から、学人(がくにん)修行者たちは、各地の知識を訪ねて参禅し(このことを<徧参(へんざん)>という)、その所々での体験のなかで、機熟し、師と弟子の気持ちがあいかなった時にはじめて嗣法したのです。

ここでは正師を求める弟子の立場が強調されるています。こちらから出向いて教化し、法を伝えることに対して重要な意義を認めないのです。これは道元の山居することを正当化し、鎌倉への行化(ぎょうけ)も、権威に近づこうとしなかったことの根底にある思想であるのです。

禅がしょせん本質的に求道の宗教であり、布教の宗教ではなかったことは銘記すべきであるのです。

2.4.2. 徧参の意義

(1) 徧参についての考察

道元は、<徧参>について『正法眼蔵』「一顆明珠(いっかみょうしゅ)」の巻の冒頭で詳しく述べています。

ことは雪峰(せっぽう、義存)と玄沙(げんしゃ、師備)のやりとりにはじまります。玄沙は元漁師であったが、三十にして発心し、舟を捨てて山に登ったのです。(下表13)

(2) 徧参の意義

徧参とはまさに正師に参じ、正法を嗣ぐことをいうのだというわけです。だから「徧参」の巻の末尾に近く、雲巌(うんがい)や道吾(どうご、円智769-835)が薬山(やくさん)の下にあって四〇年ひたすらに参学したこと、三祖が八年も参学をつづけたすえ、得髄(とくずい)したことを、まことの徧参とたたえ、「徧参とはただ只管打坐身心脱落なり」と言っているのです。

玄沙の『達磨東上に来たらず、二祖西天に往かず』は、けがをしたことと結びつけて解釈することができます。玄沙は修行の当体は自分にあること、全身をうちこんで修行すること(「渾体徧参(こんたいへんざん)」)であること、他に求めることの誤りであることを悟って山に帰ってきたのです。

(3) <嗣法の宗教>・<道心>・<行持>

道元が引用する玄沙のつぎのことばに<嗣法の宗教>というべきものの構造をみることが出来ます。(下表14)

以上を一言でいえば「徧参」の巻の冒頭の「仏祖の大道は究竟参徹(くぎょうさんてつ)なり」に帰着すると思われます。今日のことばでいえば、とことんやりぬくということであるのです。

仏法が正伝するか否かは、ひとえに修行者がとことんやりぬく覚悟があるかどうかによるのです。その覚悟というのは<道心>であり、その道心のあらわれが、毎日の<行持>であるのです。その人の行持のしかたで、「修行の真偽」を知ることができるのです。したがって正師として選ぶべき人もまた<行持の人>でなければならないわけです。如浄はまさにその「行持の人」であったのです。

本日はここまでです。次回は第2章の続き「3.道元の禅宗批判」「4.証上の修」を取り上げます。