(神代植物公園にて・しゃくやく 5月6日撮影)

仏教思想概要11《道元》の第4回目です。

前回は、第2章の続き「3.道元の禅宗批判」「4.証上の修」をみてみました。

本日から「第3章 道元の思想」に入り、「1.「現成公案」の背景-「法の体系」」、「2.『正法眼蔵』と「現成公案」」を取り上げます。

第3章 道元の思想

1.「現成公案」の背景-「法の体系」

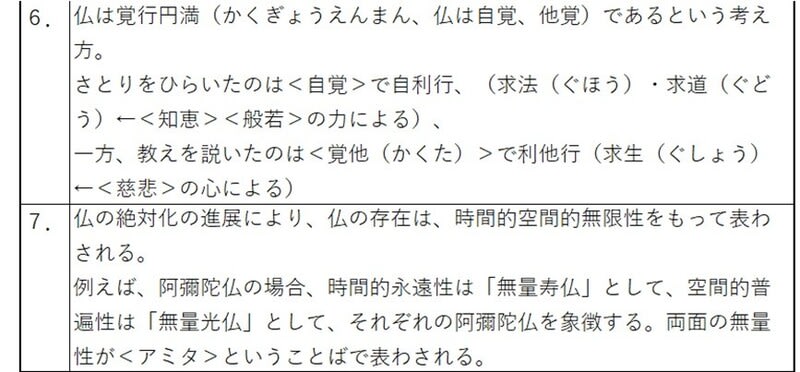

1.1.<仏>と<法>

(1)道元の宗教・思想

道元にとって実践そのものが思想でした。道元の行持は仏法の<正伝>に尽き、正伝がその宗教の生命でした。命がけで学んだことを、道元はまた命をかけてすべてはき出してしまったのです。仏道=仏法=仏教、そして=仏である完結体として仏を把握したところに、おのれを「仏のいへになげ入れて、仏のかたよりもて行く」(すべてを仏様(自然)におまかせして、 仏様(自然)がなさることに素直に従っていく)ことができたのです。実践の世界、宗教の世界においてすべてが<仏>一本である。これが道元の宗教であり、そして思想であるのです。

(2)法の存在

しかし一方で、単伝し正伝されるべき内容としての妙法・正法・正法眼蔵・阿耨菩提(あのくぼだい*)の内容(所証の法)、仏の教え(所説の法)、そして「人々の分上にゆたかにそなわる」法、さらには「諸法」「万法」といわれる法の別のことばが仏教にはあります。

すべてを仏に帰着させるとき、<仏>についてのイメージはお釈迦さん、阿彌陀さん、寺の本堂の金仏から生き仏・死人にいたるまで、さまざまな差があるにしても、宗教的情操の世界においては、その仏は見えない一本で結ぶことが出来ます。

しかし、<法>の場合はそうはいかない。法は〔仏教〕の理論です。それは<仏>との一体感を成立させる根拠となるべき理論です。そして仏教の特色は実はこの仏との一体となる<法>の理論のうちに見い出せるのです。

*阿耨菩提とは:阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい、サンスクリット語のアヌッタラー(無上の)・サムヤク(正しい、完全な)・サンボーディ(悟り)anuttarā samyak-sa bodhiの音写。)の略、

1.2.<法>の絶対性

(1)仏と法の関係

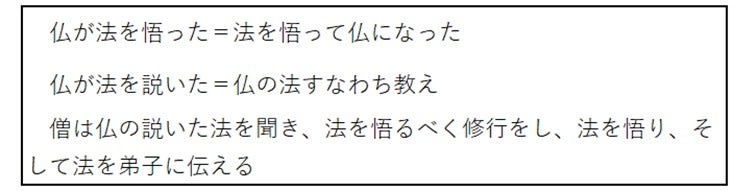

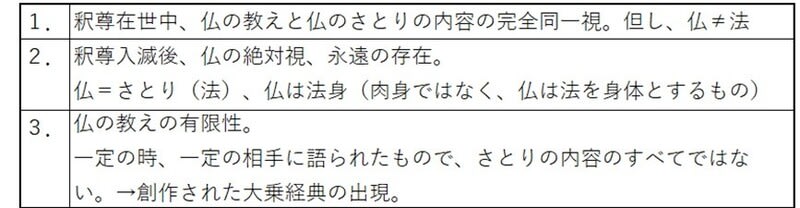

仏と法の関係の要点を以下(表22)のように整理できます。

仏教は<仏>中心の宗教といってよいものです。仏教の三宝、その原型は仏=釈尊、法=仏の教え、僧=仏弟子の教団でした。仏を中心とするつながりであり、仏はこの場合絶対です。ところが教義上、仏が絶対者であることはでてきません。

(2)仏教は<法>中心の宗教

仏が絶対者とするためには、それは仏がさとりをひらいたから尊いという理由づけを必要とします。つまり仏とは悟ったという原体験そのものを表わすことばであるのです。

真理を悟ったものが仏であり、真理は永遠不変である。この不変の真理を<法>とよぶ。したがって、悟られた法(所証の法=真理)は仏より絶対性が強い。法(真理)は独立して絶対である。仏は法(真理)とのつながりにおいて絶対である。仏教は<法>中心の宗教であり、非人格的な絶対者をもつ宗教であるのです。

1.3.法の原型-<さとり>と<おしえ>

インドシャカ族の王子シッダールタはマダカ国ガヤーの地、菩提樹の下で瞑想に入りさとりをひらいた。しばらくの自愛用三昧ののちブラフマン神(梵天)のすすめにより、ブッダ(仏陀)となったシッダールタは、ペレナスの地でかってともに修行した五人の修行者にはじめてその悟った真理を説き、五人は心服して弟子となった。これが仏教のはじまりです。これが仏の説いた<法>であるのです。

この場合、法(仏の説いた教え)は、それ自体独立で絶対的なものではなく、宗教的感情として仏が説いたから、仏教の理論からいえば、仏のさとりを内容としているから、尊いし、信仰され、帰依せられることになるのです。

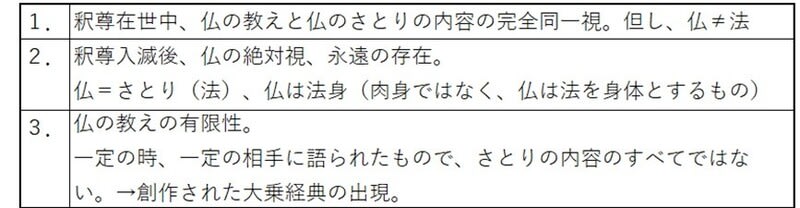

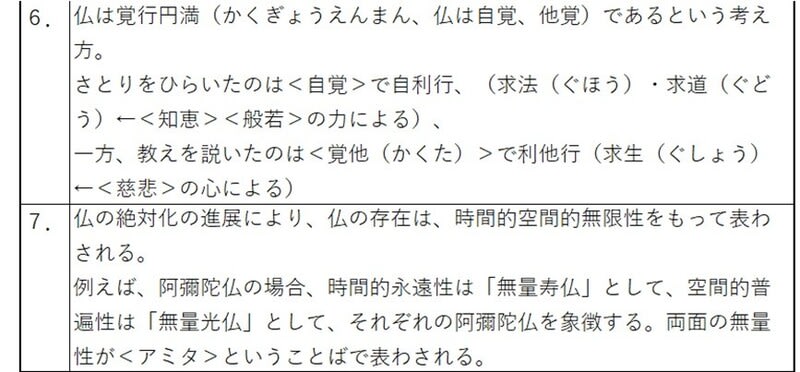

1.4.法の諸類型

二種の法(真理と教え、所証法と所説法)を基本としての教理の変遷を以下(表23)に示します。

1.5. 法の一元論=現成公案

前述の内容を図式化すると、以下(図3)のようになります。

この基本構造は、縦に対立しつつ相関するそれぞれの系列が横にまた同一性をもつという形で関連しあっていますが、さらに真理(法)と体験(人)が一体とみなされることによって完全な<一如>となっているのです。

現成公案は、この基本構造を含んだ道元独自の<道得(どうて)>であるのです。以下、この基本構造にてらしつつ、道元の思想をみていきます。

ここで「道得」ということばが出ましたので、話が少しそれますが、この言葉について取り上げます。

1.6.道得について

1.6.1.道元の言う<道得>とは

道得(どうて)の一般用法は道を「いふ」の意味で使い、この字のままの意味で使用します。つまり「いいうる。そういえる。」の意味です。

これに対して道元の用法はただ口で言うということではなく、さとりの体験をことばで表現する、真理をことばで表現する、という意味で使用しています。「道取」とほぼ近い使い方です。

そして、「道」は「言」とはっきり区分されているのです。「海印三昧」の巻で、「此法起時(しほうきじ)、不言我起(ふごんがき)」とある「不言」を説明するのに、「不言は不道にあらず、道得は言得にはあらざるゆゑに」と言っているのが、これを証明しているのです。

1.6.2.道得と不道得

(1)『正法眼蔵』「道得」より

ここで『正法眼蔵』「道得」より、その一部を示します。(表24-1)

ここで「道得也未(やみ)」とは「どうだわかったか、わかったら言ってみろ」という意味です。つまり質問のし方はことばとは限らない、棒を喰らわすこともあるし、払子を振ることもある。道得とは<見得(けんて、みえた=さとり)を前提として、さとりと同体である。転法輪(てんぼうりん、釈迦が弟子の迷いをたち切っていくこと)と成道(悟りを開くこと)と不離である、というわけです。

さらに、見得(成道)と道得(=転法輪)が互いに照らし合い、三年、八年、何十年と間断なくつづく、これが功夫(=弁道)である。この功夫弁道にあって、脱落を目標として、現出していくところ、正当脱落するやいなや、おのずから(*)に道得せられるものである、と説いているのです。

*「おのずから」:心の力にあらず、身の力にあらず、ということ。上表の「他人にしたがひてうるにあらず、わがちからの能にあらず」に同じ。

(2)不道得とは

ここで道元は先につづけて、ただしと以下(表24-2)のように説いています。

ここでは、「道得も必ずしもことばによる表現とは限らない。むしろ道(い)い、得ることは、これを道い、道い得ざること(不道得)はこれを道(い)わない(不道)というのが真の道得である。つまり広義の道得=真理の現成は、道得(ことばによる表現)と不道得(ことばによらざる表現)を含むことである。」と説いているのです。

2.『正法眼蔵』と「現成公案」

2.1.『正法眼蔵』の成立

『正法眼蔵』の構想時期については明確ではありません。しかし、今日の推定では、道元が永平寺に入った後示衆(じしゅ、一般大衆を指導すること)する回数が急に減っているため、そのころから諸巻の整理がはじめられ、まず七五巻が選ばれたようです。道元はさらに全巻を百巻にすべく、新たな書下ろしをはじめますが、その第十二巻目「八大人覚(はちだいにんがく)」が最後になっています。

2.2.「現成公案」の概要

(1)成立と位置付け

道元の整理において、第一巻に配当されたのが「現成公案」でした。この巻は示衆ではなく、鎮西(ちんぜい、九州)在住の俗弟子楊光秀(ようこうしゅう)という人に「書き与えしもの」とされており、道元示寂の前年(1252年)に『正法眼蔵』に集録された旨の奥書があるとのことです。

この巻が巻頭にあるということは、この巻が教えのかなめであると道元自身が考えたことを意味しており、<現成公案>は道元によってえらびとられた<道得(どうて)>であると言えます。

(2)「現成公案」の由来と道元の立場

<現成公案>は、<古則公案>に由来しています。<古則公案>は、古則を公案とする禅の修行法である<公案禅>で利用されたものです。「公案」は本来政府の公文書の意味で、「古則」は古人、つまり仏祖の行履(あんり、日常の一切の行為=行住坐臥)・言行で修行の手本とするもの、を意味します。

道元もこの<古則公案>を大いに利用していますが、<公案禅>の大成者といわれる大慧宗杲(だいえそうこう)などの考えに反対しています。それは「さとりをあてにしての坐禅のやり方」や、公案の工夫を手段としての<大悟>だとか<見性(けんしょう)*>などに反対したのです。

*見性:自己の本性、本性を発見すること。一度悟ったものは普通の人間より高い人間になれるという考え方。

2.3.「現成公案」の意義

2.3.1.「現成公案」の意味

<現成公案>は<現成>と<公案>に分解でき、つまりは「公案が現成す」となりです。<公案>は法性、仏であり、したがって、「ほとけがあらわれる」となりますが、「あらわれる」は生ずるのではなく、見えなかったものが見えるようになることです。仏教一般の「現証(げんしょう)、現前(げんぜん)、顕現(けんげん)」などと同意義で、つまりは、<現成公案>は「現象」+「本体」といった関係にあることになります。

2.3.2.「現成公案」の世界と実践的要請

(1)『華厳経』の<法界>と<現成公案>

『華厳経』には仏教世界をあらわす用語として<法界(ほっかい)*1>があります。<法界>は、<法性(ほっしょう)>(法の本性(諸法の実相))をあらわすと同時に、<一切法の世界>(あらゆる現象(諸法即実相))を意味します。つまり、<法界>=「本体」+「現象」=<公案>+<現成>=<現成公案>ということになります。

ここで、この法界における諸現象、つまり諸法はそれ自体なんら実体を伴わないもので、そこから<現成公案>の世界も、<諸法無我><空>の世界ととらえることができます。

*1法界:すべてを肯定する世界であり、一切は毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ*2)のあらわれである、とする『華厳経』の根本真理。

*2毘盧遮那仏:仏教真理を体現する実体を伴わない仏=法身仏(ほっしんぶつ)。宇宙の真理を全ての人に照らし、悟りに導く仏。

(2) 「現成公案」の四句にみる<現成公案>の世界

「現成公案」の四句を以下(表25)に示します。

以下は四句の解説です。

①について

法の世界とは純粋客体的な存在というのではない。法はわれわれにとっての規矩(のり)なのである。このような規矩としての法は、まさに<仏法>よりほかにない。『華厳経』流にいえば、一切はビルシャナ仏のあらわれであり、なにひとつとして仏の外にいるものではない。法界とはすべてを肯定する世界である。<現成公案>のうち<現成>に力点がある・

②について

一方、この法界にある諸現象つまり諸法はそれ自体、なんら固有の実体のあるものではない。つまり無我である。(諸法無我)つまり<空>の世界、一切否定の世界である。

①の肯定に対して、否定の違いはあるが、おなじ真理を表現したものである。こちらは<公案>に力点がある。

③について

①②の二つも超えた根元的なもの<仏道>自体を表現している。

ここでは二元対立を超越するゆえに二元対立をあらしめている。③の中身は①と同じであるが、②の否定を経た点にその表現の意義がある。<現成公案>が、<諸法無我>が<空>を内に含まぬ単純な肯定としたら、そこには修行も行持も無意味になる。

④について

①~③で<現成公案>の道理を示しているが、現実世界のありようはこうだと言っている。これは理屈ではなく、凡人の感慨であると同時に、さとりの究極である。

この中身の隔たりを埋めるもの、それが<現成>のもつ、次の意義である。

(3)<現成>の実践的要請=<本証妙修>

一切は毘盧遮那仏のあらわれであるこの法界=現成公案は、「修行あり、生(しょう)あり、死あり、諸仏あり、衆生あり」であり、一方、迷悟あり、差別的対立のある世界、いやがっても草の生える世界、そのままが仏法であり、真理の顕現する世界であるわけです。しかし、これをそのままにしておくことは許されないわけです。

公案は現成しているがなお、公案を現成せしめなければならない、一切は仏であるが一切を仏せしめなければならない、つまり、「現成公案」の巻でも道元は<本証妙修>を説いているわけです。その事例を「現成公案」の巻末にある麻谷宝徹(まよくほうてつ、馬祖の弟子。八ー九世紀の人。)の話にみることができます。(少し長いですがここにそのまま示します)

「 麻谷がある時、扇子をつかっているところに僧がやってきて質問した。

『仏教の教理によると、風性(ふうしょう)は常住であって、どこにでもないところはないということです。それなのに、和尚はどうして、ことさら扇子をつかうのですか』

麻谷は言った。

『汝は風性常住ということはわかったらしいが、まだ、無処不周(むしょふしゅう、どこにでもないところはないの意味)ということがわかちゃいないぞ』

そこで僧は再問した。

『では無処不周ってどういう道理です』

麻谷は無言で扇子をあおいでいた。僧は黙って礼拝した。

おそらく説明はいるまい。しかし、道元は親切に教えてくれるのです。

『”常住あればあふぎをつかふべからず、つかはぬをりもかぜをきくべき”といふは、常住をも知らず、風性をもしらぬなり』

『風性常住なるがゆゑに、仏家の風は大地の黄金なるを現成せしめ、長河(ガンジス川)の酥酪(そらく、発酵食品)を参熟せり』」

本書では、さらに以下のように結論の説明がされています。

「証究(しょうきゅう)すみやかに現成すといえども、

密有(みつう、現成と対立するあり方、つまり隠れひそんでいる状態=公案)かならずしも現成にあらず

見成(げんじょう、現成におなじ)これ何必(かひつ)なり 」

→公案はたとえさとりを完成したといっても、いつもそこにそれと知れるように現成しているとはかぎらない。またそこに現成しているものは、それ以外にありようがないと断定できるものではない。と説いているわけです。

2.3.3.<現成>と<無我><無常>の理

ここで、現成せしめるための修行の心構えと、<現成>する諸法のあり方をを整理すると以下のようになります。

(1)修行の心構え

一言では「自己をわすれること」である。万法を悟ろうとすれば、万法は逃げていく。万法の内に入りこんで、そこになりきることが大事である。これは無我の教えである。悟る自分があるということをわすれたもの、それが仏である。これは仏教の真理の内容としての<諸法無我>の体得ということである。としています。

(2)<現成>する諸法のあり方

つまりは、生滅(しょうめつ)・生起(しょうき)・縁起(えんぎ)の起や生のもつ意味は何かということです。

起や生は、滅の対立概念である。この生滅があり、生死輪廻(しょうじりんね)があるあり方が<縁起>であるが、それは時間的変化性であり、つまりは<諸行無常>ということである。としています。

無常なるゆえの生や起と、常住なる何かはどうつながるのか。以下、時間概念である「無常」「起」についての説明に入っていきます。

本日はここまでです。

次回は第3章の続き「3.道元の無我」「4.道元の思想の核ー「無常」「起」-」を取り上げます。