<ミッドレンジユニットの特性調査>

エンクロージャー から取り出したミッドレンジユニットです。金属ネットは外してあります。

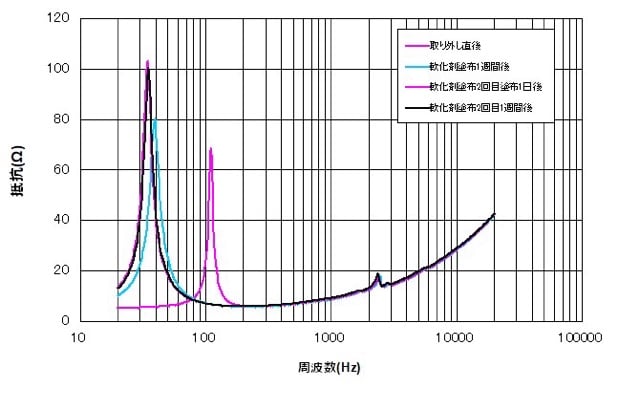

ミッドレンジのインピーダンス特性を調べました。

共振周波数fsのピークは高音域側に裾を引いていました。このようなインピーダンス特性は、単一ユニットでは見たことがありません。463Hz でのスピーカユニットの通常の振動系の他に、700〜800Hz付近にも別の振動系があるようです。これは、このユニットだけでなく、もう一つのユニットでも同じでした。

振動板に触れてみると、エッジはカチカチで固着状態です。このエッジは、ウーハーと同様の布エッジです。エッジの表側、裏側ともに布目は見えますが、ウーハーに塗布されていたビスコロイド的なものは確認できません。

調べてみると、姉妹機であるDS-77EXのミッドレンジのエッジには、「表面にダンピング材をコーティングした布を2枚貼り合わせた積層クロス」が採用されています。

<参考資料>

https://audio-heritage.jp/DIATONE/diatoneds/ds-77ex.html

このため、本ユニットでも「ダンピング材で接着した積層クロス」が使われている可能性があります。このダンピング材が、ウーハーと同様に経時変化によって硬化したと考えれば、カチカチ状態は納得できます。

>>続く