<ネットワークの最適化>

レストアしたDS-66EXのネットワークを最適化したら、音圧周波数特性がどうなるかを検討してみました。

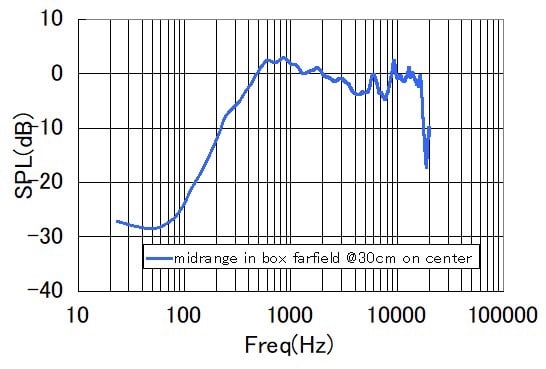

エンクロージャーにウーハー、ミッドレンジ、ツイーターの各ユニットを取付けて、ネットワークの無い状態で Far field特性 を測定しました。測定基準軸(design axis) は、ツイーターとミッドレンジの中点の軸上で、前方60cmとしました。なお、ウーハー特性はNear field特性を4π空間に変換して、350HzでFar field特性 とマージしています。得られた各ユニットの周波数特性を示します。

各ユニットの音圧レベルはほぼ同じで、殆ど差があまりません。

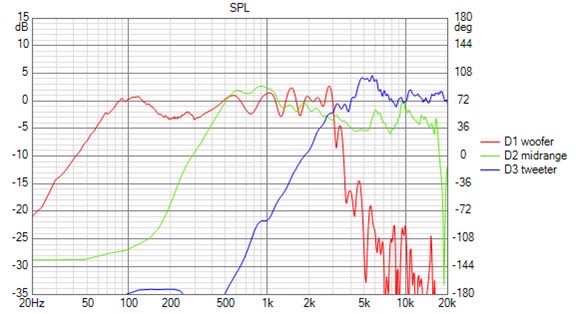

ウーハー、ミッドレンジ、ツイーターの各ユニットに対してネットワーク設計を行いました。クロスオーバー周波数は、オリジナルと同じ700Hzと5000Hzとし、アコースティックスロープは4次のLinkwitz-Riley型(LR4)としました。

シミュレーションで得られた総合周波数特性を示します。

比較的フラットな周波数特性が得られました。

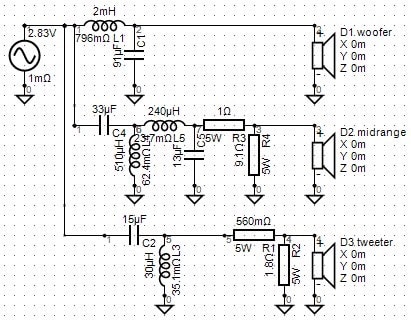

このときのネットワークを示します。

位相の整合性を見るために、Reverse nullを確認したところ、対象的な深いディップが得られました。

今回、シミュレーションによってネットワークの最適化を行ったところ、周波数特性は下図のようでした。

元々付いているネットワークと比べると、

① 再生周波数帯域は、60Hz〜20kHz(±3dB)程度で余り変わらない、

②数百Hz付近の音圧低下も変わらない、

③数千Hz近傍での音圧レベルは平坦になり、音圧低下は解消されている、

ことが分かります。

既存のネットワークに比べると、音圧特性はかなりフラットになっている印象はありますが、費用対効果を考えると躊躇してしまいます。暫くはネットワークはそのままにして、本来の音を取り戻したDS-66EXで音楽を楽しもうと思います。

<完>