20250524(土)

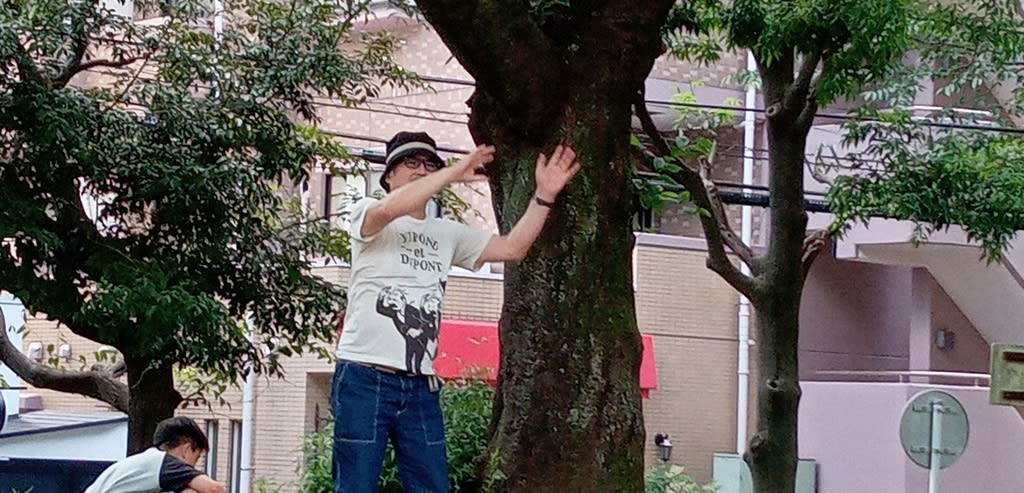

暑くもなく寒くもない絶好の散歩日和の中・・・

本日のオカタケ散歩は、東京23区内の天然の山としては最高峰(26m)である「愛宕山」に登ってきました。

14:00都営三田線の「御成門」駅A1出口集合。

御成門で降りたのは初めてです。

前日から頭の中では「リンリンランランりゅうえん~リンリンランランりゅうえん~りゅうえん行って幸せ食べ~よ~♪お・な・り・も・ん」のCMソングがリフレイン。

同行の方に言ったら「知らないよ~」と!!

もはやこれを知っているのはアラ還以上・東京近郊育ち限定なのか!?

りゅうえんのビル?

先ずはA1出口すぐ左手の二天門を見学。

国の重文・有章院霊廟

すこ~し東京タワーが見切れています。

この門の裏は東京プリンスホテルの駐車場。

そして、日比谷通りを新橋方向に歩くと・・・

じきに芝郵便局が見えてきます。

局前に珍しいポストがあります。

手紙を投函するとオルゴールを奏でるそうです。

郵便局の角を左折。

右手にいかりや長介、新田恵利も入院していた「慈恵大学病院」が見えてきます。

東京病院発祥の地の碑。

森鴎外との脚気論争で有名な髙木兼寛博士が開祖と。(論争は髙木博士の勝利)

もう少しまっすぐ進むと信号の向こうにトンネルが見えてきます。

これがもう愛宕山に穿たれた「愛宕隧道」です。

右手に有名な「出世の石段」。

インバウンドの方々大勢。

将軍家光一行がここに通りかかった際、この急階段を「馬で駆け上がった者に褒美を取らす」、ということでチャレンジした方が次々落下・死亡。

曲垣平久郎(まがきへいくろう)という侍が見事成功し、大変に取り立てられたことからその名がついたとか。

男坂は37度の急勾配。

結構足に来ますよ。

登っているときは振り向かないようにしたんですが、上から見るとかなり恐ろしい感じです。

(すぐ横にずっと緩やかな女坂あり)

山頂の愛宕神社に参詣。

そして、神社の横に本日のメイン。

「NHK放送博物館」があります。

元々は23区内最高峰の当所からラジオ放送を行っていたようです。

入場は無料。

現在は放送100年の歴史を1日で体験できる施設となっています。

「イ」の字を写していたテレビ?

かなり懐かしい感じのものがいろいろと。

冨田勲のアナログシンセサイザー!

懐かし「シルクロード」。

ドン・ガバチョ達。

ゴン太君です。

連続テレビ小説のブースが非常に興味深かった!

毎回、番宣のポストカードを作成しているようなのですが、それが一面に展示してあり圧巻。もうテレビに出なくなってしまった人含め、歴代のヒロインの可憐さ、エネルギー感に打たれます。

ヒット作のダイジェスト映像も流しております。

「鳩子の海」

♪にっぽんよ~にっぽん あいす~る~にっぽん、まだまだ~時間はあるぞ守れるぞ~どどんがどん・・・

うわぁ~懐かしい!!

体験施設等もあり、子ども連れでも半日遊べます。

帰りはエレベーター。

更に歩いて新橋方面へ。

かの虎ノ門ヒルズですかね。

田村右京太夫屋敷跡(浅野内匠頭自刃の地)

近くの新生堂にて「切腹最中」購入。

中々えぐいビジュアル。

箱までエグイ。

(味は大変結構な・・・)

オカタケ散歩常連M先輩御用達。

現役時代、仕事上の粗相があると専ら「切腹最中」持参で凌いだ、とのこと。

そして、最後、有志にて(ほとんど皆さん)サラリーマンの聖地・新橋ガード下での懇親会へ。

近況報告等々。

オカタケ師匠が本日散歩前にゲットした戦利品・石川球太「冒険手帳」(21世紀ブックス)「今高いんだ」と見せてもらいました。

これ、私が小学生の頃、一世を風靡したんです。

石川球太「おもちゃの作り方」なんてのも繰り返し読み、作りましたよ。

帰り道、ほろ酔い気分で地元「ブックスマッキー」覗いたら、何とガラスケース内に21世紀ブックス「おもちゃの作り方」9,000円にて発見\(◎o◎)/!