禅の悟りについて、「石がカーンと鳴るのを聞いて悟った」というエピソードを耳にしたことはありませんか。この言葉が、まさにそれです。

「一撃」は「カチーン」と鳴る音、「所知」は知識、頭の中の記憶にある知識を指すので、「一撃忘所知」は、「カチーン」という音を聞いて、これまで得た知識の全てを忘れた」という意味です。この言葉に「悟った」という内容はありません。それなのに、「悟り」を表す言葉とはちょっと不思議です。

どうやら、「知識を忘れるとはどういうことか」がポイントのようです。そこにこの言葉の真意、この言葉の主人公、中国唐代末期9世紀の禅僧香厳智閑(きょうげんちかん)禅師の悟りがある。

香厳禅師は博識で有名でした。師匠である潙山靈祐(いざんれいゆう)禅師(771-853年)から、「父母未生以前の一句」について、つまり、「生まれる前の自分とは何か」を問われました。特に臨済宗の禅僧は、「公案(こうあん)」と呼ばれる課題を師匠からいただいて返答します。一度で認められることもあれば、最後まで認めてもらえないこともあるようです。香厳禅師は何しろ博識の勉強家です。自分が学んだ知識を駆使して一生懸命答えました。しかし、何度答えても師は認めてくれません。教えを請うと、それでは自分の答えにならない、と不親切です。香厳禅師は自分が学んできた書を捨てて燃やし、以後何年も地道な修行をしましたがわかりません。それでも禅師は諦めず、初心に帰るつもりで師の元を離れ山に入って墓守りとして過ごします。すると、ある日、外掃除で出たゴミを捨てたとき、混ざっていた瓦礫の石が竹に当たって「カチーン」と鋭い音を立てました。香厳禅師が忽然と悟ったのはその時でした。遂に答えを得たのです。禅師はさっそく沐浴し香を焚いて遠い潙山禅師に礼拝し、師があえて答えを教えてくれなかったからこそ得られた悟りであり歓喜であると礼を言いました。「一撃忘所知」は、そのときの気持ちを偈(げ)と呼ばれる漢詩にしたときの最初の一句なのです。

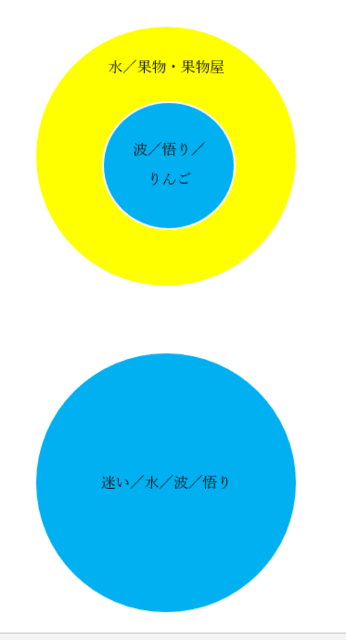

香厳禅師は、頭でっかちになって学んだ知識の全てを忘却し、ただひたすら無心に「カチーン」という音を聞きました。これは禅宗的には、自分が「カチーン」という音そのものになった、ということのようです。この体験は、悟りは日常の中にあり、見るもの聞くものの全てが自分とも一体となった仏そのものであること、また、悟りは静的なものではなく日常の仏法の実践にあることを示すそうですが、香厳禅師は、その仏法すら超越したといいます。前に書いた「萬法一如」の感慨だったとも考えられるでしょう。

しかし、俗人にとって最も興味深いのは、石が当たった音を聞けば誰でも悟れるわけでないことです。香厳禅師は、修行の途上で今一度謙虚な気持ちに戻って更に何年も修行をし直しました。師匠から出された課題を忘れることなく探求し続けました。なんと立派なことでしょう。禅師の悟りは決して偶然のものではなく、努力の積み重ねがあったからこそ得られたのです。しかも、独力で得たわけだから喜びも計り知れなかったでしょう。

ところで、「父母未生の一句」を問われたら、あなたはどう答えますか。

私は、「私は私だ」です。生まれてくる前の私も私で、生を受けて半世紀以上在るのも同じ私だからです。胎内にあっては、その一つ一つの細胞に太古から続く過去が積み重なっているでしょう。今にあっては広い空間の片隅に座し、他の存在とさまざまなものを交換する自分が在る。私自身が持つ自分という意識は時を経て変化し続けているでしょう。しかし、私を作っているのは私の意識だけでありません。「水を飲みたい」と意識してコップに手を伸ばそうとするとき、意識より先に手を伸ばす行為が始まっていると聞いたことがあります。それは通常「私だ」と意識できる以外の「私」が存在することを意味します。そうした幅広い意味での「私」は父母未生であっても存在しうるのではないでしょうか。それは、「萬法一如」に通じる「私」ではないでしょうか。このように考えると、誰でも悟りを開いた香厳禅師と変わらない存在のはずです。ただ、当然ですが、悟りを得た香厳禅師とそうでない私の間にはものすごく大きな隔たりがあります。それは、私はこの事実(!)を「所知」として認識してるだけだということです。日常的に体感して納得しているのではない、頭でっかちの知識にすぎないことです。潙山禅師は、この私の回答を決して認めてくださらないでしょう。それどころか追い払われるでしょう。「頭でっかち」の saber ではだめなんです。

「一撃忘所知」と「萬法一如」は切っても切り離せない関係ではあるまいか。つらつらそんなことを思いました。

参考文献等

『訓註禅林句集(改訂版)』柴山全慶諞 書林其中堂

『分類総覧禅語の味わい方』西部文浄著 淡交社

「男の隠れ家」2023年4月号 株式会社三栄

ちなみに、香厳禅師の偈を SAT大蔵経DB 2018 から紹介します。下線部2カ所、語録と傳燈録で字句が異なるようです。

潭州潙山靈祐禪師語録

一撃忘所知。更不假修時。動容揚古路。不墮悄然機。處處無蹤跡。聲色外威儀。諸方達道者。咸言上上機。

景徳傳燈録卷第十一

一撃忘所知 更不假修治

動容揚古路 不墮悄然機

動容揚古路不墮悄然機。此句舊本

並福邵本並無。今以通明集爲據

處處無踪迹 聲色外威儀

諸方達道者 咸言上上機