http://d.hatena.ne.jp/rina-chan/20151207 周遍寺

延元の乱の際、足利尊氏が九州から大軍を率いて戻ってくる間、今川頼貞は播磨を経て但馬へ。

1336年(建武3)5月、枚田河原で天皇方と合戦。

遠坂峠を越えて丹波国佐治山で戦い、北上して津居山城を攻略。

但馬国衆がどっちに就くか決めかねてる時だったから、短期で一気に制圧できた。

8月、比叡山に逃げた後醍醐天皇に代えて、足利尊氏が北朝の光明天皇を擁立し南北朝の端を開くと、北但馬は南朝方についた。

比叡山根本中堂領だった進美寺に国衆が集まって蜂起。

するも、今川頼貞が引き返して落城させた。

戦局不利に、後醍醐天皇は尊氏の要請を容れて京都に戻る。

の前に、新田義貞に息子を預けて再起を図るよう促し、越前へ走らせた。

尊氏は追討を命じ、金ヶ崎城攻めが始まる。

但馬の武将も駆り出されて手薄になったんで、南党は新田義貞から3男を派遣してもらい三開山城に迎え入れ、進美寺山城を奪回。

http://d.hatena.ne.jp/rina-chan/20131002 鶴城

足利方は桃井義盛を大将に任じ、1337年(建武4)6月、周りの城から攻略していくことに。

翌年5月、進美寺山城に総攻撃をしかけ、なんとか落城させた。

三開山城までは手が出せず、以後膠着状態。

1343年(康永2)12月、丹波守護代・荻野朝忠が高山寺城で反乱。

引責辞任した仁木頼章に代わって、丹波守護に任じられた山名時氏が屈服させる。

続いて但馬にも攻め入り、あっさり三開山城を攻略しちゃう。

観応の擾乱勃発。

但馬の兵力も駆り出され、手薄になるとまた南党が動き出す。

籠ってた進美寺山城を出て、それぞれの領地に城郭を構え合戦に備えたりしーの。

1351年(正平6)9月、北党の大将が楽々前城に着いて軍勢を集め、国分寺城に進んで陣固めを行う。

決戦は府中から日置にかけての一帯。

日置城は落城した。

11月になると南党勢は攻勢に転じ、北党勢力圏の南但馬へ攻め入る。

磯辺城から但馬守護・今川頼貞を追い出した。

その頃、足利尊氏は自らも南朝に帰順。

正平の統一は半年ももたず。

1352年(正平7)2月、弟をボコりに鎌倉へ出陣した尊氏を新田義興が、京の義詮を楠木正儀が追い出し、北朝方の上皇&親王を拉致ってケンカ再開。

も、翌月すぐに奪い返された。

1353年(正平8)6月、高師直が嫌いで弟についた山名時氏は南朝方に残って京に攻め上がり、義詮は後光厳天皇を連れて美濃国児島へ逃げる。

7月、播磨から赤松則祐が攻め上がり挟撃された南朝軍敗退。

http://d.hatena.ne.jp/rina-chan/20130909 三方古城

山名時氏はもっかい京都進攻する兵を集めに、石塔頼房を但馬へ派遣。

南但馬の宿南城に入り、北党勢切り崩し大作戦を行う。

伯耆を出発した山名時氏は、但馬で軍勢を増やし丹波へ。

高見城下を通ったけど、丹波守護・仁木頼章はビビって息をひそめてた。

京から尊氏を追い出すも、また取り返される。

1356年(正平11)、尊氏は但馬の山名時氏派掃討作戦を展開。

まず、因幡にいる時氏との連絡を断つのに春来城を攻める。

裏切り者筆頭の宿南城を落とし、海岸部から南但馬へ通じる道を抑えるのに八代城&木崎正法寺を攻略。

大坪城、有子山城とボコったとこで、南党軍が水生山城から戦いを挑んできた。

激戦を制した北党勢は、続いて奈佐城も落とす。

南但馬に戻って、土田城、三方古城&大杉城、竹田城など落城させ、三開山城へ。

7ヶ月かかって落城させた。

http://d.hatena.ne.jp/rina-chan/20180101 新宮城

http://d.hatena.ne.jp/rina-chan/20161101 菩提寺城

http://d.hatena.ne.jp/rina-chan/20161030 鞍掛城

http://d.hatena.ne.jp/rina-chan/20161128 高田城

伯耆で健在の山名時氏は、1361年(正平16)7月、美作へ攻め入り守護・赤松貞範を追い出す。

翌年6月、播磨へ進出しようとするも、但馬守護が立て籠もる城を落としてないから反対の声があがり。

生野越えした先は赤松軍が城を築いて備えてるし、元丹波守護代だった小林くんは丹波からGOしようとした。

そこには丹波守護・仁木義尹たち幕府軍が待ち構えてて失敗。

もう潮時やなってことで1363年(正平18)、実力で切り従えた国々の守護職を要望して将軍家に帰順した。

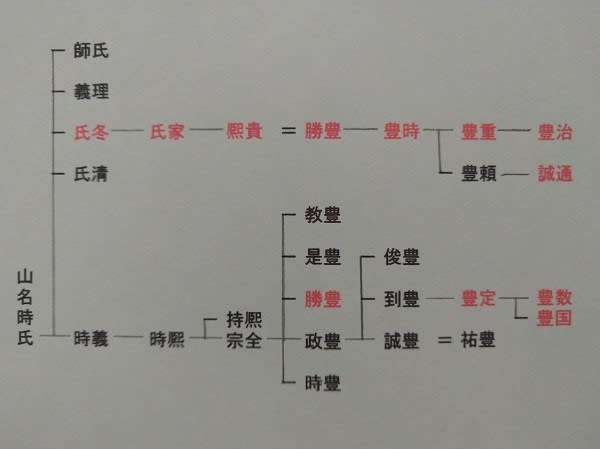

1363年(正平18年)9月、山名時氏は将軍家へ帰参。

時氏…丹波・伯耆

1師義…丹後

2義理…美作

3氏冬→氏家…因幡

4氏清…なし

5時義…なし

1371年(応安4)2月、時氏死去。

1師義…丹後・伯耆・但馬

2義理…美作

3→氏家…因幡

4氏清…丹波

5時義…なし

1376年(永和2)3月、師義死去。

幼い満幸の中継ぎに時義が。

1→満幸…丹後・出雲

2義理…美作・紀伊

3→氏家…因幡

4氏清…丹波・和泉

5時義…伯耆・但馬・備後・隠岐

1390(康応2)5月、時義死去。

1/6(11ヶ国)の守護職をもつ山名氏の勢力を削ぐため、足利3義満は不満をブリブリ抱えた氏清&満幸を利用。

言いがかりをつけて後継者を討つよう命じた。

妙楽寺に立て籠もった時熙&氏幸を、九日市城を陣城にして攻略。

1→満幸…丹後、出雲、伯耆、隠岐

2義理…美作、紀伊

3氏家…因幡

4氏清…丹波、和泉、但馬

5時義→時熙…なし

1391年(明徳2)、1年も経たないうちに時熙を許した将軍と、氏清&満幸は対立。

内野の合戦で、氏清は二条大宮で戦死、満幸は斬首に。

将軍の罠にはまり、山名氏は内乱でまた力を削がれた。

1→氏幸…伯耆

3→氏家…因幡

5→時熙…但馬

明徳の乱を境に、垣屋氏が山名被官衆筆頭になる。

周防・長門守護だった大内氏は、石見・豊前・和泉・紀伊と所領が増えると調子に乗り、将軍に目をつけられる。

1399年(応永6)、やられる前にやっちゃうことに。

氏清の子・時清が便乗挙兵したけど時熙が平定し、堺の合戦にも参陣した。

応永の乱を境に、太田垣氏が山名被官衆NO.2に。

時煕の子・宗全の時に応仁の乱勃発。

1568年(永禄11)冬、織田信長は将軍と上洛。

武田信高を取り込んで因幡制圧を目指す毛利元就は、邪魔する但馬山名氏の制圧を信長に依頼。

1569年(永禄12)8月、秀吉&坂井政尚が派遣され、生野銀山を制圧、鶴城&鶴が峰城を除く主要18城が2週間余りで落とされた。

太田垣・垣屋・八木氏らは反抗。

1573年(元亀4)、信長は将軍を追放。

1575年(天正3)10/15、轟城・垣屋豊続は但馬で織田与党となって尼子氏を支援してた田結庄是義が留守をした隙に鶴城を攻め、自害に追い込む。(野田合戦)

10月、織田方から離反した赤井直正が、毛利氏の因幡侵攻と呼応して但馬に侵攻し竹田城を占拠。

太田垣朝延は建屋城に退去。

続いて攻撃された有子山城・山名祐豊と共に、信長に泣きつく。

11月、明智光秀が黒井城を包囲したんで、直正帰宅。

但馬は織田方優勢に。

1577年(天正5)、播磨入りして人質を取り、あっさり平定した秀吉は弟・秀長を但馬へ侵攻させる。

11/1、真弓峠から朝来に入って生野銀山を抑え、岩州城&竹田城・太田垣輝延を落し。

続いて養父に攻め入り、八木城・八木豊信、三方城・三方左馬介、朝倉城・朝倉大炊、坂本城・橋本兵庫、宿南城・宿南右京も降参させ。

七美郡(村岡町)へ。

小代城山城・田公綱典は因幡へ逃げたけど、小代一揆勢が抵抗し藤堂高虎は敗走。

11/25、秀吉から朝来&養父から北は攻め入るなと手紙が届き、青木一矩を北但馬に派遣して帰属を勧めた。

山名氏政や国衆たちが次々と参向し、翌年(天正6)2月頃までに全域が従った。

9月、反旗を翻した三木城・別所長治攻略に参陣。

https://blog.goo.ne.jp/rina-go/e/ffade897fa4ba0a1f434f2f6986e1d98 栗住野城

有岡城・荒木村重も反旗を翻した1579年(天正7)、赤井直正らが朝来郡境を狙う。

5月、夜久野高原を越えて丹波へ侵攻した秀長は、福知山城や綾部城など何鹿2郡の諸城を1週間で落とし。

8月、吉川元春が海路から轟城・垣屋豊続に進軍。

9月、南条元続が宇喜多直家と示し合わせて毛利から離反したため撤退。

1580年(天正8)5/16、播磨を平定した秀吉は因幡へ。

背後を攻められないよう、弟・秀長が有子山城・山名祐豊を攻略。

5月、但馬で毛利方の先鋒となってる垣屋豊続を水生城で攻略。

6月、芦屋城・塩冶高清も攻略。

1581年(天正9)6月、秀吉が第2次鳥取攻めに向かう際、杉原次右衛門を小代に派遣して討伐に当たらせ攻略。

https://blog.goo.ne.jp/rina-go/e/eab66d789602de722f1a15c19b4eb80d 寺山城

1479年(文明11)春、因幡一国をほぼ治めるまでに強大になってた私部城・毛利貞元は、若桜鬼ヶ城・矢部定利ら国人衆を束ね、因幡守護・山名豊時に対して反乱を起こした。(第1次毛利次郎の乱)

蜂起から半年程度は優位に戦いを進めてたけど。

赤松政則が将軍・足利義尚に出仕を止められたチャンスに、惣領・山名政豊が但馬へ下国。

鎮圧に向かい、翌年(文明12)春頃には終息した。

因幡毛利氏は永享年間から幕府奉公衆を代々務めた家柄で、貞元も奉公衆を務めてたんで助命され。

1487年(長享1)12月、蔭涼軒主・亀泉集証の働きかけで正式赦免。

されると翌年(長享2)、赤松氏支援の下、新守護・山名政実を擁してまた反乱を起こす。(第2次毛利次郎の乱)

も、戦況は豊時の優勢で推移。

9/5、矢部氏一族の北川氏の離反もあり、徳丸河原合戦で敗北。

11月には豊時の軍勢に攻め込まれ、毛利貞元は私部城で自刃した。

若狭鬼ヶ城に逃れた山名政実、矢部定利も包囲されて自刃。

http://d.hatena.ne.jp/rina-chan/20160819 布施天神山城

子供がないまま急死した豊治の跡を継いだ誠通。

家臣に反対する勢力があったんで、総領・誠豊に支援してくれたら旗下に属すと頼んで可能となった。

が、信頼関係は瓦解し、1526年(大永6)には但馬から攻め入られ、上野坂表で戦火を交えるに至る。

1528年(大永8)2/14、誠豊死去。

後継の祐豊は対立を静めてたけど、1541年(天文10)6月に再開。

但馬から攻め入られ、岩井表で合戦。

1542年(天文11)頃、尼子晴久と同盟を結び。

1545年(天文14)、出城として鳥取城&新山城を築く。

1548年(天文17)、八上口に出兵して城内が手薄の時、隙を窺ってた但馬山名氏が攻め寄せ、誠通は討死。(申の年崩れ)

後継がBabyちゃんしかなかったため、総領・祐豊は弟・豊定を城主にし、田公豊高を添えた。

宗鏡寺の住職だった弟を還俗させて三上豊範と名乗らせ、道竹城に入れる。

武田高信が安芸毛利氏や三上豊範と結んだりして、因幡一帯に勢力を拡げだす。

1563年(永禄6)4月、因幡守護・山名豊数は鳥取城を攻めたけど、お仕置き失敗。(湯所合戦)

1564年(永禄7)、高信は誠通の遺児を殺す。

9/1、総領・祐豊は徳吉城に入り鳥取城を攻めるも、決定打を与えられず。

1569年(永禄12)6月、祐豊の協力を得てお家再興を目指す尼子勝久&山中幸盛は出雲へ。

大友氏と挟撃して毛利の属城を次々と陥れた。

8月、毛利元就は信長に但馬攻めを依頼。

出雲からも尼子氏を追い出す。

若狭鬼ヶ城・矢部氏は与して、11月、鳥取城・武田高信を攻撃した。

1571年(元亀2)、武田高信は芦屋城・塩冶高清を攻めたけど大敗。

1572年(元亀3)、山名豊国を助けた山中鹿之介との戦いでも大敗し、鵯尾城へ退いた。

1573年(天正1)10月、尼子氏に協力した山名氏をボコるため、毛利氏は因幡に侵攻。

早々に降伏したんで12月に帰宅すると、陰で信長の支援を受ける尼子氏が因幡入りし大半を攻略。

尼子氏に大きな顔をされるのが嫌で、山名豊国は毛利方に寝返る。

1575年(天正3)9/2、毛利氏は鳥取城に入り、翌日から尼子勢が籠城する私部城&若狭鬼ヶ城に攻めかかった。

翌年(天正4)2月、宮吉城・田公新右衛門を落とされ。

5月初め頃、尼子勝久は京都へ逃亡。

因幡国は毛利氏の勢力圏に入った。

播磨を平定した秀吉は、因幡へ。

1580年(天正8)6/9、羽柴秀長が鹿野城を1日で攻略し、毛利輝元が取ってた人質を解放。

鳥取城を包囲してた秀吉が、山名豊国に娘の命と引き換えに降伏を迫り、7月に開城。

したけど、家臣の森下道誉&中村春続は反抗し、豊国を追い出して毛利氏に支援を要請。

派遣された吉川経家は1581年(天正9)3/18に入城するとすぐ、丸山城を築かせて兵糧攻め対策を施す。

秀吉は事前に米を買占め&百姓たちを襲って城に逃げ込ませ食い扶持を増やしてから、2回戦に出陣。

7/12、丸山城を包囲。

鳥取城を囲む12kmの包囲網を築いた。

食糧は早々に尽き、10/25、吉川経家の切腹で降伏となった。