問26 健常な成人の血液中にみられる細胞のうち、核が無いのはどれか。

1.単球

2.好中球

3.赤血球

4.リンパ球

◆赤血球

赤血球に核がないのは哺乳類だけである。

核を無くすことで内容積が増え、赤血球が円盤状の形を形成することで酸素運搬能力を高めることができる。

また赤血球はミトコンドリアを持たないので、エネルギーはグルコースの解糖系による。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問26 健常な成人の血液中にみられる細胞のうち、核が無いのはどれか。

1. 単球

2. 好中球

3. 赤血球

4. リンパ球

<チェックボタン>

赤レベル :血球についての知識が乏しい。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :赤血球の特徴を理解している。

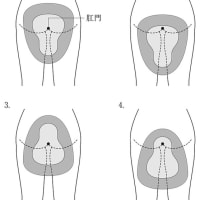

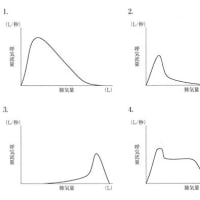

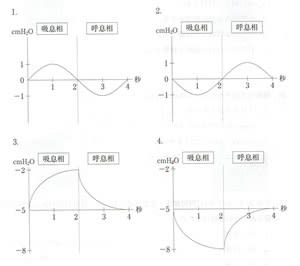

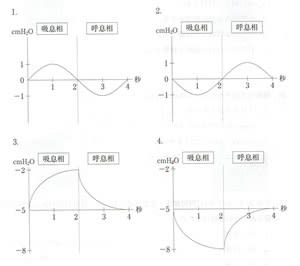

問27 自発呼吸時の胸腔内圧を示す曲線はどれか。

1.

胸腔内は常に陰圧が保たれているので、吸息相が陽圧なのはあり得ない。

2.

陰圧の吸息相から呼息相が陽圧なることはない。

3.

呼息相が陽圧なのはあり得ない。

4.

吸息相では、横隔膜の収縮により胸腔内圧が陰圧となる。

呼息相では、胸腔内圧の陰圧が徐々に0に近づくことで、肺胞がしぼむことになる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問27 自発呼吸時の胸腔内圧を示す曲線はどれか。

1.

2.

3.

4.

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :吸息相と呼息相の区別が分からない。

青レベル :吸息相と呼息相の胸腔内圧について理解している。

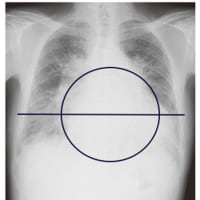

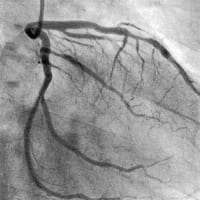

問28 急性大動脈解離について正しいのはどれか。

1.大動脈壁の外膜が解離する。

大動脈は、内側から内膜、中膜、外膜の3層構造となっている。

大動脈解離では、中膜に裂け目ができることで、大動脈壁の内部に新たな血流が生じる。

2.診断には造影剤を用いないCT検査を行う。

大動脈解離では、中膜の中に流れ込んだ血流を確認するために、造影剤を用いたCT検査を行う。

なお造影剤を用いない単純CTも診断には必要であり、単純CTでは内側における石灰化による偽腔を認めることができる。

造影した後のCTでは、閉塞した偽腔内部は造影されない。

3.スタンフォード分類B型では緊急手術を要する。

上行大動脈に解離が及ぶA型は、開胸による緊急手術となる。

上行大動脈に解離がないB型(解離が弓部大動脈から下行大動脈)は、内科的な治療が行われる。

4.若年者ではマルファン症候群の患者にみられることが多い。

マルファン症候群は、結合組織が弱くなる遺伝性の疾患であり、大動脈の中膜が先天的に弱い。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問28 急性大動脈解離について正しいのはどれか。

1. 大動脈壁の外膜が解離する。

2. 診断には造影剤を用いないCT検査を行う。

3. スタンフォード分類B型では緊急手術を要する。

4. 若年者ではマルファン症候群の患者にみられることが多い。

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :急性大動脈解離についてさらに詳しく学びたいと思う。

青レベル :急性大動脈解離について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

急性大動脈解離で認められるものである。

(正)対麻痺

(正)意識消失

(正)尿量減少

(正)上肢血圧の左右差

問29 平成24年度(2012年度)における社会保障給付費の内訳で多い順に並んでいるのはどれか。

1.年金 > 医療 > 福祉その他

2.年金 > 福祉その他 > 医療

3.医療 > 年金 > 福祉その他

4.医療 > 福祉その他 > 年金

◆社会保障給付費(2016年度)

年金:56.7兆円(47.9%)

医療:37.9兆円(32.0%)

福祉その他:23.7兆円(20.0%)

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問29 平成24年度(2012年度)における社会保障給付費の内訳で多い順に並んでいるのはどれか。

1. 年金 > 医療 > 福祉その他

2. 年金 > 福祉その他 > 医療

3. 医療 > 年金 > 福祉その他

4. 医療 > 福祉その他 > 年金

<チェックボタン>

赤レベル :社会保障給付費がよく分からない。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :年金の占める割合が多いことを知っている。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(誤)国民医療費は、この10年間で3倍に増加した。

(正)国民医療費は、平成17年で約30兆円、平成27年で約42兆円である。

問30 法律とその内容の組合せで正しいのはどれか。

1.児童福祉法----------受胎調節の実地指導

受胎調節の実地指導は、母子保護法である。

児童福祉法では、育成医療、児童相談所、保育所などを定めている。

2.地域保健法----------市町村保健センターの設置

地域保健法では、保健所と市町村保健センターの設置を定めている。

3.健康増進法----------医療安全支援センターの設置

医療安全支援センターの設置は、医療法である。

健康増進法では、国民健康・栄養調査、特定給食施設における栄養管理、受動喫煙の防止などを定めている。

4.学校保健安全法------特定給食施設における栄養管理

特定給食施設は、健康増進法により「特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と位置づけている。

学校保健安全法は、学校における健康の保持増進を図るための法律である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問30 法律とその内容の組合せで正しいのはどれか。

1. 児童福祉法----------受胎調節の実地指導

2. 地域保健法----------市町村保健センターの設置

3. 健康増進法----------医療安全支援センターの設置

4. 学校保健安全法----------特定給食施設における栄養管理

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :解答が入れ替わると対応できなくなる。

青レベル :市町村保健センターについて理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(誤)医療計画の策定は、市町村保健センターの業務である。

(正)健康教室の開催は、市町村保健センターの業務である。

問 31 排泄行動が自立している入院中の男性高齢者が、夜間の排尿について「夜は何度もトイレに行きたくなります。そのたびにトイレまで歩くのは疲れます」と訴えている。

この患者の看護で適切なのはどれか。

1.おむつの使用

おむつは、排泄行動が自立しているので不必要である。

2.夜間の尿器の使用

何度もトイレまで歩くのが疲れると訴えているので、尿器を使用する。

3.就寝前の水分摂取の制限

極端な水分制限は不適切である。

4.膀胱留置カテーテルの挿入

排泄行動が自立しているので不必要である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問 31 排泄行動が自立している入院中の男性高齢者が、夜間の排尿について「夜は何度もトイレに行きたくなります。そのたびにトイレまで歩くのは疲れます」と訴えている。

この患者の看護で適切なのはどれか。

1. おむつの使用

2. 夜間の尿器の使用

3. 就寝前の水分摂取の制限

4. 膀胱留置カテーテルの挿入

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :尿器の使用について理解している。

問32 良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。

1.リスボン宣言

リスボン宣言では、良質の医療を受ける権利、選択の自由の権利、自己決定の権利などを宣言している。

2.ヘルシンキ宣言

ヘルシンキ宣言は、医学的研究の倫理的原則である。

被験者に対する倫理的配慮、秘密保持、インフォームド・コンセントなどが含まれている。

3.ジュネーブ宣言

ジュネーブ宣言は、医師の倫理に関する理念である。

守秘義務が含まれている。

4.ニュルンベルク綱領

ニュルンベルク綱領は、医学的研究の被験者の意思と自由を保護するための10項目の原則である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問32 良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。

1. リスボン宣言

2. ヘルシンキ宣言

3. ジュネーブ宣言

4. ニュルンベルク綱領

<チェックボタン>

赤レベル :問題文の宣言・綱領を理解していない。

黄レベル :宣言・綱領が入れ替わると区別できなくなる。

青レベル :問題文の宣言・綱領について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

リスボン宣言における患者の権利である。

(正)苦痛を緩和される権利

(正)他の医師の意見を求める権利

(正)医学研究に参加することを拒絶する権利

(正)自分に代わって情報を受ける人を選択する権利

(正)医療における選択の自由

(正)良質な医療を受ける権利

(正)自己の秘密を保持する権利

(正)意識のない患者に対する医療における手続き

(正)健康教育を受ける権利

(正)良質の医療を受ける権利

(正)宗教的支援を受ける権利

問33 看護における問題解決過程で誤っているのはどれか。

1.多面的な情報を分析する。

クリティカルシンキングにおける状況の分析は、一面的な情報ではなく客観性が必要となる。

2.看護問題の優先順位は変化する。

問題の原因となる状況が変化すると、優先順位も変化する。

3.家族を含めた看護計画を立てる。

家族による看護問題も当然含まれる。

4.看護問題は疾患によって確定される。

看護上の問題は疾患によって確定されるものではない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問33 看護における問題解決過程で誤っているのはどれか。

1. 多面的な情報を分析する。

2. 看護問題の優先順位は変化する。

3. 家族を含めた看護計画を立てる。

4. 看護問題は疾患によって確定される。

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :看護における問題解決過程についてさらに詳しく学びたいと思う。

青レベル :看護における問題解決過程を理解している。

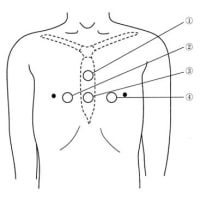

問34 検査に用いる器具を示す。

ウェーバー試験に用いるのはどれか。

1.①音叉

ウェーバー試験は、聴覚試験である。

音叉を鳴らして患者の頭部正中に当てることで、左右の聴覚障害の差を調べる。

聞こえ方によって、伝音性難聴と音感性難聴を識別できる。

2.②打診器(テーラーハンマー)

打診器は、様々な深部腱反射に打腱器として用いられる。

膝蓋腱反射では、膝頭の真下をたたくことで脚気や錐体路障害の検査を行う。

ギャラン・バレー症候群では、全身の深部腱反射が消失する。

3.③眼底鏡

瞳孔を通して眼底(網膜)を観察する器具である。

眼底は、血管が直接観察できる唯一の場所である。

動脈の高血圧性変化、動脈硬化変化の程度を調べることができる。

4.④知覚計(ルーレット式)

痛覚計であり、歯車を回転させることで皮膚に連続的な刺激を与え、麻酔薬投与後の患者の痛みに関する感受性を測定する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問34 検査に用いる器具を示す。

ウェーバー試験に用いるのはどれか。

1. ①

2. ②

3. ③

4. ④

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :ウェーバー試験を理解している。

問35 患者と看護師が面談をする際、両者の信頼関係を構築するための看護師の行動で最も適切なのはどれか。

1.患者の正面に座る。

患者の正面に座ると、視線を合わせるので、緊張感が高めてしまう。

カウンセリングでは、直角法(お互いにとっては45度)を使用する。

2.メモを取ることに集中する。

メモを取ることに集中すると、一方的な聴取となってしまう。

患者の非言語的表現を読み取ることができない。

3.患者と視線の高さを合わせる。

座位の患者に対して立位で接すると、威圧的な印象を受ける。

視線の高さを合わせることで、対等の関係を築くことができる。

4.事前に用意した文章を読み上げる。

文章を読み上げるだけでは、話が一方的であり、相互のコミニュケーションを築くことができない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問35 患者と看護師が面談をする際、両者の信頼関係を構築するための看護師の行動で最も適切なのはどれか。

1. 患者の正面に座る。

2. メモを取ることに集中する。

3. 患者と視線の高さを合わせる。

4. 事前に用意した文章を読み上げる。

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :看護師の行動を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

医療面接を行う上での医師の心がけである。

(正)丁寧語や敬語を用いる。

(正)患者と視線を合わせる。

(正)患者の表情や体の動きに注意する。

(正)患者の声の調子や抑揚、アクセントに注意する。

(誤)質問することにできるだけ多くの時間を使う。

問36 成人に経鼻経管栄養法を行う際の胃管を挿入する方法で適切なのはどれか。

1.体位は仰臥位とする。

体位は、座位かファウラー位とする。

2.管が咽頭に達したら頸部を後屈する。

挿入では、頭部を挙上し、下顎を引く(頸部は前屈)と咽頭蓋が閉じやすい。

3.咳嗽が生じた場合は直ちに抜去する。

胃管の挿入時に抵抗を感じたり、咳反射がおこると誤挿入の可能性がある。

4.嚥下運動よりも速い速度で挿入する。

嚥下運動に合わせたタイミングで挿入する。

呼吸をしている時には咽頭蓋が開いているので、誤って気管に挿入しないためには、唾液を飲み込んでもらい咽頭蓋を閉じるようにする。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問36 成人に経鼻経管栄養法を行う際の胃管を挿入する方法で適切なのはどれか。

1. 体位は仰臥位とする。

2. 管が咽頭に達したら頸部を後屈する。

3. 咳嗽が生じた場合は直ちに抜去する。

4. 嚥下運動よりも速い速度で挿入する。

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :解答が入れ替わると対応できなくなる。

青レベル :胃管を挿入する方法を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

経鼻胃管を挿入する際に正しいのはどれか。

(正)挿入時に患者の頸部を前屈する。

(正)噴門を通過するときには抵抗を感じない。

(正)成人男性では鼻孔から50cmの深さまで挿入する。

(正)チューブ先端の位置を腹部エックス線写真で確認する。

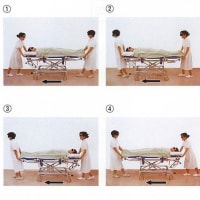

問37 ボディメカニクスを活用して、看護師が患者を仰臥位から側臥位に体位変換する方法で正しいのはどれか。

1.患者の支持基底面を狭くする。

患者が腕を組み、膝を曲げると、支持基底面が狭くなる。

2.患者の重心を看護師から離す。

重心が離れると、看護師は腕を伸ばすことになるので、患者を無理に引っ張ることになる。

余分な力を使うので看護師の腰に負担がかかる。

3.患者の膝を伸展したままにする。

膝を伸展したままでは、支持基底面が広くなる。

4.患者の体幹を肩から回転させる。

最初に患者の腰を回転させてから、患者の肩を起こす。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問37 看護師が患者を仰臥位から側臥位に体位変換する方法で正しいのはどれか。

1. 患者の支持基底面を狭くする。

2. 患者の重心を看護師から離す。

3. 患者の膝を伸展したままにする。

4. 患者の体幹を肩から回転させる。

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :ボディメカニクスの活用を理解している。

問38 入浴の際に血圧が低下しやすい状況はどれか。

1.浴槽に入る前に湯を身体にかけたとき

脱衣では寒冷によって血管が収縮している。

血管は、掛け湯程度では急激に拡張しない。

2.浴槽の湯に肩まで浸かったとき

湯浴の温度で血管が徐々に拡張するが、座位なので影響を受けにくい。

また、水圧によって静脈循環は増大する。

3.浴槽から出たとき

座位から急に立ち上がることで、起立性低血圧が起こる。

入浴により副交感神経が優位となっているので、血圧を上昇させる反応が遅れる。

4.浴室から脱衣所に移動したとき

すでに血圧が低下している。

脱衣所の方が浴室よりも温度が低いので、血圧は回復する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問38 入浴の際に血圧が低下しやすい状況はどれか。

1. 浴槽に入る前に湯を身体にかけたとき

2. 浴槽の湯に肩まで浸かったとき

3. 浴槽から出たとき

4. 浴室から脱衣所に移動したとき

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :血圧の変化について理解している。

問39 輸血後、数日から数週間経過してから出現する副作用(有害事象)はどれか。

1.溶血性反応

溶血性反応は、輸血後24時間以内に起こる。

患者が持っている抗体と輸血された赤血球の膜上の抗原が反応(AOB不適合)するために、輸血された赤血球の膜が破壊される。

2.末梢血管収縮反応

通常の輸血では、末梢血管収縮はみられない。

むしろ体液が過剰となるので、血液循環量が増える。

低温の血液を大量かつ急速に輸血すると低体温症となることがある。

3.アナフィラキシー反応

アナフィラキシー反応は、数mLの輸血で起こる。

呼吸障害、循環器障害、ショックなど全身性の反応がみられる。

4.輸血後移植片対宿主病〈PT-GVHD〉

輸血後から2〜3週間して起こる。

移植されたリンパ球が移植を受けた人の細胞を攻撃することで起きる。

発熱、発疹、水様下痢、肝機能障害、感染症などの症状が出現する。

◆輸血による溶血性副作用

溶血性副作用には、輸血後24時間以内に発症する急性溶血性副作用と24時間以降に発症する遅発性溶血性副作用がある。

遅発性溶血性副作用では、最初の輸血で感作されたIgGが、二度目以降の輸血による抗原の刺激で輸血後数日から数週間で上昇することで輸血赤血球を破壊する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問39 輸血後、数日から数週間経過してから出現する副作用(有害事象)はどれか。

1. 溶血性反応

2. 末梢血管収縮反応

3. アナフィラキシー反応

4. 輸血後移植片対宿主病〈PT-GVHD〉

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :輸血後移植片対宿主病についてさらに学びたいと思う。

青レベル :輸血後移植片対宿主病を理解している。

問40 上部消化管内視鏡検査について適切なのはどれか。

1.2時間前から絶飲食とする。

前日の夕食後から絶食とする。

検査当日は、ジュースや牛乳は避けるが、飲水はできる。

2.前投薬には筋弛緩薬を用いる。

前投薬では、胃の運動を抑制する抗コリン薬、鎮静剤などを投与する。

3.体位は左側臥位とする。

上部消化管内視鏡検査も下部消化管内視鏡検査も左側臥位を基本とする。

上部消化管内視鏡検査では、左側臥位の方が幽門への挿入が容易となる。

4.終了直後から飲食は可能である。

咽頭麻酔(キシロカイン)の影響で誤嚥を避けるために、検査後1時間は飲食を避ける。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問40 上部消化管内視鏡検査について適切なのはどれか。

1. 2時間前から絶飲食とする。

2. 前投薬には筋弛緩薬を用いる。

3. 体位は左側臥位とする。

4. 終了直後から飲食は可能である。

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :上部消化管内視鏡検査をさらに詳しく学びたいと思う。

青レベル :上部消化管内視鏡検査の概略を理解している。

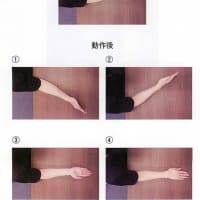

問41 全身麻酔下で食道再建術を受ける患者への術前オリエンテーションで適切なのはどれか。

1.「口から息を吸って鼻から吐く練習をしてください」

呼吸は、鼻から息を吸って口から吐く。

術後は呼吸が浅くなりがちなので、しっかり吐き出すことで吸気が楽になることを理解させる。

2.「手術の直前に下剤を飲んでもらいます」

排便を促すために、前日の夜に下剤を内服する。

3.「手術中はコンタクトレンズをつけたままで良いです」

手術中は、めがね、コンタクトレンズを外す。

電気メスを使用する場合は、指輪やピアスなどの金属類も外す。

4.「麻酔の際は喉に呼吸用の管を入れます」

全身麻酔では呼吸が抑制されるので、人工呼吸が必要となり気管内挿管を行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問41 全身麻酔下で食道再建術を受ける患者への術前オリエンテーションで適切なのはどれか。

1. 「口から息を吸って鼻から吐く練習をしてください」

2. 「手術の直前に下剤を飲んでもらいます」

3. 「手術中はコンタクトレンズをつけたままで良いです」

4. 「麻酔の際は喉に呼吸用の管を入れます」

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :気管挿管における患者への説明について理解している。

問42 生活習慣が発症に関連している疾患はどれか。

1.肺気腫

肺気腫の原因は、喫煙である。

2.1型糖尿病

1型糖尿病の原因は不明であるが、自己免疫が関係している。

生活習慣が発症に関連するのは、2型糖尿病である。

3.肥大型心筋症

肥大型心筋症では、心臓の肥大が起こる。

一部に遺伝子の変異が認められるが、原因は不明の指定難病である。

4.重症筋無力症

重症筋無力症では、筋肉表面に存在するアセチルコリン受容体を破壊する抗体が存在するために筋収縮が起こりにくくなる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問42 生活習慣が発症に関連している疾患はどれか。

1. 肺気腫

2. 1型糖尿病

3. 肥大型心筋症

4. 重症筋無力症

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :肺気腫の原因について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)喫煙は慢性肺気腫のリスク要因である。

問43 難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく医療費助成の対象となる疾患はどれか。

1.中皮腫

2.C型肝炎

3.慢性腎不全

4.再生不良性貧血

◆指定難病

難病とは、医学的に明確に定義された疾患の名称ではない。

原因が不明で、慢性に経過して、治療法がないものであるという観点で判断すれば解答できるはずである。

平成30年4月の時点で、指定難病の数は331となった。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問43 難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく医療費助成の対象となる疾患はどれか。

1. 中皮腫

2. C型肝炎

3. 慢性腎不全

4. 再生不良性貧血

<チェックボタン>

赤レベル :難病法についてよく理解していない。

黄レベル :難病を区別できない。

青レベル :難病を区別できる。

問44 慢性疾患の患者に対する自己管理の支援で最も適切なのはどれか。

1.患者自身の失敗体験をもとに指導する。

失敗体験よりも成功体験を重要視する。

2.病気に関する広範囲な知識を提供する。

広範囲な知識ではなく、自己管理に有用な知識を提供する。

3.症状に慣れる方法を身につけるように促す。

症状に慣れるのは我慢を強いることになる。

症状をコントロールできる方法を身につけることが大切である。

4.自分の身体徴候を把握するように指導する。

悪化する兆候を早期に発見したり、薬物療法における身体状態の変化をしることは重要である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問44 慢性疾患の患者に対する自己管理の支援で最も適切なのはどれか。

1. 患者自身の失敗体験をもとに指導する。

2. 病気に関する広範囲な知識を提供する。

3. 症状に慣れる方法を身につけるように促す。

4. 自分の身体徴候を把握するように指導する。

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :自己管理の支援について理解している。

問45 Aさん(56歳、男性)は、化学療法後の血液検査にて好中球数300/mm3であった。

Aさんの状態で正しいのはどれか。

1.入浴を控える必要がある。

皮膚が不潔にならないように入浴を行う。

2.日和見感染症のリスクが高い。

好中球数500/mm3以下になると、口腔内や消化管に存在する内在性微生物から感染症を引き起こすことがある。

3.口腔ケアには歯間ブラシを用いる必要がある。

口腔ケアは必要であるが、口の粘膜を傷つけないように行う。

4.化学療法の開始前と比ベリンパ球数は増加している。

好中球数の基準値は2000/mm3以上である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問45 Aさん(56歳、男性)は、化学療法後の血液検査にて好中球数300/mm3であった。

Aさんの状態で正しいのはどれか。

1. 入浴を控える必要がある。

2. 日和見感染症のリスクが高い。

3. 口腔ケアには歯間ブラシを用いる必要がある。

4. 化学療法の開始前と比ベリンパ球数は増加している。

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :好中球数が低下した場合のリスクが分からない。

青レベル :抗癌薬の副作用(有害事象)を理解している。

問46 Aさん(35歳、男性)。身長175cm、体重74kgである。1か月前から腰痛と右下肢のしびれが続くため受診した。腰椎椎間板ヘルニアと診断され、保存的療法で経過をみることになった。

Aさんへの生活指導として過切なのはどれか。

1.「体重を減らしましょう」

保存的療法では、日常生活における姿勢や動作を指導する。

体重はこれ以上増加しないように心がける程度で、むしろ筋肉を強化する方が有効である。

2.「痛いときは冷罨法が効果的です」

炎症によって痛みが増強されているわけではないので、冷罨法は必要ない。

腰椎部分の筋肉の緊張をほぐし、血流を促すためには温罨法の方が適している。

3.「前かがみの姿勢を控えましょう」

椎間板が脊柱後方の神経を圧迫しているので、前かがみの姿勢は避ける。

特に物を持ち上げる際には、腰を落として自分の方へ引き寄せて、腰を捻らないようにする。

4.「腰の下に枕を入れて寝ると良いですよ」

背を反らすと神経の圧迫が強くなるので不適切である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問46 Aさん(35歳、男性)。身長175cm、体重74kgである。1か月前から腰痛と右下肢のしびれが続くため受診した。腰椎椎間板ヘルニアと診断され、保存的療法で経過をみることになった。

Aさんへの生活指導として過切なのはどれか。

1.「体重を減らしましょう」

2. 「痛いときは冷罨法が効果的です」

3. 「前かがみの姿勢を控えましょう」

4. 「腰の下に枕を入れて寝ると良いですよ」

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :腰椎椎間板ヘルニアの保存的療法について理解している。

問47 老年期の心理社会的葛藤を「統合」対「絶望」と表現した人物はどれか。

1.ペック,R.C.

老年期を「引退の危機」「身体的健康の危機」「死の危機」の3つに分類した。

2.バトラー,R.N.

バトラーは、エイジズムを「年をとっているという理由で高齢者たちを組織的に一つの型にはめ差別すること」と規定した。

3.エリクソン,E.H.

エリクソンは、人生の経過を8つの発達段階に分けて論じた。

乳児期:「基本的信頼」対「不信」

幼児期前期:「自律性」対「羞恥心」

幼児期後期:「積極性」対「罪悪感」

児童期:「勤勉性」対「劣等感」

思春期:「アイデンティティの同一」対「アイデンティティの拡散」

成人期:「親密」対「孤立」

壮年期:「世代性」対「停滞性」

老年期:「統合性」対「絶望」

4.ハヴィガースト,R.J.

ハヴィガースは老年期の課題を論じた。

*体力や健康の衰えに適応すること

*引退と収入の減少に適応すること

*配偶者の死に適応すること

*同年代の人びとと親密な関係を結ぶこと

*社会的・市民的義務を果たすこと

*身体的に満足でききる生活環境を確立すること

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問47 老年期の心理社会的葛藤を「統合」対「絶望」と表現した人物はどれか。

1. ペック,R

2. バトラー,R.N.

3. エリクソン,E.H.

4. ハヴィガースト,R.J.

<チェックボタン>

赤レベル :問題文の人物の業績で分からない所がある。

黄レベル :問題文の人物の業績を答えられない。

青レベル :エリクソンの発達課題を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

15歳の女子。3歳時に両親が離婚し、母親と弟との3人暮らし。小学校では成績も優秀で友人も多く、何事にも積極的な性格であった。中学で進学校に入学し、学業とスポーツに打ち込んでいた。中学2年になり、友人関係でトラブルが起こったころから食欲がなくなり、学校を休みがちになった。自分の部屋でいやな友人の顔が浮かぶと、そのときしていた行為を最初からやり直すようになった。不潔になったことを気にして頻回に手を洗うようになった。その後も学校では普通の生活を送っていたが、家では自分だけでなく母親に同じ言葉や行動を繰り返させ、母親が正確にやり直せないとパニックを起こしたり、暴力を振るったりするようになった。

(正)この患者の心の発達において問題となるのは集団的同一性と自我同一性である。

*エリクソンの発達課題の問題を引用した。

問48 平成26年(2014年)の国民生活基礎調査における65歳以上の高齢者がいる世帯について正しいのはどれか。

1.単独世帯は1割である。

単独世帯は約3割である。

2.三世代世帯は3割である。

三世代世帯は約1割である。

3.夫婦のみの世帯は4割である。

夫婦のみの世帯は約3割である。

4.親と未婚の子のみの世帯は2割である。

65歳以上の高齢者がいる世帯は、全世帯の46.7%である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問48 平成26年(2014年)の国民生活基礎調査における65歳以上の高齢者がいる世帯について正しいのはどれか。

1. 単独世帯は1割である。

2. 三世代世帯は3割である。

3. 夫婦のみの世帯は4割である。

4. 親と未婚の子のみの世帯は2割である。

<チェックボタン>

赤レベル :家族の世帯構造を知らない。

黄レベル :解答が入れ替わると対応できなくなる。

青レベル :家族の世帯構造を知っている。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)2015年における我が国の人口構造では、65歳以上の者のみの世帯は全世帯の約25%である。

問49 Aさん(66歳、男性)は、レビー小体型認知症であるが、日常生活動作〈ADL〉は自立している。介護老人保健施設の短期入所〈ショートステイ〉を初めて利用することとなった。施設の看護師は、同居している家族から「以前、入院したときに、ご飯にかかっているゴマを虫だと言って騒いだことがあったが、自宅ではそのような様子はみられない」と間いた。

入所当日の夜間の対応で適切なのはどれか。

1.虫はいないと説明する。

ゴマを虫だと言ったのは錯視であるが、入院することで「また虫が見えるようになる」かどうかは、この時点では分からない。

本人に「虫はいない」と説明しても理解されないはずである。

2.部屋の照明をつけたままにする。

昼夜の区別がなくなると、逆にせん妄を起こしやすくなる。

時間に対する見当識障害を引き起こすことになる。

3.細かい模様のある物は片付ける。

幻視や錯視は、室内の環境の影響を強く受ける。

余分な物を置いたり、洋服を壁にかけたり、目立つ物を置かない工夫が大切である。

4.窓のカーテンは開けたままにする。

夜間は静かに休む必要があるので、カーテンを閉じて余分な刺激は避ける。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問49 Aさん(66歳、男性)は、レビー小体型認知症であるが、日常生活動作〈ADL〉は自立している。介護老人保健施設の短期入所〈ショートステイ〉を初めて利用することとなった。施設の看護師は、同居している家族から「以前、入院したときに、ご飯にかかっているゴマを虫だと言って騒いだことがあったが、自宅ではそのような様子はみられない」と間いた。

入所当日の夜間の対応で適切なのはどれか。

1. 虫はいないと説明する。

2. 部屋の照明をつけたままにする。

3. 細かい模様のある物は片付ける。

4. 窓のカーテンは開けたままにする。

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :レビー小体型認知症についての対応を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)Lewy小体型認知症は、認知機能の動揺と抗精神病薬に対する感受性の亢進とを特徴とする。

問50 Aさん(70歳、女性)。夫(72歳)と2人暮らし。慢性腎不全のため腹膜透析を行うことになった。認知機能や身体機能の障害はない。腹膜透析について説明を受けた後、Aさんは「私のように高齢でも自分で腹膜透析をできるのか心配です。毎日続けられるでしょうか」と話した。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

1.「誰でも簡単にできます」

Aさんは自分の高齢を気にしているので、誰もができても、自分ができるとは思わない。

2.「ご家族に操作をしてもらいましょう」

自分ができるかどうかの答えになっていない。

3.「訪問看護師に毎日見守ってもらいましょう」

透析液は、1日2〜4回の交換か、就寝中に機械で行うかの選択なので、どちらも訪問看護師には対応できない。

4.「同年代で腹膜透析をしている人の体験を聞いてみましょう」

不安の根本は、自分が未体験であることである。

実体験を、同年代の女性から聞くことが最良である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問50 Aさん(70歳、女性)。夫(72歳)と2人暮らし。慢性腎不全のため腹膜透析を行うことになった。認知機能や身体機能の障害はない。腹膜透析について説明を受けた後、Aさんは「私のように高齢でも自分で腹膜透析をできるのか心配です。毎日続けられるでしょうか」と話した。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

1.「誰でも簡単にできます」

2.「ご家族に操作をしてもらいましょう」

3.「訪問看護師に毎日見守ってもらいましょう」

4.「同年代で腹膜透析をしている人の体験を聞いてみましょう」

<チェックボタン>

赤レベル :問題文に理解できない所がある。

黄レベル :問題文を再確認したいと思う。

青レベル :不安を和らげる対処法を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

56歳の男性。褥瘡の治療のため入院中である。38歳時に交通事故で脊髄を損傷し完全対麻痺となり、車椅子の生活である。自分で車を運転し営業職に就いている。3か月前から褥瘡に対し外来治療を継続していたが、悪化したため手術目的で入院した。術前に、手術の概要と術後1週はベッド上安静が必要であることを説明したところ、ベッド上安静になると筋力が低下し車に乗れなくなるので困るといって術後の安静を拒否した。

(正)患者の心理的状態に配慮した対応は、現在の生活状況について詳しく話を聞くことである。

「過去問ダイジェスト」のHPをご利用下さい!

*チェックボタンを作動させて、過去問を理解度で分類しましょう。

*結果を記録すると合格するのに必要な勉強が一覧表に表示されます。

*あなたは重要問題だけを選別して勉強して下さい。

「過去問ダイジェスト」のHP

https://www.relic-kangoshi.com/

<ご注意下さい!>

他業者と思われる妨害により「過去問ダイジェスト」の偽サイトが作成されていますので、お間違いのないようにお願い致します。