51 頭蓋内圧亢進を助長するのはどれか。

1. 便秘

頭蓋内圧亢進は、脳中の圧が高くなる状態である。

原因は、脳腫瘍や頭蓋内血腫の発生、脳浮腫による組織の増大、水頭症などによる髄液の増大などである。

便秘による不快感やストレス、排便時の努責や浣腸などは頭蓋内圧亢進を助長する。

2. 酸素療法

脳に十分な酸素を供給するための呼吸管理である。

3. 浸透圧利尿薬

血液の浸透圧を上昇させることで、脳組織の浮腫液を血中に移行させるために、脳浮腫を軽減させる。

4. ファウラー位

脳内からの静脈還流を促す体位である。

◆頭蓋内圧亢進を助長する因子

*血中二酸化炭素濃度の上昇による脳血管拡張。

*血中酸素濃度の低下。

*血管拡張薬の使用。

*静脈還流を阻害する体位。

*排便時の努責、浣腸。

*咳嗽、くしゃみ。

*不快刺激、疼痛によるストレス。

◆頭蓋内圧を亢進させる因子の除去

*排便コントール(下剤の使用)。

*体位はファウラー位とする。

*頭部の圧迫・屈曲を避ける。

*脳に十分な酸素を供給するための呼吸管理。

*鎮咳薬による咳嗽の抑制。

*輸液管理、水分出納のチェック。

*高浸透圧利尿薬での利尿。

*副腎皮質ステロイドの投与。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-51 頭蓋内圧亢進を助長するのはどれか。

1. 便秘

2. 酸素療法

3. 浸透圧利尿薬

4. Fowler〈ファウラー〉位

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 解答以外の知識を再確認したいと思う。

青レベル 頭蓋内圧亢進を助長する因子について理解している。

52 Aさんは膀胱鏡検査を受けることになった。検査についての説明で適切なのはどれか。

1. 「入院が必要です」

膀胱鏡検査は、尿道から内視鏡を膀胱内へ入れ内部を観察する。

所要時間は10〜15分なので、通院で行う。

2. 「前日は夕食を食べないでください」

前日の夕食は、食べて構わない。

3. 「局所麻酔で行います」

麻酔は、局所麻酔薬を尿道から注入する局所麻酔か、仙骨に注射針で麻酔薬を注入する。

4. 「終了後は水分の摂取を控えてください」

終了後はなるべく水分を摂取するようにする。

検査の後2〜3日の間は、血尿、排尿時の痛み、頻尿、残尿感などが認められる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-52 Aさん(42歳、男性)は、血尿を主訴に泌尿器科を受診した。診察の結果、Aさんは膀胱鏡検査を受けることになった。

Aさんへの検査についての説明で適切なのはどれか。

1. 「入院が必要です」

2. 「前日は夕食を食べないでください」

3. 「局所麻酔で行います」

4. 「終了後は水分の摂取を控えてください」

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 膀胱鏡検査を理解している。

53 Aさん(85歳、男性)は、認知症である。Aさんは肺炎で入院し、病状が改善したため、主治医は退院を許可した。Aさんは「家に帰りたい」と繰り返し言っているが、同居していた長男夫婦は高齢者施設への入所を希望している。

このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1. 主治医に退院後の療養場所を決定してもらう。

主治医が退院後の療養場所を決定するのは不適切である。

2. 長男夫婦にAさんの希望を尊重するよう話す。

Aさんの希望を尊重するのは大切であり、Aさんが「家に帰りたい」と言っている事実を長男夫婦に伝えるのは構わない。

しかし「Aさんの希望を尊重するよう話す」のは、長男夫婦の希望とは異なるので、看護師が説得していることになってしまう。

3. 長男夫婦に入所が可能な高齢者施設の情報を提供する。

看護師が施設の情報を提供することは、斡旋行為となる可能性があるので不適切である。

4. 長男夫婦がAさんの施設への入所を希望している理由を確認する。

Aさんと長男夫婦の意見が異なるので、適切なアドバイスを行うためには、施設入所を希望する理由を確認する。

長男夫婦が施設入所を希望する理由は、認知症の介護が困難なのか、肺炎を起こすような介護について心配しているのか、さらに在宅介護における別の問題点の可能性もある。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-53 Aさん(85歳、男性)は、認知症である。Aさんは肺炎で入院し、病状が改善したため、主治医は退院を許可した。Aさんは「家に帰りたい」と繰り返し言っているが、同居していた長男夫婦は高齢者施設への入所を希望している。

このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1. 主治医に退院後の療養場所を決定してもらう。

2. 長男夫婦にAさんの希望を尊重するよう話す。

3. 長男夫婦に入所が可能な高齢者施設の情報を提供する。

4. 長男夫婦がAさんの施設への入所を希望している理由を確認する。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 生活の支援・指導について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

91歳の女性。肺炎で入院中である。脳梗塞の後遺症で3年前から要介護4となり、長男(68歳)とその妻(64歳)の居宅で介護サービスを利用していた。肺炎はほぼ治癒したが、著しい嚥下障害を認めたため、7日前から経管経腸栄養を開始した。現在、意識レベルはJCS Ⅰ-1であり、栄養状態は良好である。皮膚に褥瘡や深部静脈血栓症を疑う所見を認めない。退院に向けた準備を進めることとなった。

(正)退院後のケア計画に関連する要素のうち、現時点で最も重要性が高いのは、介護に関する長男夫婦の意向である。

54 高齢者の蛋白質・エネルギー低栄養状態〈PEM〉について正しいのはどれか。

1. 体脂肪の消耗はみられない。

エネルギー低栄養状態では、体脂肪の消耗がみられる。

2. 要介護度が高いほどPEMの発症率は高い。

要介護度が高い状態は、何らかの障害がある。

身体の麻痺によるADLの低下や嚥下障害、消化吸収能力の低下などが低栄養の原因となる。

3. PEMの発症率は心疾患によるものが最も高い。

PEMの発症率は、加齢やADLの低下とともに高くなる。

さらに嚥下障害、身体の麻痺、意識障害、認知症、高齢者のうつ病でも発症しやすい。

4. 栄養指標は血清アルブミン3.7g/dl以下である。

栄養指標は、血清アルブミン3.5g/dl 以下である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-54 高齢者の蛋白質・エネルギー低栄養状態〈protein-energy

malnutrition:PEM〉について正しいのはどれか。

1. 体脂肪の消耗はみられない。

2. 要介護度が高いほどPEMの発症率は高い。

3. PEMの発症率は心疾患によるものが最も高い。

4. 栄養指標は血清アルブミン3.7g/dl以下である。

<チェックボタン>

赤レベル PEMについてよく理解していない。

黄レベル 血清アルブミン3.5g/dl以下を覚えていない。

青レベル PEMについて理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)低栄養状態では、アルブミンが低値を示す。

(正)トランスフェリンは、低栄養の指標となる。

55 加齢による視覚の変化とその原因の組合せで正しいのはどれか。

1. 老視-----------------毛様体筋の萎縮

老視は、水晶体の弾力性の低下とそれを支える毛様体の働きの低下が原因である。

ピントを合わせる機能が低下するので、近いところが見えにくくなる。

2. 色覚異常-------------眼圧の亢進

色覚異常は、水晶体の着色による。

加齢による色覚の変化のうちもっとも頻度の高いものは、水晶体に着色が生じる白内障に起因するものである。

高齢者は短波長の青緑部の認知が困難となる。

3. 視野狭窄-------------散瞳反応時間の延長

視野狭窄は、眼圧の上昇による緑内障で起こる。

日本人の途中失明原因の第1位となる。

4. 明暗順応の低下-------水晶体の硬化

明暗順応は、明るさや暗さに慣れることである。

「明」から「暗」への変化に対する順応が暗順応、その逆が明順応となる。

加齢に伴い、網膜上の視細胞が減少するために暗順応が低下しやすいので、日暮れどきの車の運転には注意が必要である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-55 加齢による視覚の変化とその原因の組合せで正しいのはどれか。

1. 老視-----------------------毛様体筋の萎縮

2. 色覚異常-------------------眼圧の亢進

3. 視野狭窄-------------------散瞳反応時間の延長

4. 明暗順応の低下-------------水晶体の硬化

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 加齢による視覚の変化と原因をよく理解していない。

青レベル 加齢による視覚の変化と原因を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)加齢黄斑変性では変視症をみる。

56 Aさん(80歳、男性)は、肺炎と高血圧症で入院している。入院日の夜からAさんにはせん妄の症状がみられる。Aさんの家族は「しっかりした人だったのに急におかしくなってしまった」と動揺している。

せん妄についてAさんの家族への説明で、正しいのはどれか。

1. 「認知症の一種です」

せん妄は、認知症とは異なる。

2. 「昼間に起こりやすいです」

夜間に起こりやすい。

3. 「一度起こると治りません」

一時的な脳機能の失調なので回復する。

4. 「環境の変化で起こることがあります」

せん妄は、一時的な脳機能の失調によって起こる心身の不適応反応である。

入院すると、感覚からの刺激が少なくなるので、見当識が失われる可能性がある。

時間や場所または人に対する見当識障害に伴って意識混濁が起り、注意力は低下する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-56 Aさん(80歳、男性)は、肺炎と高血圧症で入院している。入院日の夜からAさんにはせん妄の症状がみられる。Aさんの家族は「しっかりした人だったのに急におかしくなってしまった」と動揺している。

せん妄についてAさんの家族への説明で、正しいのはどれか。

1. 「認知症の一種です」

2. 「昼間に起こりやすいです」

3. 「一度起こると治りません」

4. 「環境の変化で起こることがあります」

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル せん妄について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

72歳の女性。転倒による腰椎圧迫骨折のため整形外科病棟に入院した。入院当夜に「ここはどこ」、「助けて」と大声を出して興奮し始めた。周囲の者には見えない相手と争っている様子となり不穏となった。数時間にわたってこのような状態が続いた。翌朝覚醒時、見当識に障害はなく落ち着いているが昨夜のことは記憶にない。入院前には精神症状はみられなかった。

(正)考えられるのはせん妄である。

57 大腿骨転子部骨折のため人工骨頭置換術を行った。術後の腓骨神経麻痺予防のための看護で適切なのはどれか。

1. 大腿四頭筋訓練を実施する。

大腿四頭筋訓練は、筋力強化を目的とする運動訓練なので、腓骨神経麻痺の予防とはならない。

人工骨頭置換術後は、自力で動かす自動運動が主体となる。

2. 患側下肢を外旋位に固定する。

臥床時は、外転中間位に保持する。

患肢を外旋位に固定すると腓骨神経麻痺を起こしやすい。

手術後に股関節を過度に屈曲、内転した場合に人工関節が脱臼することがある。

3. 患側下肢に弾性ストッキングを着用する。

弾性ストッキングは、深部静脈血栓の予防に用いる。

股関節は、外転枕や脱臼予防コルセットで固定する。

4. 患側下肢の母趾と第2趾間の知覚異常の有無を観察する。

腓骨神経は、膝の外側下部の皮膚の表面近くを通っている神経である。

この場所を圧迫すると、腓骨神経の麻痺が起こりやすい。

麻痺は、足背の親指と人差し指の付け根に強く起こる。

予防には、麻痺の起こりやすい部位の知覚異常の有無を観察する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-57 大腿骨転子部骨折のため人工骨頭置換術を行った。

術後の腓骨神経麻痺予防のための看護で適切なのはどれか。

1. 大腿四頭筋訓練を実施する。

2. 患側下肢を外旋位に固定する。

3. 患側下肢に弾性ストッキングを着用する。

4. 患側下肢の母趾と第2趾間の知覚異常の有無を観察する。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 解答以外の知識を再確認したいと思う。

青レベル 腓骨神経麻痺予防のための看護を理解している。

58 小規模多機能型居宅介護で正しいのはどれか。

1. 都道府県が事業者を指定する。

小規模多機能型居宅介護は、市町村が事業者を指定する。

2. 介護給付の施設サービスの1つである。

地域密着型サービスの1つである。

3. 1日あたりの利用定員は19人以下である。

登録定員は25人以下であり、1日あたりの利用定員は、通い15人以下、宿泊9人以下である。

4. 要介護者の状態に応じて短期間の宿泊が可能である。

小規模多機能型居宅介護では、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-58 小規模多機能型居宅介護で正しいのはどれか。

1. 都道府県が事業者を指定する。

2. 介護給付の施設サービスの1つである。

3. 1日あたりの利用定員は19人以下である。

4. 要介護者の状態に応じて短期間の宿泊が可能である。

<チェックボタン>

赤レベル 小規模多機能型居宅介護についてよく理解していない。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 小規模多機能型居宅介護について理解している。

59 Aちゃん(3歳、女児)は母親とともに小児科外来を受診した。診察の結果、Aちゃんは血液検査が必要と判断され、処置室で採血を行うことになった。

看護師の対応で適切なのはどれか。

1. 処置前、母親ひとりに採血の説明をする。

採血の説明は、Aちゃんと母親と二人に行う。

2. 座位で行うか仰臥位で行うかをAちゃんに選ばせる。

Aちゃんに選ばせるのは、これから行われる医療行為に対する主体性を養うことになる。

子どもとその家族が、治療について年齢や発達段階、理解度に応じた十分な説明と情報の提供行い、真実を伝えることが重要である。

3. 注射器に血液の逆流が見られた時に「終わったよ」とAちゃんに伝える。

注射器に血液の逆流が見られた時は、採血が終わっていないので、「終わったよ」と伝えるのは不適切である。

4. 処置後、Aちゃんと採血について話さないようにする。

処置後、採血については、Aちゃんが頑張ったことをほめることで、自信につなげることができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-59 Aちゃん(3歳、女児)は母親とともに小児科外来を受診した。診察の結果、Aちゃんは血液検査が必要と判断され、処置室で採血を行うことになった。

看護師の対応で適切なのはどれか。

1. 処置前、母親ひとりに採血の説明をする。

2. 座位で行うか仰臥位で行うかをAちゃんに選ばせる。

3. 注射器に血液の逆流が見られた時に「終わったよ」とAちゃんに伝える。

4. 処置後、Aちゃんと採血について話さないようにする。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 子どもの理解度に応じた説明について理解している。

60 正常に発達している小児が2歳0か月ころ、新たに獲得する言語で正しいのはどれか。

1. 「おちゃ、ちょうだい」

「おちゃ、ちょうだい」は、2語文であり、2歳頃から話す。

2. 「おかしがないの」

2語文「おかし、ないの」に助詞「が」加わって、より複雑な文となっている。3〜4歳となる。

3. 「これ、なあに」

2語文の疑問文であり、3歳以降となる。

4. 「まんま」

1語文であり、1歳頃から話す。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-60 正常に発達している小児が2歳0か月ころ、新たに獲得する言語で正しいのはどれか。

1. 「おちゃ、ちょうだい」

2. 「おかしがないの」

3. 「これ、なあに」

4. 「まんま」

<チェックボタン>

赤レベル 小児が獲得する言語についてよく理解していない。

黄レベル 問題文にある獲得する言語の時期を答えられない。

青レベル 小児が獲得する言語についてよく理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)意味のある単語を言うのは1歳頃からである。

(正)1歳6か月の男児。単語を話すが、二文語や自分の年齢は言えない。

61 Aちゃん(3 歳0か月)は、午後から38.0℃の発熱があったが、食事は摂取でき活気があった。夜間になり、3 回嘔吐したため救急外来を受診した。来院時、Aちゃんは傾眠傾向にあった。診察の結果、髄膜炎が疑われ、点滴静脈内注射を開始し入院した。入院時、Aちゃんは、体温38.5℃、呼吸数30/分、心拍数120/分、血圧102/60mmHgであった。

入院時のAちゃんへの対応で、最も優先度が高いのはどれか。

1. 冷罨法を行う。

体温は、38.5℃なので、冷罨法を行うのは優先度が低い。

2. 水平仰臥位を保つ。

水平仰臥位では、嘔吐した際に誤嚥の危険性があるため、側臥位とする。

3. 意識レベルを観察する。

髄膜炎は、脳や脊髄の表面をおおっている髄膜の感染による急性の炎症である。

細菌性髄膜炎では、かぜ様の軽い症状から始まり、発熱、頭痛、嘔吐などを起こす。

髄膜炎から脳炎になると意識障害を起こすので、意識レベルを観察する。

4. 大泉門の状態を観察する。

乳児であれば、大泉門の膜が硬くなることで判断できるが、大泉門は1歳半には閉鎖するので、3歳児では状態を観察することができない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-61 Aちゃん(3 歳0か月)は、午後から38.0℃の発熱があったが、食事は摂取でき活気があった。夜間になり、3 回嘔吐したため救急外来を受診した。来院時、Aちゃんは傾眠傾向にあった。診察の結果、髄膜炎が疑われ、点滴静脈内注射を開始し入院した。入院時、Aちゃんは、体温38.5℃、呼吸数30/分、心拍数120/分、血圧102/60mmHgであった。

入院時のAちゃんへの対応で、最も優先度が高いのはどれか。

1. 冷罨法を行う。

2. 水平仰臥位を保つ。

3. 意識レベルを観察する。

4. 大泉門の状態を観察する。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 髄膜炎について理解している。

62 食物アレルギーのある8歳の児童がアナフィラキシーショックを発症した場合の対応として適切なのはどれか。

1. 水分の補給

水分の補給は、アナフィラキシーショックに有効ではない。

経口ではなく輸液で行う。

2. 抗ヒスタミン薬の内服

抗ヒスタミン薬は、急性期の治療ではない。

アレルギー症状はヒスタミンなどの物質によって引き起こされるので、抗ヒスタミン薬も処方されるが、アナフィラキシーショックに対する即効性の治療効果はない。

3. 副腎皮質ステロイドの吸入

副腎皮質ステロイドの吸入は行わない。

ステロイド薬は、ショックに対する即効性の治療効果はない。

4. アドレナリンの筋肉内注射

アナフィラキシーショックでは、血圧が低下し、意識レベルの低下や脱力をきたし、直ちに対応しないと生命にかかわる重篤な状態となる。

アナフィラキシーショックに対しては、アドレナリンの投与が非常に有効である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-62 食物アレルギーのある8歳の児童がアナフィラキシーショックを発症した場合の対応として適切なのはどれか。

1. 水分の補給

2. 抗ヒスタミン薬の内服

3. 副腎皮質ステロイドの吸入

4. アドレナリンの筋肉内注射

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル アドレナリンの投与を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)アナフィラキシーショックにおけるアドレナリンの投与経路として適切なのは筋肉内である。

63 A君(15歳、男子)は、病院に併設された院内学級に通いながら骨肉腫に対する治療を続けていた。現在、肺に転移しており終末期にある。呼吸困難があり、鼻腔カニューラで酸素(2l/分)を投与中である。A君の食事の摂取量は徐々に減っているが、意識は清明である。1週間後に院内で卒業式が予定されている。A君は「卒業式は出席したい」と話している。

看護師のA君への対応として最も適切なのはどれか。

1. 今の状態では出席は難しいと話す。

出席が難しいということは、卒業式は出席したいと話しているA君の思いを否定することになる。

2. 出席できるように準備しようと話す。

A君の思いが、実際に目に見える形となるように、現在のA君ができる範囲で卒業式の準備をすることは、毎日の生きる希望となり得る。

卒業式は出席したいという希望を失わないような言葉かけが大切である。

3. 出席を決める前に体力をつけようと話す。

体力をつけることは、現実的に困難であるので、不適切である。

4. 卒業式の前日に出席するかどうか決めようと話す。

A君の思いを受け止めた発言ではなく、話題の先延ばしとなる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-63 A君(15歳、男子)は、病院に併設された院内学級に通いながら骨肉腫に対する治療を続けていた。現在、肺に転移しており終末期にある。呼吸困難があり、鼻腔カニューラで酸素(2l/分)を投与中である。A君の食事の摂取量は徐々に減っているが、意識は清明である。1週間後に院内で卒業式が予定されている。A君は「卒業式は出席したい」と話している。

看護師のA君への対応として最も適切なのはどれか。

1. 今の状態では出席は難しいと話す。

2. 出席できるように準備しようと話す。

3. 出席を決める前に体力をつけようと話す。

4. 卒業式の前日に出席するかどうか決めようと話す。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文の趣旨が分からない。

黄レベル 看護師の対応が分からない。

青レベル 共感的な態度について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)がんの終末期患者のQOLは、得られる支援によって変化する。

89歳の女性。1年前からParkinson病のため療養病床に入院中である。71歳でParkinson病を発症し、86歳でベッド上の生活となった。87歳で家族とのコミュニケーションも困難になった。3か月前から食事量が減り誤嚥性肺炎を2回起こしている。意思表示は困難であるが、家族の声かけにわずかに表情が緩むこともある。家族は献身的な介護を続けており、1日でも長く生きてほしいと願っている。家族と今後の方針を話し合うことになった。胃瘻を含む経管栄養や中心静脈栄養など人工的栄養補給の選択肢を説明した。 家族が方針を決めるのを支援する際に、医師が伝える内容として適切なのはどれか。

(正)「これまでの本人の価値観を十分尊重してください」

(誤)「一旦方針を決定すると変更できません」

(誤)「人工的栄養補給を行わないと安楽死とみなされます」

(誤)「最終的な方針決定には病院の倫理委員会の許可が必要です」

(誤)「いずれ死亡するので無駄な人工的栄養補給は行うべきではありません」

64 妊娠中期から末期の便秘について適切なのはどれか。

1. 妊娠中期は妊娠末期と比較して生じやすい。

妊娠中期よりも妊娠末期に子宮が増大するので、妊娠末期に生じやすい。

2. エストロゲンの作用が影響している。

プロゲステロンは腸管の平滑筋を弛緩させるので蠕動運動が低下して弛緩性便秘となる。

3. 子宮による腸の圧迫が影響している。

子宮の増大で、大腸が圧迫される。

4. けいれん性の便秘を生じやすい。

妊娠中期から末期では、子宮の増大で大腸が圧迫されて直腸性便秘となる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-64 妊娠中期から末期の便秘について適切なのはどれか。

1. 妊娠中期は妊娠末期と比較して生じやすい。

2. エストロゲンの作用が影響している。

3. 子宮による腸の圧迫が影響している。

4. けいれん性の便秘を生じやすい。

<チェックボタン>

赤レベル 妊娠中の便秘についての知識が乏しい。

黄レベル 直腸性便秘について説明できない。

青レベル 妊娠中の便秘について理解している。

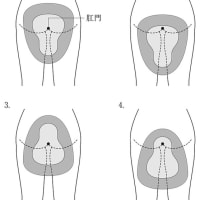

65 正常な胎児の分娩機転について正しいのはどれか。

1. 分娩開始時、胎児の背中は母体の背側にある。

分娩開始時、胎児の背中は母体の横側にある。

2. 後頭部が先進する。

児頭の後頭部が先進部となる。

3. 胎児の顔は母体の腹側を向いて娩出される。

胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。

4. 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。

肩甲横径が骨盤の前後径に一致する方向で娩出される。

◆分娩機転

胎児は産道を通過する際に、4段階の回旋を行う。

第1回旋:胎児は母体の横向きで、児頭の後頭部が先進部となる。

第2回旋:横向きから、下向き方向に回旋する。

第3回旋:胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。

第4回旋:再び横向きで、肩を娩出させる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-65 正常な胎児の分娩機転について正しいのはどれか。

1. 分娩開始時、胎児の背中は母体の背側にある。

2. 後頭部が先進する。

3. 胎児の顔は母体の腹側を向いて娩出される。

4. 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。

<チェックボタン>

赤レベル 分娩機転についてよく理解していない。

黄レベル 分娩機転を答えられない。

青レベル 分娩機転について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)頭位分娩の場合、第4回旋は胎児の肩甲の分娩機転による。

66 新生児室の環境で適切なのはどれか。

1. 無菌室

新生児室は、標準予防策が適用される。

無菌室ではない。

2. 湿度は50〜60%

湿度は50〜60%である。

3. 温度は27〜28℃

温度は24〜26℃とする。

4. コット間の距離は60cm

コットの距離を60cmにする事自体は誤りではない。

しかしコットは固定しないので、この問題では距離を60cmと決定してしていることが誤りだと理解すべきである。

転倒を防ぐためには、コットが密集している方が安全である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-66 新生児室の環境で適切なのはどれか。

1. 無菌室

2. 湿度は50〜60%

3. 温度は27〜28℃

4. コット間の距離は60cm

<チェックボタン>

赤レベル 新生児室の環境が分からない。

黄レベル 新生児室の温度と湿度を答えられない。

青レベル 新生児室の環境を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)新生児の体温37.5℃は異常ではない。

67 Aさんは、アルコール依存症のために断酒目的で入院した。入院前日の夜まで毎日飲酒をしていたと話している。

入院当日に優先的に行うのはどれか。

1. 抗酒薬の説明を行う。

抗酒薬の説明は、離脱症状が落ち着いてから行う。

2. 断酒会への参加を促す。

断酒会への参加は、退院のめどがついてから行う。

3. 振戦の有無を確認する。

アルコール離脱症状である手や全身の震えは、飲酒を止めて6〜12時間すると出現するので、前夜の飲酒の影響が入院当日に現れる。

4. ストレス対処行動を分析する。

ストレス対処行動を分析するのは、離脱症状が落ち着いてから行う。

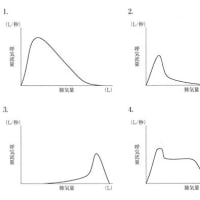

◆アルコールの早期離脱症状

早期離脱症状は、飲酒を止めて6〜12時間すると出現する。

手や全身の震え、発汗、不眠、吐き気、血圧上昇、頻脈、イライラ感、集中力の低下、幻覚、幻聴などがみられる。

そのまま断酒すれば、数日で症状が和らぐ。

◆アルコールの後期離脱症状

後期離脱症状は、飲酒を止めて2~3日後に出現する。

幻視、見当識障害、興奮などの離脱症状がみられる。

離脱症状は、飲酒によって軽快するが、飲んだアルコールが新たな離脱症状の原因になるという悪循環に陥る。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-67 Aさん(50 歳、男性)は、アルコール依存症のために断酒目的で入院した。入院前日の夜まで毎日飲酒をしていたと話している。

入院当日に優先的に行うのはどれか。

1. 抗酒薬の説明を行う。

2. 断酒会への参加を促す。

3. 振戦の有無を確認する。

4. ストレス対処行動を分析する。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 解答以外の知識を再確認したいと思う。

青レベル アルコールの離脱症状を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)長期にわたる大量飲酒の結果としてアルコール依存症となった患者が、飲酒中止後の数時間から数日以内に発症する可能性が高いのは意識障害とけいれんである。

68 Aさん(23歳、女性)は、トラックの横転事故に巻き込まれて一緒に歩いていた友人が死亡し、自分も軽度の外傷で入院している。看護師がAさんに「大変でしたね」と声をかけると、笑顔で「大丈夫ですよ。何のことですか」と言うだけで、事故のことは話さない。Aさんは検査の結果、軽度の外傷以外に身体的な異常や記憶の障害はない。

この現象はどれか。

1. 解離

Aさんは、友人の死亡という出来事の記憶をなくしている。

解離は、記憶や意識をまとめる能力が一時的に失われた状態である。

原因としてはストレスや心的外傷が関係し、つらい体験によるダメージを避けるため、精神が緊急避難的に機能の一部を停止させると解離性障害が起こる。

2. 昇華

昇華は、欲動が本来向かうべき目標に向かえない時に、社会的に有用な活動に転化することである。

3. 合理化

合理化は、自分ができなかった事に対して、非難されないような理屈にあった説明をすることである。

4. 反動形成

反動形成は、自分の思っていることと反対のことをすることである。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-68 Aさん(23歳、女性)は、トラックの横転事故に巻き込まれて一緒に歩いていた友人が死亡し、自分も軽度の外傷で入院している。看護師がAさんに「大変でしたね」と声をかけると、笑顔で「大丈夫ですよ。何のことですか」と言うだけで、事故のことは話さない。Aさんは検査の結果、軽度の外傷以外に身体的な異常や記憶の障害はない。

この現象はどれか。

1. 解離

2. 昇華

3. 合理化

4. 反動形成

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 解離現象について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

28歳の女性。仕事が全く手につかないことを主訴に来院した。2か月前に家族でドライブ中に交通事故に遭い、腹部に重症を負ったが頭部打撲は免れた。両親は即死した。身体状態は改善したが、1か月前から日中覚醒時に事故の光景が頻回に目に浮かび、不安におののくようになった。

(正)この病態で起こりやすいのは悪夢である。

27歳の女性。一点を見つめ何事にも無関心なのを心配した夫に伴われて来院した。5週前に、帰宅途中に性的暴行を受けた。それ以後家から出ることができず会社を休んでいる。夜も全く眠れず、食欲もなく、急激に体重が減少した。夫が心配して話しかけるが返事をせず、ぼおっと一点を見つめるのみである。

(正)考えられるのは外傷後ストレス障害〈PTSD〉である。

69 精神疾患患者の家族の感情表出〈EE〉について正しいのはどれか。

1. 家族の訴えが明確になる。

感情表出とは、患者に対する家族の感情の表し方(表情、口調、態度など)をいう。

感情表出では、家族の感情が明確になる。

2. 認知行動療法の技法である。

感情表出は、再発防止の尺度である。

3. 統合失調症の再発に関連がある。

統合失調症の患者は、周囲の人の接し方にとても敏感なので、患者に対して強い感情表出が向けられると、再発の危険性が高くなる。

4. 家族のストレス対処として効果的である。

感情表出は、家族のストレスの度合いである。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-69 精神疾患患者の家族の感情表出〈expressed emotion:EE〉について正しいのはどれか。

1. 家族の訴えが明確になる。

2. 認知行動療法の技法である。

3. 統合失調症の再発に関連がある。

4. 家族のストレス対処として効果的である。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。。

青レベル 精神疾患患者の家族の感情表出について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)統合失調症では、家族歴がある場合には罹患率が高い。

(正)治療の開始時期によって予後が異なる。

70 Aさんは、入院してハロペリドールの投与が開始され3日、39.5℃の急激な発熱、発汗、筋固縮および意識障害を認めた。

Aさんの状態で考えられるのはどれか。

1. 昏迷

昏迷は、統合失調症の症状であり、ハロペリドール投与で改善する。

ハロペリドールは、抗精神病薬で、中枢神経や自律神経のはたらきを強力に抑制する作用がある。

興奮、幻想、妄想、不安、緊張などの精神症状を鎮静させる効果がある。

2. 悪性症候群

急激な発熱、発汗、筋固縮および意識障害は、ハロペリドールの副作用「悪性症候群」である。

3. てんかん発作

てんかん発作は、ハロペリドールの副作用ではない。

ハロペリドールの副作用には、悪性症候群、パーキンソン症候群の症状、横紋筋融解症、アカシジア、ジスキネジア症状、ジストニアなどがある。

4. 静座不能〈アカシジア〉

静座不能〈アカシジア〉は、ハロペリドールの副作用であるが、Aさんの状態ではない。

アカシジアでは、落ち着きがなく、歩き回るようになり、足踏みを行うなどの無目的にみえる行動が起こる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-70 Aさん(21歳、男性)は、統合失調症と診断され、入院してハロペリドールの投与が開始された。入院後3日、39.5℃の急激な発熱、発汗、筋固縮および意識障害を認めた。

Aさんの状態で考えられるのはどれか。

1. 昏迷

2. 悪性症候群

3. てんかん発作

4. 静座不能〈アカシジア〉

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 解答以外の知識を再確認したいと思う。

青レベル ハロペリドールの副作用を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)抗精神病薬の副作用でよくみられるのは乳汁分泌である。

71 訪問看護師が、在宅医療に移行する患者の退院調整のために医療機関の看護師から得る情報で、優先度が高いのはどれか。

1. 医療処置の指導内容

医療処置の指導内容は、入院中に行われていた処置を在宅でも継続して行うために必要な情報である。

退院支援は、退院後も安全な療養が継続できるよう取り組むケアである。

2. 経済的な問題への対応

経済的な問題への対応は、医療機関の看護師から得る情報ではない。

3. 介護サービス利用の有無

介護サービス利用の有無は、介護支援専門員から得る情報である。

4. 訪問看護指示書の記載内容

訪問看護指示書の記載内容は、医師から得る情報である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-71 訪問看護師が、在宅医療に移行する患者の退院調整のために医療機関の看護師から得る情報で、優先度が高いのはどれか。

1. 医療処置の指導内容

2. 経済的な問題への対応

3. 介護サービス利用の有無

4. 訪問看護指示書の記載内容

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 退院調整について理解している。

72 健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。

1. サービス対象は65歳以上である。

サービス対象に年齢制限はない。

サービス対象が65歳以上というのは、介護保険の訪問看護である。

2. 介護支援専門員がケアプランを作成する。

介護支援専門員がケアプランを作成するのは、介護保険の訪問看護である。

3. 末期の悪性腫瘍の療養者への訪問回数に制限はない。

医療保険の訪問看護は、週に3回までの利用であるが、末期癌は含まれない。

末期癌は、厚生労働大臣が認める疾病に含まれるので、週4日以上の訪問を算定できる。

4. 特定疾患医療受給者証を持っている者は自己負担額1割である。

特定疾患医療受給者証を持っている者は、治療費の自己負担の一部(または全額)を、国と都道府県が公費負担する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-72 健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。

1. サービス対象は65歳以上である。

2. 介護支援専門員がケアプランを作成する。

3. 末期の悪性腫瘍の療養者への訪問回数に制限はない。

4. 特定疾患医療受給者証を持っている者は自己負担額1割である。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 健康保険法による訪問看護サービスを学びたいと思う。

青レベル 健康保険法による訪問看護サービスについて理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)ケアプランは、介護支援専門員または本人が作成する。

(正)訪問看護では、人工呼吸器の管理を行うことができる。

73 Aさんは、1人で暮らしている。血管性認知症があり、降圧薬を内服している。要介護1で、週3回の訪問介護と週1回の訪問看護を利用している。最近では、Aさんは日中眠っていることが多く、週1回訪ねてくる長男に暴言を吐くようになっている。

Aさんの長男の話を傾聴した上で、訪問看護師の長男への対応で最も適切なのはどれか。

1. デイサービスの利用を提案する。

デイサービスのリハビリテーションやレクリエーションは活動性を高める。

楽しい時間や感情体験をすることで、イライラ感が減少することが期待される。

Aさんの活動性を高めることは、睡眠障害や問題行動の改善が期待できる。

2. Aさんを怒らせないように助言する。

Aさんを怒らせないように助言するのではなく、認知症の感情失禁について理解を求めるのがよい。

認知症では、感情をコントロールできず、ちょっとしたことで泣いたり、怒ったりする感情失禁が認められる。

3. Aさん宅に行かないように助言する。

長男の訪問は必要である。

Aさんは、週3回の訪問介護と週1回の訪問看護の利用だけで、他の人との交流が少ないことから、可能であれば週1回以上の訪問を奨励する。

4. 薬の内服介助をするように提案する。

脳血管障害の危険因子である高血圧を適切にコントロールすることで脳梗塞の再発を予防することは重要である。

しかし、薬の内服介助をするように提案することは、長男の訪問が週1回であることから現実的には困難である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-73 Aさんは、1人で暮らしている。血管性認知症があり、降圧薬を内服している。要介護1で、週3回の訪問介護と週1回の訪問看護を利用している。最近では、Aさんは日中眠っていることが多く、週1回訪ねてくる長男に暴言を吐くようになっている。

Aさんの長男の話を傾聴した上で、訪問看護師の長男への対応で最も適切なのはどれか。

1. デイサービスの利用を提案する。

2. Aさんを怒らせないように助言する。

3. Aさん宅に行かないように助言する。

4. 薬の内服介助をするように提案する。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 生活の支援・指導について理解している。

74 在宅酸素療法を行っている療養者の居住地域で2週間後に3時間の停電が予定されている。

停電への対応で最も適切なのはどれか。

1. 事前の呼吸訓練

24時間酸素療法を行っていることから、3時間の停電中の呼吸を「呼吸訓練」で習得することは困難である。

2. 医療機関への入院

3時間の停電のために、医療機関への入院は不要である。

3. 自家発電器の購入

自家発電器の購入は、3時間の停電に対する目的だけであれば不要である。

4. 携帯用酸素ボンベの準備

酸素濃縮器は電気で動くので、停電中は使用できなくなる。

在宅酸素療法の酸素供給源は、酸素濃縮器であるが、外出時や非常時は酸素ボンベを使用する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-74 在宅酸素療法(1l/分24時間)を行っている療養者の居住地域で2週間後に日中3時間の停電が予定されている。

停電への対応で最も適切なのはどれか。

1. 事前の呼吸訓練

2. 医療機関への入院

3. 自家発電器の購入

4. 携帯用酸素ボンベの準備

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 在宅酸素療法の注意点を理解している。

75 病院における医療安全管理体制で正しいのはどれか。

1. 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。

特定機能病院の医療安全管理者は専任とする。

2. 医療安全管理のために必要な研修を3年に1度行う。

医療安全管理のために必要な研修を年に2回行う。

3. 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。

安全管理のための指針としては、院内感染対策指針、医薬品安全使用マニュアルなどを作成する。

全ての病院及び有床診療所に対して、安全管理体制を整備するように定められている。

4. 医薬品安全管理責任者の配置は義務づけられていない。

医薬品安全管理責任者の配置が義務づけられている。

◆医療機関における安全対策

全ての病院及び有床診療所に対して、下記を整備する。

(1)安全管理指針

(2)事故等の院内報告制度

(3)安全管理委員会

(4)安全管理のための職員研修などの安全管理体制

特定機能病院、臨床研修病院に対しては、さらに下記を整備する。

(1)医療安全管理者

(2)医療安全管理部門

(3)相談窓口などの体制等

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

103回午後-75 病院における医療安全管理体制で正しいのはどれか。

1. 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。

2. 医療安全管理のために必要な研修を3年に1度行う。

3. 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。

4. 医薬品安全管理責任者の配置は義務づけられていない。

<チェックボタン>

赤レベル 医療安全管理体制についてよく理解していない。

黄レベル 解答が入れ替わると対応できなくなる。

青レベル 医療安全管理体制についてよく理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(誤)介護老人保健施設は、設置根拠が医療法による。

(正)特定機能病院は、設置根拠が医療法による。