次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(38歳、男性、会社員)。両親と3人暮らし。25歳のころに双極性障害と診断された。3か月前から気分が落ち込み夜も眠れず、食欲もなくなり仕事を休むことが多くなってきた。無力感を感じるようになり、休職して精神科病棟に任意入院した。入院後は1日中ベッドで横になって過ごし、他の患者との交流もみられない。看護師が話しかけても簡単な返事をするだけで無表情である。食事は病室で摂取しており、摂取量は少ない。

◆双極性障害

双極性障害は、うつ状態と躁状態の両方を繰り返す気分障害である。

躁状態では、気分が高ぶって眠らずに動き回ったり、異常に活動的になる。

うつ状態では、一日中ゆううつな気分で眠れなくなったり、または逆に眠りすぎたりする。

◆自殺念慮

「死にたいと思っている」と自死について考えることを自殺念慮という。

自殺念慮では、特別な理由もなく、周囲の人には理解できないようなきっかけで「自殺したい」という思いにとらわれてしまう心理状態となる。

ストレスの原因から逃避するために自殺を手段に選ぶ「自殺願望」とは違い、能動的かつ具体的に自殺を計画しようとする傾向がある。

109 入院後1週が経過した。Aさんはベッドに横になりじっと窓を見つめていることが多くなった。看護師が何をしているのか話しかけると、Aさんは「死にたいと思っている」と答えた。

このときの看護師の対応で適切なのはどれか。

1.話題を変える。

話題を変えるのは、Aさんの自殺念慮に対処していない。

2.気分転換を促す。

気分転換を促しても、うつ状態が強いので効果はない。

3.すぐに良くなると励ます。

すぐに良くなると励ますのは、安易な励ましである。

4.自殺しないことをAさんに約束してもらう。

自殺念慮では、特別な理由で自殺したいのではないので、自殺する理由や切迫度を確認することはできない。

自殺そのものを防止できる援助を行う必要がある。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

109 入院後1週が経過した。Aさんはベッドに横になりじっと窓を見つめていることが多くなった。看護師が何をしているのか話しかけると、Aさんは「死にたいと思っている」と答えた。

このときの看護師の対応で適切なのはどれか。

1.話題を変える。

2.気分転換を促す。

3.すぐに良くなると励ます。

4.自殺しないことをAさんに約束してもらう。

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

110 入院後4週が経過した。昨日は、午前中ホールに1回出てきたが、すぐに病室に戻ってしまった。今朝、看護師がホールに出てきたAさんに「おはようございます」と声を掛けたところ、「おはよう」と答えただけで病室に戻ってしまった。夕方には他の患者とも会話をしたり、一緒にテレビを見たりするようになった。看護師が気分について尋ねると「まだ死にたい気持ちが残っている」と話した。

このときのAさんの状態のアセスメントとして正しいのはどれか。2つ選べ。

1.過活動である。

過活動は躁状態で見られるが、現時点で活動性は認められない。

2.気分には日内変動がある。

朝よりも夕方の方が調子がよくなっていることから、気分には日内変動がある。

3.自分に注目して欲しいと思っている。

自分に注目して欲しいと思っている気持ちはなく、閉じこもっている。

4.行動の回復と感情の回復に差が生じている。

患者との交流がみられるようになった反面、まだ自殺念慮の気持ちが残っている。

5.看護師に声を掛けられたことに怒りを感じている。

看護師に声を掛けられたことに怒りを感じている素振りはない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

110 入院後4週が経過した。昨日は、午前中ホールに1回出てきたが、すぐに病室に戻ってしまった。今朝、看護師がホールに出てきたAさんに「おはようございます」と声を掛けたところ、「おはよう」と答えただけで病室に戻ってしまった。夕方には他の患者とも会話をしたり、一緒にテレビを見たりするようになった。看護師が気分について尋ねると「まだ死にたい気持ちが残っている」と話した。

このときのAさんの状態のアセスメントとして正しいのはどれか。2つ選べ。

1.過活動である。

2.気分には日内変動がある。

3.自分に注目して欲しいと思っている。

4.行動の回復と感情の回復に差が生じている。

5.看護師に声を掛けられたことに怒りを感じている。

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

111 入院後3か月が経過した。Aさんは気分が安定し、食事も全量摂取できるようになり、日中は作業療法に週4日参加している。「もう死にたい気持ちはなくなりました。でも、まだ短時間しか新聞を読めないので、仕事に戻るのが不安です」と話している。

Aさんの退院に向けた支援として過切なのはどれか。2つ選べ。

1.転職を勧める。

転職を勧めるのは、仕事に集中できないというAさんの気持ちに答えていない。

2.上司との面会を設定する。

上司との面会を設定するのは、看護師の業務を逸脱している。

上司との面会は、病院の治療に含まれない。

3.再発のサインを一緒に見つける。

再発の初期徴候は、睡眠時間の短縮、異常な購買、会話量の増加など人によって様々である。看護師は、以前の躁状態、うつ状態の期間や程度、再発前のストレス、治療内容などを一緒に考える援助を行うのが良い。

4.自信が持てるようになるまで待つ。

自信が持てるようになるまで待っていては、いつまでも退院できないことになる。

5.作業療法に集中力を高めるプログラムを入れる。

作業療法に集中力を高めるプログラムを入れるのは、短時間しか新聞を読めないから不安だという気持ちに答えている。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

111 入院後3か月が経過した。Aさんは気分が安定し、食事も全量摂取できるようになり、日中は作業療法に週4日参加している。「もう死にたい気持ちはなくなりました。でも、まだ短時間しか新聞を読めないので、仕事に戻るのが不安です」と話している。

Aさんの退院に向けた支援として過切なのはどれか。2つ選べ。

1.転職を勧める。

2.上司との面会を設定する。

3.再発のサインを一緒に見つける。

4.自信が持てるようになるまで待つ。

5.作業療法に集中力を高めるプログラムを入れる。

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(23歳、女性)は、大学を卒業後、インテリア会社に事務職として就職した。入社後に「ユニフォームが似合うようになりたい」とダイエットを始め、次第にやせが目立つようになった。母親がAさんに食事を作っても「太るのが怖い」と言って食べず、体重は2週間で5kg減少した。心配した母親とともに精神科外来を受診し、摂食障害と診断され、開放病棟へ入院した。入院時、身長160cm、体重37kgであった。

◆摂食障害(神経性食欲不振症)

神経性食欲不振症は、若い女性に多く、ダイエットや胃腸症状・食欲不振を契機に発症する。

発症前に、環境の変化や心理的社会的ストレスを経験していることが多い。

極端なやせ願望と肥満恐怖があることから、食事の量や回数を制限し、太りやすい食物を避ける。

自己評価に対する体重・体型の過剰な影響があり、体重・体型の認知が歪んでいることで、実際はやせているのに太っていると感じ、少しでも体重が増えると際限なく増えると感じる。

活発に動きまわり、周囲が食事や休養を勧めても従わない。

こだわりが強い傾向があり、過敏で情緒的に不安定となりやすい。

多くは、やがて飢餓に耐えかねてむちゃ喰いを始め、その結果生じる体重増加を防ぐために自己誘発性嘔吐、下剤・利尿剤・浣腸の乱用などの代償行動を行い習慣化していく。

症状として、無月経、便秘、低血圧、徐脈、脱水、末梢循環障害、低体温、浮腫などがある。

112 入院から1週間の期間に観察すべき項目はどれか。2つ選べ。

1.浮腫の程度

浮腫は、低栄養による血中アルブミンの低下で起こる。

2.過食の有無

過食は、ダイエットの反動で起こるので、食後の嘔吐にも注意が必要である。

3.活動量の低下

やせ願望では過活動がみられる。

活発に動きまわり、周囲が食事や休養を勧めても従わない。

4.嚥下障害の有無

嚥下障害は、摂食障害の原因にはならない。

5.振戦せん妄の有無

振戦せん妄は、アルコールの離脱症状である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

112 入院から1週間の期間に観察すべき項目はどれか。2つ選べ。

1.浮腫の程度

2.過食の有無

3.活動量の低下

4.嚥下障害の有無

5.振戦せん妄の有無

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

113 入院後2週が経過した。Aさんは食事の時間に食べ物を細かく刻み、1時間以上時間をかけるが、摂取量はスプーン1杯ほどである。ベッド上でストレッチを2時間行っている。Aさんと話し合ったところ「私はこの病棟で一番太っているから少しでも痩せなきゃ」と話した。

看護師の関わりとして過切なのはどれか。

1.体重測定の回数を増やす。

体重を気にしている気持ちを強めるので逆効果である。

2.鏡でAさんの全身を映して見せる。

全身を映して見せても、自分が太っているという思い込みは消えない。

3.痩せたいという気持ちについて話し合う。

痩せたいという気持ちの根源を解決しない限り、やせ願望はなくならない。

自分はまだ太っているという認知の歪みを取り除いていく介入を行う必要がある。

4.Aさんは看護師よりも痩せていると伝える。

自身のボディイメージが障害されているので聞き入れない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

113 入院後2週が経過した。Aさんは食事の時間に食べ物を細かく刻み、1時間以上時間をかけるが、摂取量はスプーン1杯ほどである。ベッド上でストレッチを2時間行っている。Aさんと話し合ったところ「私はこの病棟で一番太っているから少しでも痩せなきゃ」と話した。

看護師の関わりとして過切なのはどれか。

1.体重測定の回数を増やす。

2.鏡でAさんの全身を映して見せる。

3.痩せたいという気持ちについて話し合う。

4.Aさんは看護師よりも痩せていると伝える。

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

114 入院後3か月が経過した。Aさんは体重が43kgまで増加し、主治医と相談して、退院の準備をすることになった。退院の話題が出ると、Aさんと母親は口論することが多くなった。父親は出張が多く、面会に来たのは一度のみであった。

退院に向けてAさんと家族に勧めることとして最も適切なのはどれか。

1.栄養指導

2.作業療法

3.家族療法

4.単身生活の開始

◆家族療法

問題文では、母親との口論、疎遠な父親が示唆されている。

摂食障害の背景には、家族との不適切な関係があるので、家族全体を対象としてカウンセリングを行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

114 入院後3か月が経過した。Aさんは体重が43kgまで増加し、主治医と相談して、退院の準備をすることになった。退院の話題が出ると、Aさんと母親は口論することが多くなった。父親は出張が多く、面会に来たのは一度のみであった。

退院に向けてAさんと家族に勧めることとして最も適切なのはどれか。

1.栄養指導

2.作業療法

3.家族療法

4.単身生活の開始

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(70歳、男性)。妻(74歳)と2人で暮らしている。Aさんがトイレに入ったまま戻ってこないので妻が見に行くと、トイレで倒れていた。妻が発見直後に救急車を要請した。救急隊からの情報ではジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅱ-20で右片麻痺があり、バイタルサインは、体温36.5℃、呼吸数16/分、脈拍108/分、血圧200/120mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈Sp02〉96%であった。

◆高血圧性脳出血

脳出血は、日中の活動時に発症することが多い。

発症直後に血圧上昇を伴ない、片麻痺などの脳機能障害が現れる。

多くの場合に意識障害が見られ、出血が大きければ急激な脳圧上昇による頭痛、嘔気、嘔吐を伴う。

115 救命救急センター到着時に観察する項目で最も優先するのはどれか。

1.体温

2.心電図波形

3.意識レベル

4.尿失禁の有無

◆意識レベル

救急隊からの情報ではJCSⅡ-20であることから、到着時の意識レベルを再確認する。

意識障害の程度は、ほぼ脳出血の重傷度に比例するため、正確に評価することが重要である。

意識障害がある場合は、脳幹機能で重症度を把握するため、瞳孔のサイズ・左右差、対光反射の有無、呼吸状態を観察する必要がある。

瞳孔不同があれば、切迫脳ヘルニアの状態である可能性が高くなるので、治療は急を要する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

115 救命救急センター到着時に観察する項目で最も優先するのはどれか。

1.体 温

2.心電図波形

3.意識レベル

4.尿失禁の有無

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

116 頭部CTの結果、高血圧性脳出血と診断され、集中治療室に入室した。入室時にはジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅱ-30。体温37.0℃、呼吸数16/分、脈拍82/分、血圧154/110mmHg。入室から8時間後、体温37.2℃、呼吸数18/分、脈拍50/分、血圧208/106mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈Sp02〉97%になり、呼びかけと痛み刺激に開眼しなくなった。

このときのAさんの状態はどれか。

1.低酸素脳症

低酸素脳症は、Sp02 97%から否定される。

2.脳圧亢進症状

徐脈、高血圧、意識レベルの低下は、脳圧亢進症状である。

3.髄膜刺激症状

髄膜刺激症状は、該当しない。

髄膜炎や、くも膜下出血で起こる。

4.正常圧水頭症

正常圧水頭症は、該当しない。

髄液による脳の圧迫である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

116 頭部CTの結果、高血圧性脳出血と診断され、集中治療室に入室した。入室時にはジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅱ-30。体温37.0℃、呼吸数16/分、脈拍82/分、血圧154/110mmHg。入室から8時間後、体温37.2℃、呼吸数18/分、脈拍50/分、血圧208/106mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈Sp02〉97%になり、呼びかけと痛み刺激に開眼しなくなった。

このときのAさんの状態はどれか。

1.低酸素脳症

2.脳圧亢進症状

3.髄膜刺激症状

4.正常圧水頭症

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

117 入院から4週が経過し、病状が安定して意識が回復した。Aさんは後遺症として運動性失語が残り、言葉がうまく発せられないため涙ぐむことがあった。妻は面会後「夫が話す言葉が分からず、どう接すればよいか分からない」と言って戸惑っていた。

妻に対する対応で最も適切なのはどれか。

1.「いつもどおり話をしてあげてください」

いつもどおり話をしても、夫が話す言葉が分からないので戸惑っている状態である。

運動性失語では、聞いて理解することはできるが、うまく話すことができない。

2.「看護師も同席してAさんとお話ししましょう」

看護師が同席することで、運動性失語の特徴を説明することで、会話方法の会得と夫への接し方を図ることが大切である。

3.「リハビリテーションで話せるようになりますよ」

リハビリテーションは重要であるが、現時点での妻の戸惑いは解決しない。

4.「分かりやすい言葉で話しかけてあげてください」

分かりやすい言葉で話しかけなくても、聞いて理解することはできている。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

117 入院から4週が経過し、病状が安定して意識が回復した。Aさんは後遺症として運動性失語が残り、言葉がうまく発せられないため涙ぐむことがあった。妻は面会後「夫が話す言葉が分からず、どう接すればよいか分からない」と言って戸惑っていた。

妻に対する対応で最も適切なのはどれか。

1.「いつもどおり話をしてあげてください」

2.「看護師も同席してAさんとお話ししましょう」

3.「リハビリテーションで話せるようになりますよ」

4.「分かりやすい言葉で話しかけてあげてください」

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

次の文を読み118、119の問いに答えよ。

Aさん(89歳、女性)は、認知症と診断されており、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡbである。定年退職後の長男(66歳、未婚)との2人暮らし。Aさんは「役所の世話になるのは嫌だ」と言い、要介護認定を受けることを承諾していなかった。しかし、Aさんが室内で転倒したことをきっかけに、要支援1の判定を受け介護予防訪問看護が導入された。

◆日常生活自立度判定基準判定基準

Ⅰ:日常生活はほぼ自立している状態

Ⅱa:日常生活に支障をきたすような行動が家庭外で多少見られる状態

Ⅱb:日常生活に支障をきたすような行動が家庭内でも見られる状態

Ⅲa:日常生活に支障をきたすような行動が主に日中を中心に見られ、介護を必要とする状態

Ⅲb:意思疎通の困難さが夜間にも見られるようになり、介護を必要とする状態

Ⅳ:意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態

M:著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態

118 Aさんは「家事は私の仕事だ。息子にも他人にも任せられない」と言い、夕方になると、歩いて5分程度のスーパーマーケットヘ買い物に行くことが長年の習慣となっている。最近、夜になっても帰宅せず、長男が探しに行くとスーパーマーケットから離れた公園のベンチに座っていることが数回あった。長男は訪問看護師に「母は私が後をついてきたと思い込んで怒るんです。このままでは心配です」と相談した。

看護師が長男へ助言する内容で最も適切なのはどれか。

1.「先に公園で待っていてはどうですか」

先に公園で待っていても、後をついてきたという思いは変わらない。

2.「ホームヘルパーの利用をお勤めします」

家事は私の仕事だと思い込んでいるAさんの気持ちに反する。

3.「Aさんに買い物はやめるよう話しませんか」

買い物が長年の習慣になっていることから、Aさんの気持ちに反する。

4.「荷物を持つという理由で同行してはどうですか」

一番自然な形なので、Aさんに受け入れてもらいやすい。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

118 Aさんは「家事は私の仕事だ。息子にも他人にも任せられない」と言い、夕方になると、歩いて5分程度のスーパーマーケットヘ買い物に行くことが長年の習慣となっている。最近、夜になっても帰宅せず、長男が探しに行くとスーパーマーケットから離れた公園のベンチに座っていることが数回あった。長男は訪問看護師に「母は私が後をついてきたと思い込んで怒るんです。このままでは心配です」と相談した。

看護師が長男へ助言する内容で最も適切なのはどれか。

1.「先に公園で待っていてはどうですか」

2.「ホームヘルパーの利用をお勤めします」

3.「Aさんに買い物はやめるよう話しませんか」

4.「荷物を持つという理由で同行してはどうですか」

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

119 ある冬の訪問時、長男が「母がここ数日寒さを訴え、居間にある電気こたつの温度を最も高くして、肩までもぐり込んでそのまま朝まで眠ってしまう」と話した。長男の話を受けて、看護師が最初に観察する項目で最も優先度が高いのはどれか。

1.筋力低下の有無

筋力低下は、温度感覚に影響しない。

筋力は、数日間では大きく低下しない。

2.感染徴候の有無

感染徴候は、問題文にはない。

3.認知機能のレベル

認知機能のレベルは、温度感覚に影響しない。

4.全身の皮膚の状態

電気こたつによる低温火傷や、脱水による皮膚の乾燥に注意する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

119 ある冬の訪問時、長男が「母がここ数日寒さを訴え、居間にある電気こたつの温度を最も高くして、肩までもぐり込んでそのまま朝まで眠ってしまう」と話した。長男の話を受けて、看護師が最初に観察する項目で最も優先度が高いのはどれか。

1.筋力低下の有無

2.感染徴候の有無

3.認知機能のレベル

4.全身の皮膚の状態

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

次の文を読み120の問いに答えよ。

Aさん(70歳、男性)は、妻と長男との3人暮らしである。左被殻出血で入院し歩行訓練および言語訓練のリハビリテーションを行い自宅に退院した。退院時の検査所見は、HDLコレステロール40mg/dL、LDLコレステロール140mg/dL、トリグリセリド150mg/dLであった。退院後、週1回の訪問看護を利用することになった。初回の訪問時、血圧は降圧薬の内服で130/80mmHgであった。右片麻痺、麻痺側の感覚障害、運動性失語があり、一本杖や手すりを利用して自宅内を移動していた。Aさん宅は、酒屋を自営しており、1階は店舗、トイレおよび浴室、2階に居室がある。各階の移動は手すりのあるらせん状階段のみで、階段昇降機の取り付けは構造上できない。Aさんは「店に出て親しい客に会うのが楽しみだ」と話した。

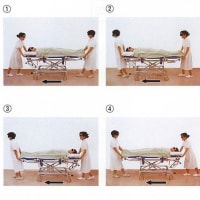

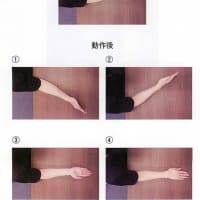

◆右片麻痺の歩行訓練

*一本杖は、健側の左手に持つ。

3動作歩行:杖→患側の足→健側の足

2動作歩行:杖と患側の足→健側の足

*階段昇降では、常に患側の足が健側の足よりも下になる位置とする。

上がる時:杖→健側の足→患側の足

下がる時:杖→患側の足→健側の足

120 訪問看護計画に取り入れる内容で最も優先度が高いのはどれか。

1.言語訓練

言語訓練は、すでに入院中から行っている。

2.食事指導

食事指導は、血清脂質がやや高め程度なので、優先度は低い。

3.内服薬の管理

内服薬の管理では、血圧は安定している。

4.排便コントロール

排便コントロールは、問題文に記載がない。

5.階段を昇降する練習

各階の移動は階段のみなので、麻痺の方向と手すりや杖の使い方を訓練する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

120 訪問看護計画に取り入れる内容で最も優先度が高いのはどれか。

1.言語訓練

2.食事指導

3.内服薬の管理

4.排便コントロール

5.階段を昇降する練習

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

「過去問ダイジェスト」のHPをご利用下さい!

*チェックボタンを作動させて、過去問を理解度で分類しましょう。

*結果を記録すると合格するのに必要な勉強が一覧表に表示されます。

*あなたは重要問題だけを選別して勉強して下さい。

レリック「過去問ダイジェスト」のHP

https://www.relic-kangoshi.com/

<ご注意下さい!>

他業者と思われる妨害によりレリック「過去問ダイジェスト」の偽サイトが作成されていますので、お間違いのないようにお願い致します。