次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(76歳、女性)は、長女(46歳、会社員)との2人暮らし。Aさんは5年前に2型糖尿病と診断された。1年前から血糖測定とインスリン自己注射を朝1回行っている。炊事は主にAさんが担当している。Aさんは、長女の帰宅に合わせて夕食を摂るため、夕食時間にばらつきがある。定期の外来受診時にAさんは「時々汗が出て手が震えることがあります」と外来看護師に相談した。Aさんのバイタルサインは、体温36.4℃、脈拍74/分、血圧128/80mmHg。身長154cm、体重68kgである。

◆持効型インスリン製剤

Aさんは、インスリン自己注射を朝1回行っていることから、持効型インスリン製剤を使用している。

この製剤は、インスリン基礎分泌を補うことを目的にしているため、1回の注射で基礎分泌を24時間補う。

不足しているインスリンの基礎分泌が補われるので、空腹時血糖の上昇を抑制して、1日中の血糖値を全体的に下げる働きがある。

問109 このとき、外来看護師がAさんに行う指導で適切なのはどれか。

1.糖質を含まない水分を摂取する。

低血糖時には、糖質を含む水分を摂取する。

2.労作後は食事摂取量を増やす。

食事摂取量は一定量として、労作後の低血糖時には糖質を摂取する。

3.決まった食事時間を設定する。

Aさんが低血糖となるのは、夕飯が遅れることが原因である。

自身のインスリンの基礎分泌に、持効型インスリン製剤によるインスリンがプラスされていることから、空腹時間が延長すると低血糖となってしまう。

したがって「夕食時間のばらつきをなくすこと」が解答となる。

4.空腹感に応じて食事を摂る。

決まった食事時間を設定するのが解答となっている。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問109 このとき、外来看護師がAさんに行う指導で適切なのはどれか。

1.糖質を含まない水分を摂取する。

2.労作後は食事摂取量を増やす。

3.決まった食事時間を設定する。

4.空腹感に応じて食事を摂る。

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

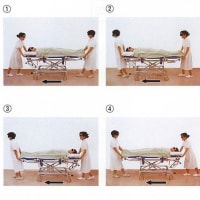

問110 1か月後、Aさんと一緒に外来を訪れた長女は「今までインスリンの治療は母に任せてきましたが、母は眼が見えにくく、インスリンの量が多い日があったようです。母が自己注射を続けられるように、私も手伝えればと思います」と外来看護師に話した。外来受診時、Aさんに末梢神経障害の症状は認められず、手指の動きに問題はなかった。Aさんがインスリン自己注射を行う上で、外来看護師が行う長女への助言で適切なのはどれか。

1.「インスリンの量は娘さんが一緒に確認しましょう」

「母は眼が見えにくく、インスリンの量が多い」という訴えなので、インスリンの調節ダイアルを長女が確認する。

2.「血糖測定は娘さんが代わりに行いましょう」

問題文は、血糖測定ではなく、自己注射の助言である。

3.「注射の針はつけたままにしましょう」

注射針は、ディポーザブルとなり、毎回ごとに針をかえる。

4.「注射の部位は上腕を選びましょう」

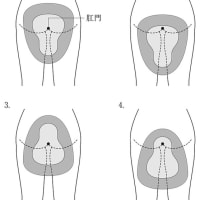

自己注射をしやすい部位は、腹壁や太ももである。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問110 1か月後、Aさんと一緒に外来を訪れた長女は「今までインスリンの治療は母に任せてきましたが、母は眼が見えにくく、インスリンの量が多い日があったようです。母が自己注射を続けられるように、私も手伝えればと思います」と外来看護師に話した。外来受診時、Aさんに末梢神経障害の症状は認められず、手指の動きに問題はなかった。Aさんがインスリン自己注射を行う上で、外来看護師が行う長女への助言で適切なのはどれか。

1.「インスリンの量は娘さんが一緒に確認しましょう」

2.「血糖測定は娘さんが代わりに行いましょう」

3.「注射の針はつけたままにしましょう」

4.「注射の部位は上腕を選びましょう」

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

問111 6か月後の外来受診時に、同席していた長女が「甘い物ばかり食べる母を叱ってしまいます」と外来看護師に話した。Aさんは黙って話を聞いていた。前回の受診から低血糖症状はなく、体重は3kg増加した。Aさんは日中テレビを観て過ごしていることが多い。

外来看護師が別室で長女に提案する内容で最も過切なのはどれか。

1.「糖尿病食の作り方を覚えましょう」

長女が求める質問の回答になっていない。

2.「厳しいことを言わないようにしましょう」

体重が3kg増加したことは無視できない状態なので、長女の言い方を助言することが本問の解答となる。

3.「甘い物をAさんから見えない場所に置きましょう」

問題の解決にはならない。

4.「甘い物を食べてしまうAさんの気持ちを聞いてみましょう」

すべての問題文を通して読むと、長女と母親の交流が乏しいことが読み取れる。

長女が母親の気持ちを理解できるような助言が解答となる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問111 6か月後の外来受診時に、同席していた長女が「甘い物ばかり食べる母を叱ってしまいます」と外来看護師に話した。Aさんは黙って話を聞いていた。前回の受診から低血糖症状はなく、体重は3kg増加した。Aさんは日中テレビを観て過ごしていることが多い。

外来看護師が別室で長女に提案する内容で最も過切なのはどれか。

1.「糖尿病食の作り方を覚えましょう」

2.「厳しいことを言わないようにしましょう」

3.「甘い物をAさんから見えない場所に置きましょう」

4.「甘い物を食べてしまうAさんの気持ちを聞いてみましょう」

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

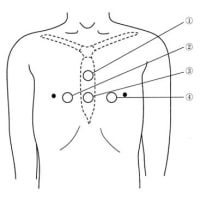

Aさん(38歳、男性)。 23時ころ、徒歩で来院した。Aさんは胸を押さえ苦しそうに待合室で座っており、救急外来の看護師が声をかけると、Aさんは日本語を少し話すことができ、外出中に急に胸が痛くなったと話した。Aさんは英語は話せないようだった。Aさんは日本語学校の学生であり、Aさんの指定した番号に電話したところ、Aさんの妻につながり、日本語でのコミュニケーションが可能であった。 妻は1時間後に病院に到着できるということだった。この病院には、夜間にAさんの母国語を話せる職員はいなかった。

◆国民健康保険

外国人住人も住民基本台帳制度の対象となるので、日本に3か月以上滞在する場合は、国民健康保険に加入する義務がある。

労働者や留学生の場合でも同様となる。

加入しなくても処罰を受けないが、医療費を全額自費で支払うことになる。

問112 医師の診察までに救急外来の看護師が行う対応として適切なのはどれか。

1.Aさんの在留資格を確認する。

診察に、在留資格の有無は関係しない。

2.Aさんの母国の大使館に連絡する。

大使館に連絡する必要性はない。

3.Aさんの理解度に応じた日本語で症状を聴取する。

患者の受け入れの窓口となる初療室で、医師の診察までに症状を聴取する。

救急外来の看護師の業務は、診察と初期治療の補助ならびに家族のケアである。

4.妻が来院するまでAさんに待合室で待ってもらう。

胸痛という症状から、早急に医師の診断を受けるべきである。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問112 医師の診察までに救急外来の看護師が行う対応として適切なのはどれか。

1.Aさんの在留資格を確認する。

2.Aさんの母国の大使館に連絡する。

3.Aさんの理解度に応じた日本語で症状を聴取する。

4.妻が来院するまでAさんに待合室で待ってもらう。

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

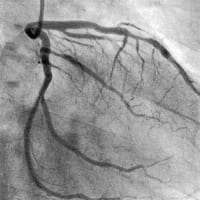

問113 Aさんの妻が、Aさんの国民健康保険証を持って救急外来に到着した。妻から聴取した情報によると、Aさんは特に既往はないが、時々頭痛があり、母国で市販されていた鎮痛薬を常用していたとのことであった。心電図でST上昇が認められ、Aさんと妻は、医師から「入院して冠動脈造影〈CAG〉を受けないと命の危険があるかもしれない」と説明を受けた。しかし、Aさんは「たくさんの費用は支払えないし、学校を休むのが心配だ」と検査を受けることを拒んだ。

このときの救急外来の看護師の説明で優先されるのはどれか。

1.検査の手順を説明する。

検査の手順を説明するのは、検査を受けることに同意してからである。

2.学校は退学にならないことを説明する。

Aさんは学校を休むことを心配しているだけである。

3.宗教に応じた食事対応ができることを説明する。

食事内容で検査を拒んでいるのではない。

4.医療費は国民健康保険が適用されることを説明する。

Aさんは費用について心配しているので、保険が適応になることと医療保険制度について説明する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問113 Aさんの妻が、Aさんの国民健康保険証を持って救急外来に到着した。妻から聴取した情報によると、Aさんは特に既往はないが、時々頭痛があり、母国で市販されていた鎮痛薬を常用していたとのことであった。心電図でST上昇が認められ、Aさんと妻は、医師から「入院して冠動脈造影〈CAG〉を受けないと命の危険があるかもしれない」と説明を受けた。しかし、Aさんは「たくさんの費用は支払えないし、学校を休むのが心配だ」と検査を受けることを拒んだ。

このときの救急外来の看護師の説明で優先されるのはどれか。

1.検査の手順を説明する。

2.学校は退学にならないことを説明する。

3.宗教に応じた食事対応ができることを説明する。

4.医療費は国民健康保険が適用されることを説明する。

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

問114 入院後2日、冠動脈造影〈CAG〉が実施された。冠動脈に有意な狭窄はなく、Aさんは急性心外膜炎と診断された。胸痛に対して消炎鎮痛薬が5日分処方された。処方された2日後、Aさんから「薬がなくなったので追加で処方して欲しい」と病棟看護師に依頼があった。

看護師の対応で優先されるのはどれか。

1.Aさんの痛みの程度を確認する。

消炎鎮痛薬を2日で服用した理由を知るためには必要な情報である。

2.医師に鎮痛薬の増量を相談する。

医師の治療方針に反する。

3.Aさんが以前常用していた鎮痛薬の用量を確認する。

処方された消炎鎮痛薬を使い切った情報にはならない。

4.Aさんが指示された用法を守れていないことを指摘する。

用法を守れていないことを指摘しても問題解決にはならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問114 入院後2日、冠動脈造影〈CAG〉が実施された。冠動脈に有意な狭窄はなく、Aさんは急性心外膜炎と診断された。胸痛に対して消炎鎮痛薬が5日分処方された。処方された2日後、Aさんから「薬がなくなったので追加で処方して欲しい」と病棟看護師に依頼があった。

看護師の対応で優先されるのはどれか。

1.Aさんの痛みの程度を確認する。

2.医師に鎮痛薬の増量を相談する。

3.Aさんが以前常用していた鎮痛薬の用量を確認する。

4.Aさんが指示された用法を守れていないことを指摘する。

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

次の文を読み115、116の問いに答えよ。

Aさん(82歳、男性)。妻との2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準はランクJ。Aさんは掻痒感のために皮膚科を受診し、老人性皮膚掻痒症と診断され、抗ヒスタミン内服薬が処方された。身長165cm、体重55kg。 Aさんの趣味は散歩で、毎日1km程度を歩いている。

◆老人性皮膚掻痒症

老人性皮膚掻痒症では、皮膚に明らかな発疹がなくても、皮膚が乾いたことで体にかゆみが起こる。

空気が乾燥する冬に起こりやすいが、皮膚の乾燥を予防することで症状をやわらげることができる。

かゆみ止めとして、抗ヒスタミン剤、抗アレルギー剤の内服薬が処方されることがある。

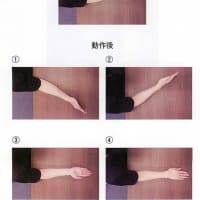

問115 初診から1か月後、皮膚科の外来でAさんは「薬を飲み始めてから、口の中が渇いて食べにくい」と話した。

この状況から、Aさんに障害が起きていると考えられる摂食・嚥下の段階はどれか。

1.先行期

先行期は、目で見て食べ物を認識する段階である。

2.準備期

準備期は、飲食物を噛み砕き、飲み込みやすい形状にする段階である。

抗ヒスタミン薬の副作用には、口渇があるので、唾液の減少によって咀嚼して食物を押しつぶすことに障害が出ている。

3.因頭期

因頭期は、嚥下によって食べ物を食道に送る段階である。

4.食道期

食道期は、食べ物を胃に送る段階である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問115 初診から1か月後、皮膚科の外来でAさんは「薬を飲み始めてから、口の中が渇いて食べにくい」と話した。

この状況から、Aさんに障害が起きていると考えられる摂食・嚥下の段階はどれか。

1.先行期

2.準備期

3.因頭期

4.食道期

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

問116 Aさんは「食べにくくてあまり食事が摂れていない。階段の昇り降りをしたり、10分以上歩いたりすると疲れてしまい、あまり外に出なくなった」と言う。体重は1か月間で2kg減少していた。他に自覚症状はなく、血液検査の結果は、血清蛋白の低下の他に異常はなかった。

このときのAさんに出現している現象として最も考えられるのはどれか。

1.脱水

設問には脱水症状を疑う記載がない。

2.筋肉量の減少

食事が摂れていないことから、低栄養により体重が減少している。

身長165cm、体重55kgから1か月間で2kg減少しているので、まず皮下脂肪が減少している。

さらに運動量の低下と血清蛋白が低下していることから、筋肉量も減少している。

3.胃酸の分泌増加

胃を含め、「他に自覚症状はない」とされている。

4.関節可動域〈ROM〉の制限

設問には記載がない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問116 Aさんは「食べにくくてあまり食事が摂れていない。階段の昇り降りをしたり、10分以上歩いたりすると疲れてしまい、あまり外に出なくなった」と言う。体重は1か月間で2kg減少していた。他に自覚症状はなく、血液検査の結果は、血清蛋白の低下の他に異常はなかった。

このときのAさんに出現している現象として最も考えられるのはどれか。

1.脱水

2.筋肉量の減少

3.胃酸の分泌増加

4.関節可動域〈ROM〉の制限

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

次の文を読み117、118の問いに答えよ。

Aさん(31歳、初産婦)。妊娠40週1日。Aさんは午前5時に、陣痛間欠10分、 陣痛発作10秒となり入院した。入院時の内診所見は子宮口1cm開大で、未破水であった。

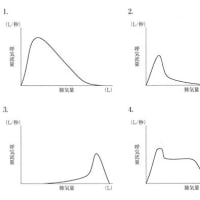

◆胎児心拍数陣痛図

胎児心拍数をモニターして、心拍数変化と子宮収縮(陣痛図)の経時的変化から、胎児の状態を評価する。

縦軸は上段では胎児心拍数(bpm)、下段では子宮収縮圧(㎜/Hg)を記録する。

その結果、胎児の心拍数と母体の子宮収縮に対して胎児の心拍数がどのように変化したかとをあわせて、総合的に胎児の状態を評価することができる。

問117 Aさんは、午後2時に子宮口が4cmまで開大し、破水した。このときの胎児心拍数陣痛図を示す。

胎児心拍数陣痛図の情報で正しいのはどれか。

1.陣痛間欠4分

陣痛間欠は、下段における子宮収縮圧が平らな部分となり、約2分程度である。

2.陣痛発作10秒

陣痛発作は、下段における子宮収縮圧が山の部分となり、40秒程度である。

3.母体脈拍数50/分

母体脈拍数は測定しない。

4.胎児心拍数基線150〜160bpm

基線は、一過性変動部分を除く2分間以上持続している部分となり、基線細変動は上下幅の150〜160bpmを、右の目盛りより読み取る。

* 市販の解説書に間違い(または不適切な解説)が記載されているのご注意ください!

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問117 Aさんは、午後2時に子宮口が4cmまで開大し、破水した。このときの胎児心拍数陣痛図を示す。

胎児心拍数陣痛図の情報で正しいのはどれか。

1.陣痛間欠4分

2.陣痛発作10秒

3.母体脈拍数50/分

4.胎児心拍数基線150〜160bpm

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

問118 このとき、Aさんは陣痛のたびに緊張して身体を固くし、痛みがないときは眠そうにしている。昼食は、プリン1個と牛乳1本を摂っている。Aさんは「赤ちゃんは、なかなか生まれないですね」と疲れた表情で看護師に話す。

このときのAさんへの対応として適切なのはどれか。

1.「陣痛に合わせていきんでみましょう」

努責(いきみ)は、子宮口全開大後に行う。

2.「眠いときは眠るようにしましょう」

緊張により疲労がみられるので、睡眠を促す。

3.「階段の昇り降りをしましょう」

破水している状態で歩行はできない。

4.「お風呂に入ってみましょう」

破水している状態で入浴はできない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問118 このとき、Aさんは陣痛のたびに緊張して身体を固くし、痛みがないときは眠そうにしている。昼食は、プリン1個と牛乳1本を摂っている。Aさんは「赤ちゃんは、なかなか生まれないですね」と疲れた表情で看護師に話す。

このときのAさんへの対応として適切なのはどれか。

1.「陣痛に合わせていきんでみましょう」

2.「眠いときは眠るようにしましょう」

3.「階段の昇り降りをしましょう」

4.「お風呂に入ってみましょう」

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

次の文を読み119、120の問いに答えよ。

Aさん(17歳、高校生)。身長158cm、体重48kg。Aさんは最近、月経時に下腹部痛が繰り返し出現し、寝込むことが多くなった。心配した母親と一緒に、Aさんは産婦人科クリニックを受診し、医師から機能性月経困難症と診断された。既往歴に特記すべきことはない。

◆機能性月経困難症

月経期間中に月経に伴って起こる病的な症状を月経困難症と呼び、生理痛(月経痛)、頭痛、食欲不振、憂うつなど様々な症状がある。

生理開始から間もない思春期女性に多く、成長とともに軽快することも多い。

機能性とは、明らかな原因となる疾患が見つからない場合をいう。

器質的月経困難症には、子宮内膜症、子宮筋腫などがある。

問119 Aさんの下腹部痛についての説明で過切なのはどれか。

1.プロスタグランディンの過剰産生によって起こる。

2.無排卵性の月経によって起こる。

3.卵巣内のうっ血によって起こる。

4.経血の流出によって起こる。

◆プロスタグランジン

生理が始まるとプロスタグランジンが分泌され、陣痛のように子宮を収縮させ、子宮内膜を剥がし、子宮から排出させるように働く。

プロスタグランジンの分泌量が多いと子宮筋が過剰に収縮するので強い生理痛となる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問119 Aさんの下腹部痛についての説明で過切なのはどれか。

1.プロスタグランディンの過剰産生によって起こる。

2.無排卵性の月経によって起こる。

3.卵巣内のうっ血によって起こる。

4.経血の流出によって起こる。

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

問120 Aさんは「次の月経からは、痛みがあれば、処方された鎮痛薬を飲むようにします。部活動で毎日ジョギングをしていますが、その他に日常生活で気を付けることを教えてください」と看護師に聞いてきた。

このときの看護師の指導で適切なのはどれか。

1.運動量を増やす。

毎日のジョギング以上に運動量を増やしても生理痛に効果はない。

2.下腹部を温める。

冷えによる血行不良は生理痛を悪化させるので、血行をよくするために下腹部を温めるようにする。

3.葉酸を含む食品は控える。

葉酸は妊娠と関係するが、妊娠の予定がないから摂取を控えるということは不適切である。

4.腰部のマッサージは控える。

血行をよくするために、マッサージは有効である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

問120 Aさんは「次の月経からは、痛みがあれば、処方された鎮痛薬を飲むようにします。部活動で毎日ジョギングをしていますが、その他に日常生活で気を付けることを教えてください」と看護師に聞いてきた。

このときの看護師の指導で適切なのはどれか。

1.運動量を増やす。

2.下腹部を温める。

3.葉酸を含む食品は控える。

4.腰部のマッサージは控える。

<チェックボタン>

赤レベル:問題文に理解できない所がある。

黄レベル:問題文を再確認したいと思う。

青レベル:問題文を理解している。

「過去問ダイジェスト」のHPをご利用下さい!

*チェックボタンを作動させて、過去問を理解度で分類しましょう。

*結果を記録すると合格するのに必要な勉強が一覧表に表示されます。

*あなたは重要問題だけを選別して勉強して下さい。

「過去問ダイジェスト」のHP

https://www.relic-kangoshi.com/

<ご注意下さい!>

他業者と思われる妨害により「過去問ダイジェスト」の偽サイトが作成されていますので、お間違いのないようにお願い致します。