歴史と文化の街古河を散策してきました

古河歴史博物館 篆刻美術館 古河文学館の共通券¥600利用しました

案内のボランティアさんを頼みました

古河駅東口モニュメント ゆきのはな

街の中は雪華の模様が使われています 古河の学校の校章も雪華が使われています

日本初の雪の結晶の観察図鑑『雪華図説』は幕末の古河藩藩主、土井利位(どいとしつら)によって記されました

利位によって記録された「雪華」は書物としての記録のみに留まらず、図案として広く民間へと流布していきます

共通券も雪華

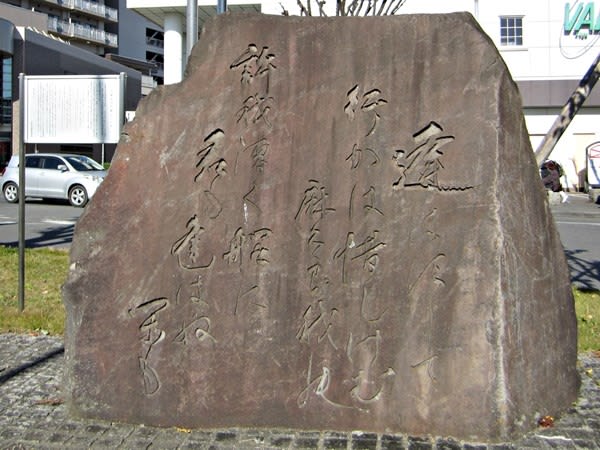

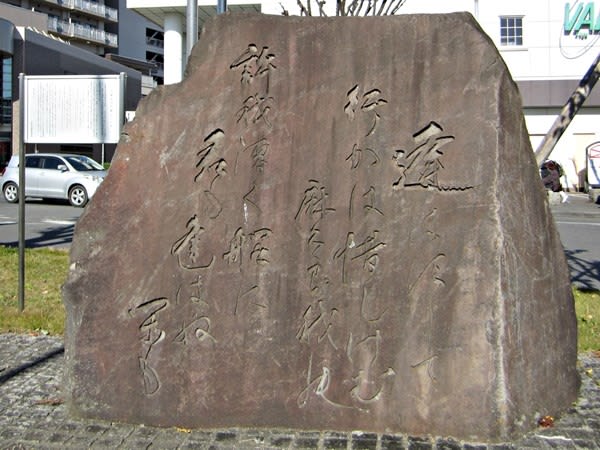

万葉歌碑

逢はずして 行かば惜しけむ 真久良我の 許我(こが)漕ぐ船に 君も逢はぬかも

万葉の時代は許我(こが)と表記

高札場(こうさつば)

高札場は幕府や領主の最も基本的な法令を書き記した木の札(高札)を掲示した場所

篆刻美術館

永井路子旧宅

レストラン唐草 古河文学館2F

焼鳥ソテー

古河歴史博物館

学芸員の方が解説案内してくださいました HPより写真借用

ストリートオルガン

古河文学館

幻の名器 EMGマークXb イギリス蓄音器界の鬼才E・M・ジーンの手作り竹針と紙製のスピーカが柔らかい音を奏でます

鷹石泉石記念館

家老として、藩主土井利位(としつら)に仕えた古河藩士

優れた蘭学者でもあり、数多くの研究資料の収集にあたりました

明観山 観音院 長谷寺

真言宗。寺伝では、室町時代の明応年間(1492~1501)に、足利成氏が鎌倉の長谷観音を現在地に勧請(かんじょう)して古河城の鬼門除けとしたもので、

歴代古河城主が祈願を込めたところとされている

本尊は、高さ6尺8寸1分(約2m)の木造十一面観音立像(市指定文化財)で、鎌倉・大和の長谷寺とともに日本三大長谷観音のひとつとうたわれている

証誠山 宝地院 正定寺

土井利勝公御像

江戸時代初期の大老土井利勝が寛永10年(1633)に玄哲和尚を開山として開いた寺で、土井家歴代の墓所

赤門・黒門・鐘楼堂

徳川家綱の生母・お楽の方の墓もある

大蓮山 潮雲院 隆岩寺

初代古河藩主小笠原秀政が妻の父であった岡崎三郎信康(徳川家康の嫡男)の菩堤を弔うために創建した寺

旧武家屋敷

江戸時代が偲ばれる風格ある旧武家屋敷の土塀

古河歴史博物館 篆刻美術館 古河文学館の共通券¥600利用しました

案内のボランティアさんを頼みました

古河駅東口モニュメント ゆきのはな

街の中は雪華の模様が使われています 古河の学校の校章も雪華が使われています

日本初の雪の結晶の観察図鑑『雪華図説』は幕末の古河藩藩主、土井利位(どいとしつら)によって記されました

利位によって記録された「雪華」は書物としての記録のみに留まらず、図案として広く民間へと流布していきます

共通券も雪華

万葉歌碑

逢はずして 行かば惜しけむ 真久良我の 許我(こが)漕ぐ船に 君も逢はぬかも

万葉の時代は許我(こが)と表記

高札場(こうさつば)

高札場は幕府や領主の最も基本的な法令を書き記した木の札(高札)を掲示した場所

篆刻美術館

永井路子旧宅

レストラン唐草 古河文学館2F

焼鳥ソテー

古河歴史博物館

学芸員の方が解説案内してくださいました HPより写真借用

ストリートオルガン

古河文学館

幻の名器 EMGマークXb イギリス蓄音器界の鬼才E・M・ジーンの手作り竹針と紙製のスピーカが柔らかい音を奏でます

鷹石泉石記念館

家老として、藩主土井利位(としつら)に仕えた古河藩士

優れた蘭学者でもあり、数多くの研究資料の収集にあたりました

明観山 観音院 長谷寺

真言宗。寺伝では、室町時代の明応年間(1492~1501)に、足利成氏が鎌倉の長谷観音を現在地に勧請(かんじょう)して古河城の鬼門除けとしたもので、

歴代古河城主が祈願を込めたところとされている

本尊は、高さ6尺8寸1分(約2m)の木造十一面観音立像(市指定文化財)で、鎌倉・大和の長谷寺とともに日本三大長谷観音のひとつとうたわれている

証誠山 宝地院 正定寺

土井利勝公御像

江戸時代初期の大老土井利勝が寛永10年(1633)に玄哲和尚を開山として開いた寺で、土井家歴代の墓所

赤門・黒門・鐘楼堂

徳川家綱の生母・お楽の方の墓もある

大蓮山 潮雲院 隆岩寺

初代古河藩主小笠原秀政が妻の父であった岡崎三郎信康(徳川家康の嫡男)の菩堤を弔うために創建した寺

旧武家屋敷

江戸時代が偲ばれる風格ある旧武家屋敷の土塀

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます