「コールドロン」って聞き慣れませんよね でも「カルデラ」って言われると、分かる方がたくさんおられると思います

でも「カルデラ」って言われると、分かる方がたくさんおられると思います

でも「カルデラ」って言われると、分かる方がたくさんおられると思います

でも「カルデラ」って言われると、分かる方がたくさんおられると思います

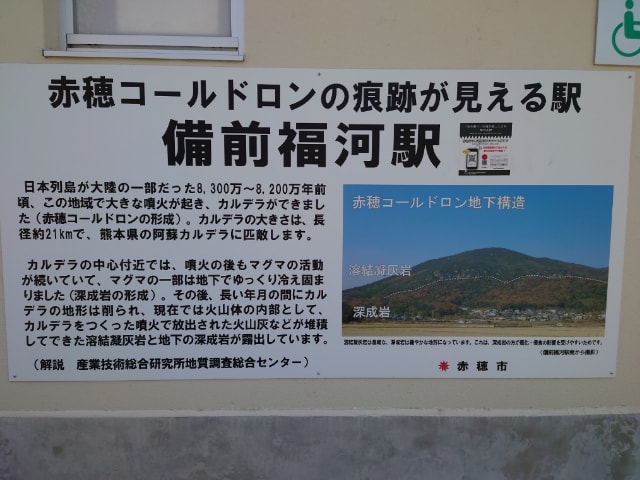

カルデラは火山活動で出来た凹地を言いますが、古い時代に形成された火山体で地形上の特徴が削剥されて分からなくなってしまった火山性陥没構造をコールドロンと呼ぶそうです

要するに大昔、赤穂はカルデラだったということでしょうか

有名な阿蘇のカルデラに匹敵するほどの大きさと聞いたら、ちょっと驚きませんか

近くにいるのに行かないわけにはいかないでしょう

と、

以前、赤穂コールドロンのことを何かで読んだことがあって知っており、その時は「へぇ~っ」と感心して頭の引き出しにしまわれてた感じ。

以前、赤穂コールドロンのことを何かで読んだことがあって知っており、その時は「へぇ~っ」と感心して頭の引き出しにしまわれてた感じ。

それから、赤穂市立海洋科学館に行った際に

あっ、ここでは塩づくり体験をしました

その時にも「コールドロン」について1つのテーブル分の資料しかなかったけど、

思い出すキッカケとなり、「アッ

」とは思えたけど、実際の場所がよく分からず…。

」とは思えたけど、実際の場所がよく分からず…。で、こないだの旧赤穂上水道散策で3度目の正直として出会い、少し調べて出かけてみることにしました

4月9日(土)☀

参加者:私と夫、長女の3人

車を運転したいがために「私も行きたい 」と、この度も長女と3人で出発🚙💨

」と、この度も長女と3人で出発🚙💨

」と、この度も長女と3人で出発🚙💨

」と、この度も長女と3人で出発🚙💨JR播州赤穂線、備前福河駅に到着

「なんでここ

」ってなりますが、ここはJRの駅です。

」ってなりますが、ここはJRの駅です。

実はここには↑こんな案内があるのです

その前に…

ここは兵庫県の西の端に当たる、赤穂市なんですが、駅名には「備前」の名前が 備前は岡山の地名です。

備前は岡山の地名です。

ここは兵庫県の西の端に当たる、赤穂市なんですが、駅名には「備前」の名前が

備前は岡山の地名です。

備前は岡山の地名です。昭和38年に兵庫県に合併されたそうですが、駅名はそのまま備前の国の「備前」が付きます。

もっと言えば、ここは福浦地区なのですが「福河」というのは造語で、そのまた昔、西の福浦峠を超えた「寒河(そうご)」地区と合併、両者の一字を取り「和気郡福河村」に。

でもまた、昭和30年和気郡日生町と合併。この頃から福浦地区の人は普段から経済的つながりのある兵庫県赤穂市との合併を望み、昭和38年越県合併したそうです。

現在は兵庫県赤穂市福浦です。

色々あるのですね

ちょっと、稀に見る駅の待合いです

でもICOCAが使えるようです

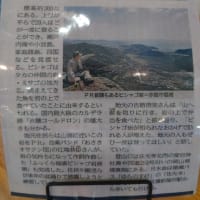

…で、看板を見ると山の上側が凝灰岩、下が深成岩と真ん中で線を引いたようにわかれめがはっきりと分かるようです

8300万年前〜8200万年前の噴火によって出来た巨大カルデラの跡ということが地質調査などで判明したそうです

恐竜の時代ですね

掘ったら恐竜の骨が出てきたりして

…なわけないか…

振り返って、実物を見ると、確かに

冬場ならもっとよく見えたかもしれませんが、桜が咲いて、盛り上がってる部分が深成岩、

振り返って、実物を見ると、確かに

冬場ならもっとよく見えたかもしれませんが、桜が咲いて、盛り上がってる部分が深成岩、

その境に岩のむき出し箇所が数か所見え、山の中腹辺りから、看板の写真のように岩が垂直に立ち上がって別個な感じが分かります

今日はあの山に登ります

赤穂コールドロンの範囲は黒の実線と破線で囲んだところのようです。今から登るビシャゴ岩はちょうど県境になりますが、外輪山ではないようです

まっいいか さぁ、出発

さぁ、出発

さぁ、出発

さぁ、出発

浜国(R250)をしばらく西に進むと入り口発見

愛宕神社登山口とあります。整備がされてるようで一安心

少し登っていくと、愛宕神社の境内をお掃除している村の人達がおられました。少しお話をし、話し言葉は岡山弁でした

大きな桜の木から、次々と🌸が散ってキレイです

あの山の頂上付近に目指すビシャゴ岩

おっ、山ツツジがキレイです

見上げると桜の木もあり、

シダの道。

どうぞ、ヒルが出ませんように

途中、「ミミカキグサ足元注意」

枯れてるけど、これのことかなぁ

「食虫植物」らしいです。

耳かきみたいなのでこの名前。

ずっと山の尾根を歩いて明るい山道です。ようやく、視界が開けてきて気持ちの良い瀬戸内海が見えます。

ずっと山の尾根を歩いて明るい山道です。ようやく、視界が開けてきて気持ちの良い瀬戸内海が見えます。

スイスイと30分ほどで登れました

大きな岩が突き出た感じで、景色が最高です

真下に見えるのは福浦地区、写真上側が赤穂の街。

真下に見えるのは福浦地区、写真上側が赤穂の街。

この山を境に西は岡山県です。

久々の山登りには登りやすくて、景色も良くて最高です

しばし、大昔、そのまた昔の恐竜時代を想像しながら…

山を下りて、浜国沿いを歩き、もう一度、登った山を仰ぎ見てたら、視界に私達に向かって手を降ってくれるおばさんたちがおられ、

「あっ、愛宕神社におられたおばさんたち 」と分かり、「登ってきたよぉ」と手を振返しました

」と分かり、「登ってきたよぉ」と手を振返しました

」と分かり、「登ってきたよぉ」と手を振返しました

」と分かり、「登ってきたよぉ」と手を振返しました

このあと、間近で見る後期白亜紀時代の赤穂御崎コールドロンを見に行きます

続く