今から100年以上前の1914年8月に人類が今まで経験したことのない未曾有の悲惨な第一次世界大戦が勃発しました。

第一次世界大戦は主戦場が欧州で、日本の出兵は、地中海への護衛艦派遣以外は、青島(中国)や南太平洋に限られていたため(戦死者は300人~1,000人ほどと言われている)、日本人は世界大戦と言えば第二次世界大戦を思い浮かべますが、ヨーロッパでは、世界大戦というと

第一次世界大戦 を指すようで、それほど被害が大きな戦争だったことが、うかがえます。

どうして第一次世界大戦が起きてしまったか ‥‥ については、この過ちを繰り返さないことを自らに言い聞かせてケネディー大統領は

キューバ危機を回避 させることに成功しているように、現代の私たちも学ぶべきことが多くある教訓です。

この辺については、いずれ別の機会にBLOGに載せようと思っております。

第一次世界大戦の概要は下記の通りとなります。

期間

1914年7月28日 ~ 1918年11月11日

勝敗

協商国(連合国)側が勝利して中央同盟国側が敗北

各陣営の構成(協商国側は多数のため、主な国を記載)

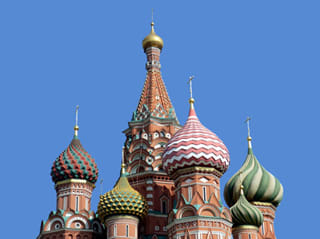

中央同盟国側はドイツ帝国、オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国、ブルガリア王国の4ヶ国

協商国側はフランス共和国、北アイルランド・グレートブリテン連合王国(通称イギリス)、並びにその自治領(オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ニューファンドランド、南アフリカ連邦、英領インド帝国)、ロシア帝国、セルビア、モンテネグロ王国、

ベルギー 、イタリア王国、大日本帝国、ルーマニア王国、ポルトガルの旗 ポルトガル共和国、アメリカ合衆国、ギリシャ王国 その他多数

協商国側の国の一つのベルギーが第一次世界大戦の一つの鍵となる国です。

ベルギーは上の地図のドイツの西隣の水色で示した国です。

1839年にベルギーはオランダ(地図上でベルギーの北にある黄色)から独立しますが、その独立時の条件として

永世中立国 (未来永劫、どこの国とも同盟を結ばず中立の立場を貫く国)を保つことが国際的に取り決めされました。

独立したベルギーがフランス、ドイツ、イギリスなど、いずれかの国と同盟を結ぶと、西欧主要国のパワーバランスが崩れてしまうことを恐れた各国が、ベルギーを永世中立国化させることで合意し、この国際バランス感覚は20世紀に入っても継続されていました。

第一次世界大戦開始時に、ロシアとフランスは同盟関係を結んでいたため、戦争となればドイツは東西から挟撃されることになり、とても勝ち目がないことは明らかでした。

そのためドイツには、圧倒的な不利な二正面作戦を打破して勝利に導くための

シュリーフェン・プラン という軍事計画が19世紀末より作られていました。

領土の広さ、人口の多さを誇るロシアの弱点はスピードの遅さで、ロシア軍が体制を整えてドイツ東部に進行してくるには、二ヶ月ほどの時間がかかると想定し、ロシア軍が攻めてくる前の6週間で、全力でフランスを攻めて勝利するというのが、シュリーフェン・プランの主旨でした。

6週間という短期間でフランスに勝利するためには、防御を固めている仏独国境ではなく、永世中立国のベルギーを通過して最短ルートでフランスの首都のパリを目指すものです。

勿論、永世中立国のベルギーを通過してフランスを攻撃することは、明らかな

国際法違反 に当たりますが、そうしなければ敗北は必至だとドイツ帝国は考えていたようです。

ドイツ軍が、脅せば無抵抗で軍隊を通過させると考えていたベルギー軍は、ドイツ軍の通過を拒否してベルギー軍とドイツ軍の間で戦闘が開始されました。

中立国のベルギーを攻撃したことを理由に北アイルランド・グレートブリテン連合王国(以降は通称のイギリスと表記します)がドイツに宣戦布告しました。

ちなみに日本はイギリスの参戦により日英同盟を理由にドイツへ宣戦布告することになるのですが、後にイギリスやフランスから欧州の西部戦線への日本陸軍の参戦を要請されますが、これを日本は断っています。

ドイツ軍の予想に反してベルギー軍が戦いを挑んできたことで、結果的にはドイツ軍はベルギー軍に勝利したものの、ベルギー国境を越えてフランス領に侵攻するめでに二週間を要すことになりました。

予定を遅れながらも勝利を重ねたドイツ軍はパリまで30kmの地点のマルヌ側まで侵攻したものの、フランス・イギリス連合軍と決戦を行った

マルヌの会戦 で勝利することが出来なかったドイツ軍(両軍とも決定的な勝敗をつけることは出来ず、ドイツ軍が数十キロ後方のエーヌ川沿いまで撤退したことで終結しました。

ドイツ軍はマルヌの会戦で勝利することが出来ず、シュリーフェン・プランは挫折して、以降、西部戦線は、塹壕を掘って進軍してくる敵兵を機関銃で迎えうつ睨み合いとなり、戦線は膠着しました。

塹壕を堀り、機関銃その他の銃で防御を固めた場所へ攻め込む場合、防御側が圧倒的に有利で、攻撃側は多大な被害を被ります。

塹壕のない場所から迂回して攻め込むことが得策なので、塹壕の背後へ攻め込もうと考えます。

両軍とも同じことを考えるため、

敵に回り込まれては大変 だと思い、塹壕の未設置箇所への塹壕の構築を行います。

同じことを両軍が考えたため、瞬く間に北は北海沿岸から南は中立国のスイス国境に至るまでの

約600km に渡り、両軍が塹壕を構築して睨み合いを行いました。

近い所では両軍の塹壕間の距離は30mしかなかった言われ、塹壕から身体を出せば、瞬く間に敵の銃で狙撃され命を失います。

敵に攻め込むことは出来ないが、24時間、警戒を怠ることは決して出来ない緊張した戦場で、不衛生で寒暖の環境も劣悪な場所で、健康を概して命を失っていく兵士も少なくなかったようです。

戦争が勃発した時には、

悪魔の熱気 に誘われて、両陣営の若者たちが祖国愛の名のもとに

志願兵 として、自ら戦場へと趣いていきました。

彼らの多くが、(8月に始まった)戦争はクリスマス前には決着することだと思っていました。

しかし、現実は全く違って、予想もしなかった大量殺戮平気の登場により次々と大量に多くの若者の生命が失われていき、1914年のクリスマスまでに 100万人 もの生命が失われてしまっていました。

自国の勝利を祝いながら迎えるクリスマスなどとはほど遠い、寒く劣悪な環境の塹壕の中で、両軍の兵士たちはクリスマスを迎えようとしていました。

そんな悲しいクリスマスイブの塹壕から、

「きよしこの夜」 を歌う歌声が聞こえてきました。

その歌詞はドイツ語であったり、英語であったり ‥‥‥ 。

耳を澄ませて聞くと、敵も味方も、同じことを思って

「きよしこの夜」 を歌っていたのです。

敵側の異国語の歌に自国語を重ね合わせることで

塹壕を隔てた両軍による合唱 が響き渡りました。

そっと塹壕から頭を出して相手方を除くとクリスマスキャンドルの灯も見え、敵も味方も同じ思いでいることが解りました。

勇気を出して塹壕から身を乗り出すと、相手も同じように塹壕から身を乗り出していました。

発砲されれば、瞬く間に生命を失ってしまう丸腰の状態のまま、お互いの兵士が一歩ずつ歩みより、遂には握手を交わし、お互いの食べ物や飲み物、お酒やタバコを交換しながら、通じるか通じないかは別として、言葉を交わしながら、

両軍兵士が一緒にクリスマスを祝った そうです。

誰に命令された訳でもない、このような

自然発生的な局地的な休戦 が、間違いなく存在したと確認されているだけでも、30事例ほど存在するようです。

この奇跡的な休戦は、クリスマスイブの夜から12月25日の日没まで続いたそうで、証拠の写真も現存しています。

この休戦は長い所では、1915年の新年まで続き、塹壕と塹壕の間の土地でサッカーの試合も行われた記録まで残っています。

しかし、こうした休戦を望まない人もいました。

家族や友人、戦友を殺された人だけでなく、両軍の軍の上層部は、こうした自然発生的な休戦を快く思わず、最終的には軍の命令として、この休戦は終わりを告げることになり、続く1915年、1916年、1917年のクリスマスには、このような自然発生的な休戦は発生しなかったようです。

軍の上層部の人間以外にも、ドイツ軍の伍長として西部戦線に参戦していたオーストリア人のアドルフ=ヒトラーは、こうした休戦に対して不快だと、自分の気持ちを漏らしていたそうです。

他の「歴史あれこれ」の記事一覧は下記のURLとなります。

http://blog.goo.ne.jp/pizzica0912/e/2e5b20b732b5089016301b0f7c860a53

http://blog.goo.ne.jp/pizzica0912/e/2e5b20b732b5089016301b0f7c860a53

学校の授業で教わる歴史とは違った切り口で、歴史の話を伝えていければ ‥‥ と思っています。

音楽(クラシック) ブログランキングへ

音楽(クラシック) ブログランキングへ