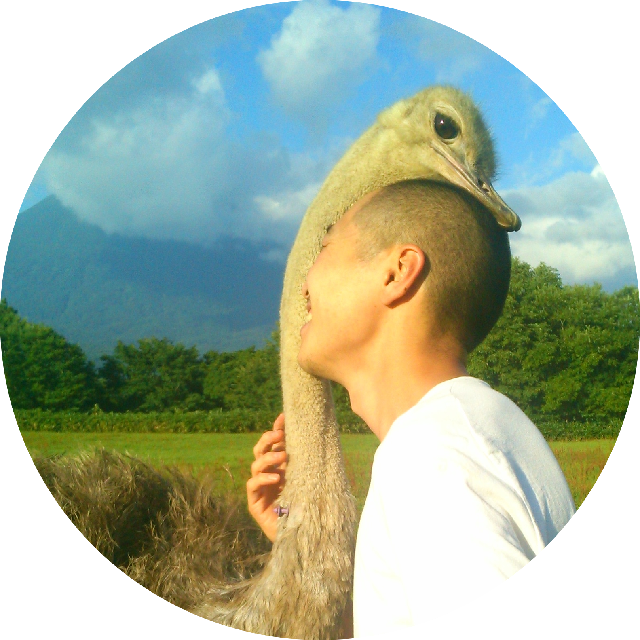

「ダチョウは20年早かった」

これは以前にも書いた私の印象に残っている言葉です。

あるダチョウ牧場を閉じた方が私に言いました。

とある農機具のメーカーを一代で築いた方で、ダチョウの飼育方法に関してもとても熱心に研究され、世界中のダチョウ牧場を見て回った方でした。

その方と出会ったのは私が牧場で働き始めた頃でした。

戦時中のお話や人生の歩み、ダチョウの飼育や経営についてのお話は時々思い出して、参考にしています。

北海道にはかつてダチョウを飼う農家さんがたくさんありましたが、私が働き始めた時はほとんど無くなっており、ダチョウ産業の未来は暗かったです。

色々と試行錯誤しながら今まで続けてきましたが、

日本中のほとんどのダチョウ牧場は規模を縮小するか辞めてしまい、いつの間にかここは日本最古の部類に入る牧場になっていました。

その間、日本の農業を取り巻く環境は大きく変わり、暑さや異常気象、様々な要因によるコストの上昇で今までの方法ではうまくいかない事例が増えているようです。

一方でニセコのだちょうさんはむしろ元気になってきていて、今年の厳しい暑さに負けないどころか例年以上にたくさんの卵を産んでくれています。

過酷な環境でも生き抜く能力や治癒力の高さにも助けられています。

水資源が乏しい地域や暑くなった地域でも飼える為、世界では数万羽単位で飼う牧場もあると聞きます。

こういった気候変動リスクに対して農業は10年20年というある程度長い期間の気候予測が大切だと考えられていて、今まで育てていなかった様々な作物が日本中で試験的に栽培されたり、新しい農法が使われたりしています。

けれども、対処療法的に環境の変化に対応し続けていくだけではいけない気がしています。

社会全体に倫理的な考え方が広まる必要が有るのかなと思います。

マハトマ・ガンジーという人は、「世界には全ての人間に必要なものは十分にある。しかし、全ての人間の欲望を満たすだけのものはない」と言いました。

「貪欲にとっては、自然界すべてでさえ足りない」

という言葉は紀元前にセネカという哲学者が残した言葉です。古い時代の言葉ですが今を生きる私達に色々と教えてくれているように感じる言葉です。

人間が持つもっと、もっとという欲求が悪いとは思いませんが、どこかで足るを知ることが無ければ、常に空腹で食べても食べても永遠に満たされないで、最後は自分自身も食べてしまう中国神話の怪物トウテツのように、人間社会全体がもっと悪い状態になってしまうのではと思います。

現在、だちょうさんの生態や食品ロスを無くすことや産業廃棄物になる物を資源として使う牧場の環境に対する取り組み、動物福祉や命との向き合い方等を体験に来る学生さんや訪れる方に話し続け、少しずつ共感して頂ける方を増やしてきました。

最近は真剣に聞いて頂けているなと実感できる事が増えてきました。

ハチドリのひとしずくという絵本のストーリーが私は好きなのですが、日本の片隅にある小さな畜産牧場の小さな取り組みが、少しずつですが人々の心に届き始めていて、きっともっと大きな実を結ぶだろうと感じています。

これからも楽しみながら良いと思える事を淡々と続けていき、この牧場だから効果的に伝えられる事や伝え方を学んでいきたいと思います。

最後になりましたが皆さんはだちょうさんほど暑さに強くないでしょうから、身体には本当にお気をつけてお過ごし下さいね!