「だちょうさん、ヒグマに襲われませんか?」

だちょうさんを昼夜放牧している事を伝えると、最近お客さんに良く聞かれます。

クマの被害や目撃情報がニュースになることが増えているためでしょう。

数十年この方法で飼っていて、だちょうさんがヒグマにおそわれたことはありません。

ニセコ町にヒグマは居ますし、牧場の近くにヒグマが出たらしいという噂話なら聞いたことも何度かあるのでヒグマがいないから襲われていないとは言えません。

ではなぜ襲われないのかを私なりに考察して「多分割に合わないから襲われないですよ。」と答えています。

なぜ割に合わないかというと、まず走る速度が違います。

ヒグマは最高時速60kmほどと言われていますがだちょうさんは50-70kmで、しかも30分から1時間走るスタミナがあります。

はっきりとしたデータはありませんが、ヒグマは全速力でだちょうさんを追いかけても3分間ほどで体力切れになる可能性があります。ですから、まず先制攻撃をしなくてだちょうさんを倒せません。

そこで問題になるのはどうやってだちょうさんに気付かれずに近づいて、先制攻撃をするのかという事です。

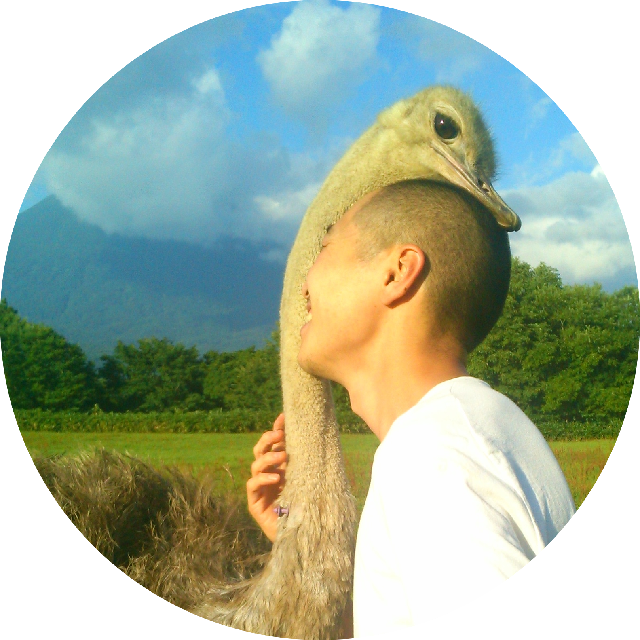

私は夜、だちょうさんの寝ている写真が撮りたいと思い、何度か忍び寄った事があるのですがすぐにバレます。

私が全然忍べていない可能性も大いに有りますがだちょうさんは夜でも警戒を怠っていないと思います。

まずだちょうさんは群れで眠りますし、睡眠時間が短いということもあって誰かが必ず起きています。

視野がほとんどの哺乳類より広く、視力に優れ、その上見通しの良い所で寝るので死角がないです。

しかも何か異変を察知するとオスが警戒の遠吠えをして、群れ全体に脅威を共有します。

その為、ヒグマの様に大きな体でだちょうさんに気付かれずに接近するのはほぼ不可能でしょう。

牧場ではだちょうさんのオスをたくさん飼っており、夜間数時間毎に遠吠えしています。

「ボォッーボォッー、ボオォーー」と重低音で良く響き渡る音はとても存在感があります。

遠吠えは仲間に注意を促すと同時にヒグマや多くの野生動物に対して自分の存在を伝えていると考えられ、頻繁に遠吠えを聞いている動物は牧場に近寄りがたいと感じることでしょう。

ここまで書いた内容で十分かと思いますが、もし万が一追い詰めたとしても、だちょうさんにはライオンも撃退するという1トンから4.6 トンといわれている威力の蹴りがあり、ヒグマでも容易に近寄りがたいということが考えられます。

私が何度もだちょうさんと闘った経験と、オス同士のケンカを長年観察した結果から言うと、体当たりをして蹴りを繰り出し、さっと相手の攻撃が届かない場所まで数メートル離れ、様子を見てからまた体当たりして蹴りをしてくるといういやらしい戦法をしてきます。胸の骨が衝撃を吸収する形状で胸肉も付いていないので、胸はさながら鎧のようになっていて攻撃が効きません。

蹴りをする際は急所である首を限界まで後ろに反らして攻撃するので、3メートル以上の体長があるヒグマでも効果的な反撃が難しいです。

しかも負けそうになったら戦っていただちょうさんはさっさと逃げて、今度は違うだちょうさんとまた一から戦うハメになるかもしれません。

一般的な牛や豚等の家畜を飼う牧場と違い、ふ化する力のある有精卵を採るためにオスを沢山飼っており、春は血気盛んにケンカを繰り返して、ボスが決まり、その下にゆるやかなヒエラルキーのある群れとして落ち着いています。

私の想像ですが野生に近い環境でケンカ慣れしただちょうさんたちはヒグマが接近してきた際、物音などで気づき、観察しながら距離を取り、襲ってきたらすぐ逃げ出すでしょう。接近されたとしても強力な蹴りを放ちながら牽制し、隙をみてまた逃げ出すので、そう簡単には仕留められないでしょう。

もし私がヒグマだったら、たくさんいて、たまに遠吠えしているだちょうさんをちょっと近寄りがたい存在だと認識するでしょうし、フットワークは軽いのに一撃が強そうなだちょうさんを、どうやって怪我しないで効率良く狩るのか考えるより、森でどんぐりやヤマブドウを食べたり、ニセコの美味しい野菜を狙って徘徊している鹿等を狙ったりした方が疲れないかなと思います(笑)。

以上が割に合わないという理由ですが私の想像を越えないのでご了承ください。

今年はヒグマの怖いニュースが多いためかだちょうさんたちのことをお客さんが心配しているようなので、少しでも安心してもらえればと思います。

だちょうさんたちはいつも警戒を欠かしませんし、何かあればあっという間に駆け出して、逃げ出しています。

私は彼らを見ていて、自分はいつの間にか情報を見たり、頭を使うことばかりに気を取られ、本来持っている音や匂い、変化に気づく感覚が鈍っていることに気づかされます。

彼らのようによく食べ、よく休み、よく運動する健康的な生活を心がけて、少しでも人間が本来持つ健やかさを保ちたいなと思います。

ちなみにニセコの山歩き等を予定しているけれども、ヒグマが怖いなぁという方はJRニセコ駅の観光案内所や五色温泉インフォメーションセンターで熊スプレーのレンタルが有るそうです。

是非お調べになって、万全の準備をして、気を抜かずにニセコの自然を満喫してくださいね!