鎌倉街道は信濃、越後、陸奥方面から鎌倉へ通じた道で鎌倉幕府の御家人らが鎌倉へ向かう道として発展したが、今では道路改修・圃場整備・宅地造成など様々な事業で往時の姿が残っているところは少ないそうだ。

鎌倉から上州へ向かう上道(カミミチ・カミツミチ、上の道)、下野へ向かう中道(中の道)、常陸へ向かう下道(下の道)が有名であるが、我が上州から鎌倉への上道を歩いてみることにした。『いざ鎌倉へ!』

【4日目 埼玉県】 2023年3月12日(日)晴

歩行距離:武蔵嵐山駅~武蔵高萩駅 24.8km(累計79.5km)

行 程:前橋駅5:31===小川町==7:09武蔵嵐山駅7:16--7:40比企城館跡群菅谷館跡---08:38神明宮---09:02日吉神社---09:12明光寺---09:32笛吹峠---10:30金沢寺---11:37今宿八坂神社---13:15うどん家13:35---15:32武蔵高萩駅15:39==川越==大宮==前橋駅

小川駅==武蔵嵐山運賃170円 JR青春18切符1回分2400円 JRグリーン800円 駐車料金400円 かつ丼800円

【7:16発】

前橋駅を一番列車で出発、今日の始点の武蔵嵐山駅に着いたのは7:09

ここまで日帰りで来たが始発地点が次第に遠くなり帰りも遅くなる

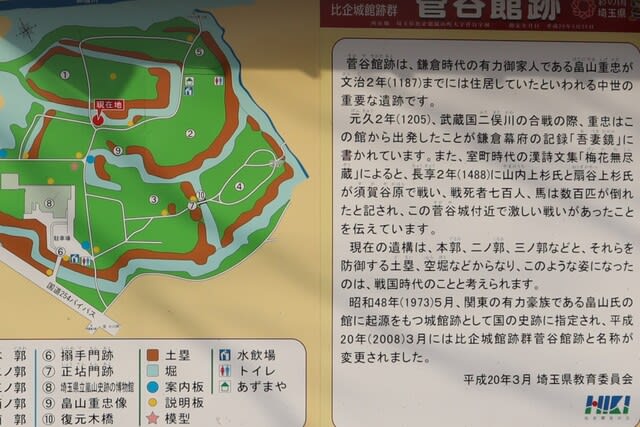

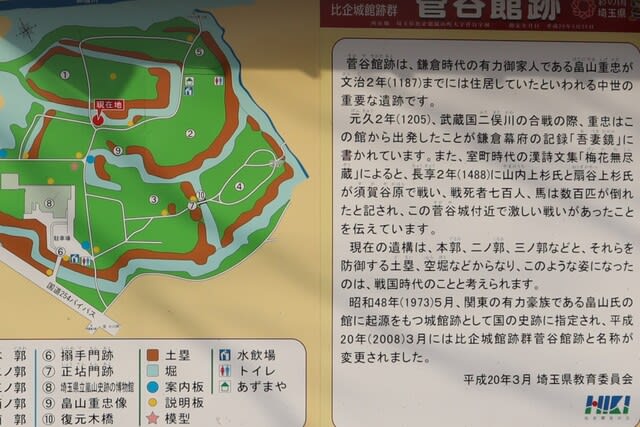

【7:40 1.3km 比企城館跡群菅谷館跡】

「坂東武士の鏡」、源平盛衰記』では鵯越の逆落としで大力の重忠は馬を損ねてはならずと馬を背負って坂を駆け下ったと謂われる「畠山重忠」の館があったところ。

「畠山重忠公像」

凛々しい姿だが昭和4年(1929)に造られた竹筋コンクリート製の像。鉄筋では無く竹で骨組みを造りコンクリートで固めたもので町の文化財。珍しいが耐久性が心配

【蛇坂の水神塔】

江戸時代に盛んだった都幾川の水運に関係した人々により文化5年(1808)に造立された水神塔で、町有形文化財に指定されている

学校橋

学校橋から都幾川上流

都幾川を渡ると河川敷にキャンプ場が

大混雑、静かなソロキャンプが流行っていると聞くが喧噪のキャンプとなりそうだ

街道沿いに薪の無人販売所があった

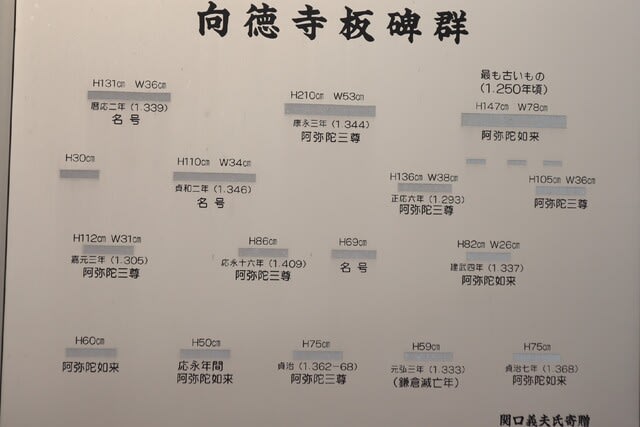

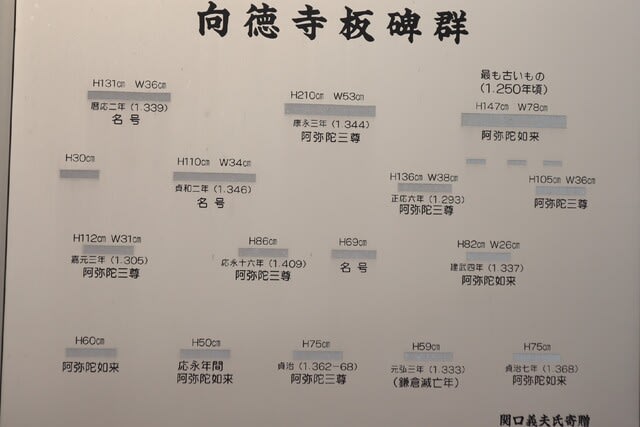

【大福山向徳寺(時宗) 8:10 3.0km】

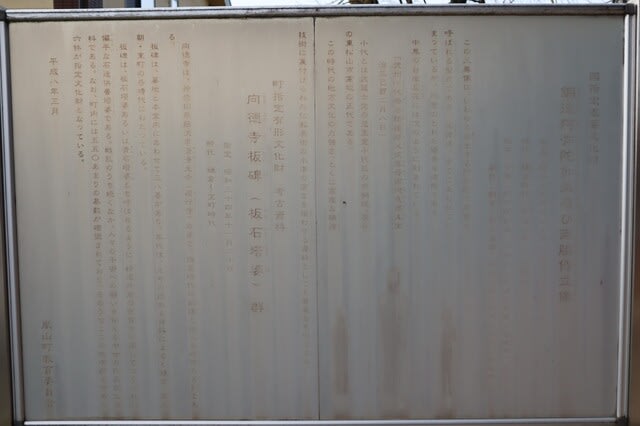

鎌倉から室町時代の「板碑(板石塔婆)」が門前にまとめられている

個人から寄付された解説版があり判りやすい

一方、「銅造阿弥陀如来及び両脇侍立像(国指定重要文化財)」「向徳寺板碑(板石塔婆)群(町指定有形文化財)」の解説版は読めない。前者はどこに保管されているのか不明で小川町教育委員会様には頑張ってもらいたいものです

この付近(大蔵)の生活道路は鎌倉街道の道型が残されているのか車がすれ違い出来ないほどの道幅

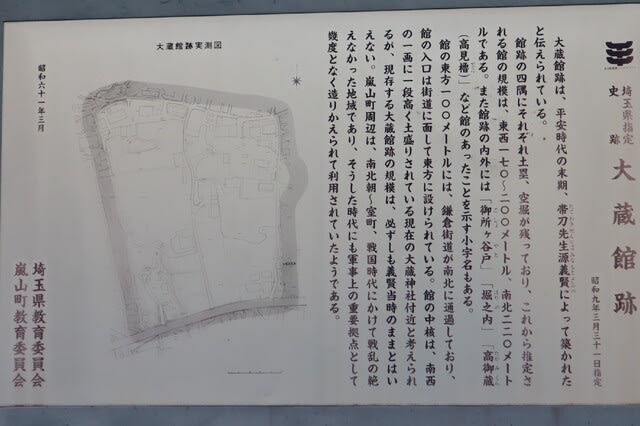

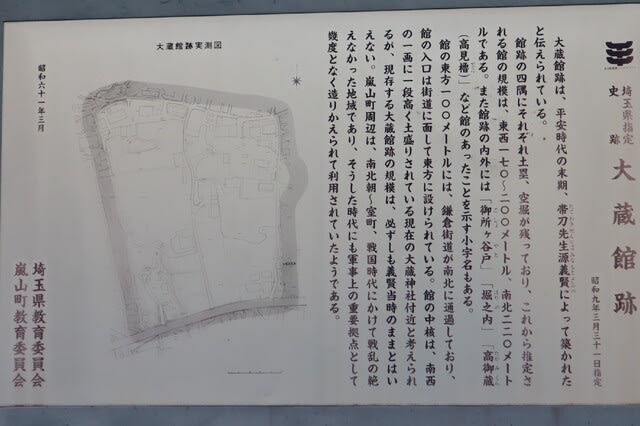

【大蔵館跡 8:25 3.5km】

馬頭観音、久寿2年(1156年)に当地で死亡した馬と源義賢のため建立?

碑の裏に「令和4年4月吉日 當山山主大行院」の文字があったので先にある大行院神明宮が建てたものらしい

土塁の中にある大蔵八坂神社

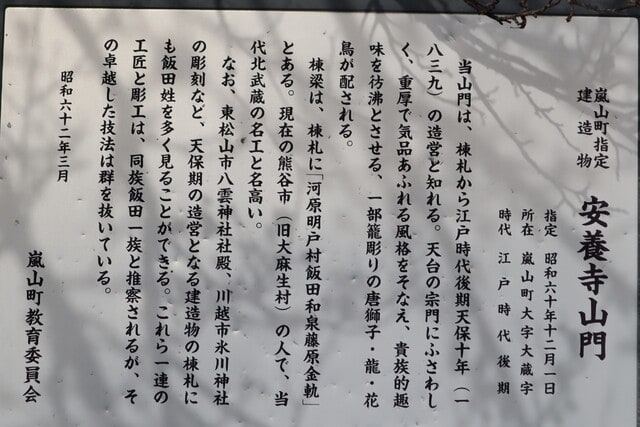

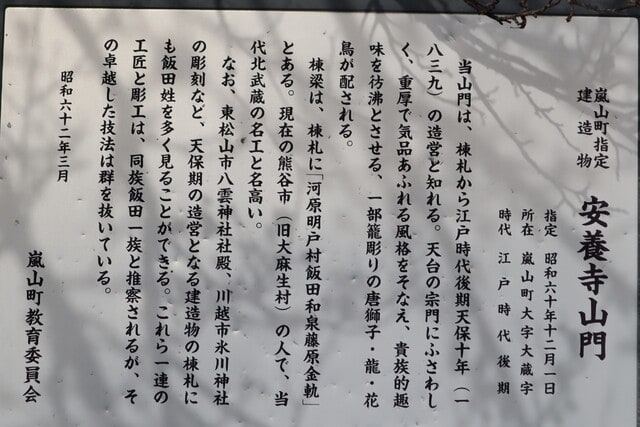

同じ大蔵地区にある大乗山安養寺(天台宗)

当寺は埼玉県孤児院発祥の地とあり、渋沢栄一が名誉顧問となっている

天台宗の僧籍を得た作家の今東光(春聴)が昭和10年頃に修行していたという。(住職では無い)

木曽義仲の父、源義賢の墓(県指定史跡)

「帯刀先生」?、「たてわきせんじょう」「たちはきせんじょう」と読むらしい

メモ:帯刀(たちはき)は鎌倉・室町幕府の職名。将軍の参内・社参などのときに、太刀を帯びて供をした役。

先生はその長

大倉地区には大峰山別格本山大行院・神明宮という修験の寺がある

大蔵館跡や将軍塚などに大行院のものが見られた

占いがあたるらしく当日も混雑していたが

どんな寺かとネット検索すると情報は少なく表示が憚れそうなので省略

【縁切橋 9:02 5.1km】

見どころ満載の大倉地区を抜けると縁切橋

坂上田村麻呂が軍勢を引き連れてこの地に滞在。 「上の命令で派遣されている我に妻女が訪ねてくるとは何事だ。今より縁を切る」と宣言。以来村人は婚礼時に新郎新婦を通さなくなった。

現地に別の女がいたのではと下衆の勘繰りも

【将軍沢日吉神社 9:12】

社殿が古くなって保護のため鍵のかかった建屋内に納めたのか愛想のない佇まい

村社なので村人が鍵を開けて拝めば良いのだろうが勿体ない

境内にある小さな将軍神社、稲荷神社、山神社、神明神社、愛宕神社は拝める

将軍神社には坂之上田村麻呂が祀られている

入口に「坂上田村麻呂将軍塚」なるものもあったがこれも平成13年に大行院が建てたものらしい

竪横山明光寺(天台宗)

坂上田村麻呂が東征の際に建立したといわれ、神仏分離までは上記日吉神社の別当

庚申塔

将軍沢地区を抜けると坂道、林内の下草がきれいに刈ってあるところがあった

オオムラサキの保護区だろうか?

笛吹峠前に掘割した鎌倉街道の遺構が見られる

【笛吹峠 9:36 7.1km】

峠を超えると嵐山町から鳩山町

新田義貞の三男・義宗らが後醍醐天皇の皇子宗良親王を奉じて足利尊氏軍と戦かった最後の地。宗良親王が折からの月明かりの中で笛を吹いたことから「笛吹峠」と呼ばれるようになったという伝承がある。

群馬・栃木県に所縁のある足利尊氏と新田義貞、一緒に鎌倉幕府を倒したが後醍醐天皇の建武の新政以後対立し新田義貞は敗北した

馬頭観音と猿田彦大神(庚申塔)

【羽黒堂(地蔵堂)10:00 8.1km 】

地蔵堂が、羽黒堂と呼ばれるようになった謂れについては、「坂上田村麻呂が大蛇を追いかけたが当地周辺で大蛇を見失った(はぐれた)」など様々あるそうだ

鳩川に架かる大橋を渡りバス停わきに石塔・石仏がある

庚申塔・馬頭観音・六地蔵など

【泉井山 金沢寺(こんたくじ)(曹洞宗) 10:30 9.8km】

町指定の文化財 これもどこにあるのか?

鳩山町の文化会館を目指し鎌倉街道を進む

前方の橋の下を潜り鳩山中学校のフェンスを左に進む

文化会館に寄るが休館だったので先へ進む

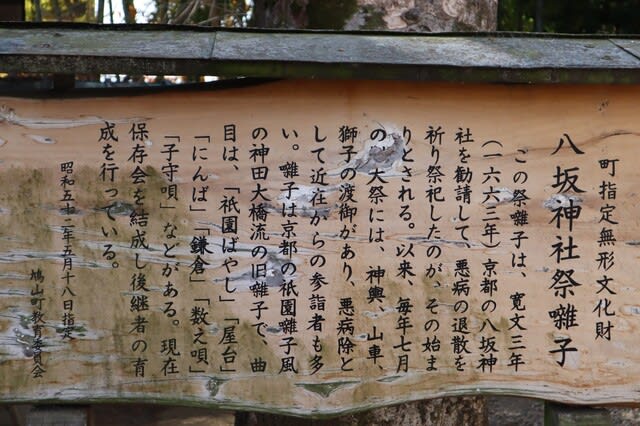

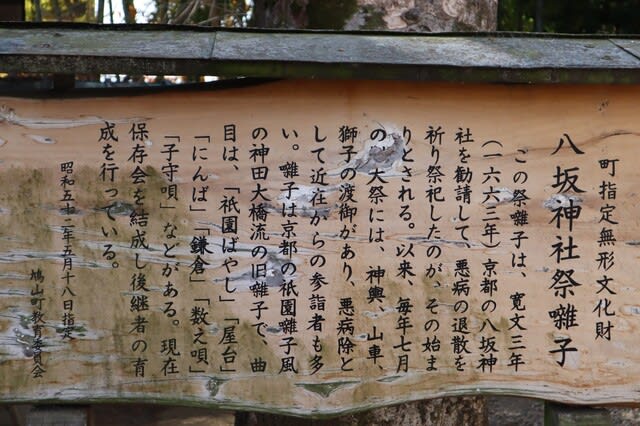

【今宿八坂神社 11:35 13.2km】

夏例祭で奉納される八坂神社祭囃子は、鳩山町無形文化財に指定

面白いマンホール

「毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合のマンホール蓋は、毛呂山町・越生町及び鳩山町の3町の汚水処理をしているため、各町の花・木の絵柄を導入しました。」毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

越辺川(おっぺがわ)沿いにある水神灯

石灯籠のようなこの水神塔は水上安全を祈願して建てられた常夜灯

常夜灯脇の青面金剛(庚申塔)

地図にある越辺川沿いの道を進もうとするが馬場や大学グランドになっており畦道を歩く

【堂山下遺構 12:10 15km】

毛呂山町に入る

フェンスの左のグランドが遺跡らしいがよくわからない

ここから鎌倉街道上道の案内板が整備されている

のぼり旗まで建っている

自治体により鎌倉街道への熱の入れようはだいぶ違う

「延慶の板碑」延慶3年(1310)と刻まれた塔婆で高さ3m

メモ: 板碑(いたび)は、主に供養塔として使われる石碑の一種である。板石卒塔婆、板石塔婆と呼ばれ、特に典型的なものとしてイメージされる武蔵型板碑は、秩父産の緑色片岩を加工して造られるため、青石塔婆とも呼ばれる。『ウィキペディア(Wikipedia)』

毛呂山町歴史民俗資料館

毛呂山町の鎌倉街道上道が令和4年11月に国の史跡に指定されたので特別展をやっていた

鎌倉街道遺構 樹木が伐採され草刈りもしてあったがこの先竹藪で行き止まり

【めし処うどん家 13:15~13:35 17.4km】

少し遅くなったがここで昼食 かつ丼を食す

この先も鎌倉街道遺構が続く

【市場神社 13:39 17.8km】

馬頭観音 寛政7年(1795)建立

【森戸橋 13:57 18.9km】

2020年に完成した高麗川に架かる森戸橋

向こう側は坂戸市

森戸橋より上流を望む

国渭地祇神社(くにいちぎじんじゃ)

かわった名前なので調べてみると「国一熊野大権現」(国で一番の・・)が「国渭地祇」に訛ったのではないかといわれている

「延喜式内」とあるので由緒ある神社

神社近くに東武生越線の西大家駅があり隣接する踏切を横断

昔懐かしいカラーリングの東武鉄道の車両が通過

T字路のガードレールの向こうに掘割状の遺構が残されているが今は水路になっている

手前右の溝蓋が架かっているのが続きの水路

暗渠になったり開渠になったりしているがこのルートが鎌倉街道だろう

【日枝神社 14:36 21.2km】

日枝神社

小畔川の堺橋

鎌倉街道は毛呂山町から日高市に入ったあたりから東西2ルートあり武蔵高萩駅南あたりで1つになっていたらしい

東側のルートはここより小畔川下流で別所橋を渡る

白山神社

【武蔵高萩駅着 15:32 24.8km】

時間によっては高麗川経由の八高線で帰ることができたが

この時間は川越・大宮経由の高崎線の方が早い

疲れたので、大宮から各駅グリーンでゆったり前橋まで帰った

昨年、毛呂山町の鎌倉街道上道が国の史跡に指定されたそうですが

隣接する市町村とも連携し鎌倉から高崎まで、高崎以遠や中山道を含め線として

四国巡礼88か所やスペイン巡礼の道などの様になれば良いと思います

花粉症が悪化する中の道中ですが夏の暑さに苦労する前に

花見がてらの道中を楽しみながら鎌倉へ到着したいと思う今日この頃です

↓そんな訳で 押していただくとたすかります

地図

次の資料を参考にしています

鎌倉街道を歩く(保存と活用のいま) 高橋光幸著 さきたま出版会:鎌倉街道上道の案内書

旧鎌倉街道探索の旅 Ⅰ 上道・山ノ道編 芳賀善次郎著 さきたま出版会:鎌倉街道のバイブル

五街道の旅:五街道はじめ脇往還・歴史街道など地図付きで詳しいホームページ

道・鎌倉街道探索日記:埼玉県内の鎌倉街道を地図と写真で詳しく解説

「隠居の思ひつ記」:迷道院高崎(めいどいんたかさき)さんの軽快で詳細なブログ

上野国交替実録帳を読む(千年前の県政白書) 前澤和之著 みやま文庫:群馬を知る事典みやま文庫から

鎌倉から上州へ向かう上道(カミミチ・カミツミチ、上の道)、下野へ向かう中道(中の道)、常陸へ向かう下道(下の道)が有名であるが、我が上州から鎌倉への上道を歩いてみることにした。『いざ鎌倉へ!』

【4日目 埼玉県】 2023年3月12日(日)晴

歩行距離:武蔵嵐山駅~武蔵高萩駅 24.8km(累計79.5km)

行 程:前橋駅5:31===小川町==7:09武蔵嵐山駅7:16--7:40比企城館跡群菅谷館跡---08:38神明宮---09:02日吉神社---09:12明光寺---09:32笛吹峠---10:30金沢寺---11:37今宿八坂神社---13:15うどん家13:35---15:32武蔵高萩駅15:39==川越==大宮==前橋駅

小川駅==武蔵嵐山運賃170円 JR青春18切符1回分2400円 JRグリーン800円 駐車料金400円 かつ丼800円

【7:16発】

前橋駅を一番列車で出発、今日の始点の武蔵嵐山駅に着いたのは7:09

ここまで日帰りで来たが始発地点が次第に遠くなり帰りも遅くなる

【7:40 1.3km 比企城館跡群菅谷館跡】

「坂東武士の鏡」、源平盛衰記』では鵯越の逆落としで大力の重忠は馬を損ねてはならずと馬を背負って坂を駆け下ったと謂われる「畠山重忠」の館があったところ。

「畠山重忠公像」

凛々しい姿だが昭和4年(1929)に造られた竹筋コンクリート製の像。鉄筋では無く竹で骨組みを造りコンクリートで固めたもので町の文化財。珍しいが耐久性が心配

【蛇坂の水神塔】

江戸時代に盛んだった都幾川の水運に関係した人々により文化5年(1808)に造立された水神塔で、町有形文化財に指定されている

学校橋

学校橋から都幾川上流

都幾川を渡ると河川敷にキャンプ場が

大混雑、静かなソロキャンプが流行っていると聞くが喧噪のキャンプとなりそうだ

街道沿いに薪の無人販売所があった

【大福山向徳寺(時宗) 8:10 3.0km】

鎌倉から室町時代の「板碑(板石塔婆)」が門前にまとめられている

個人から寄付された解説版があり判りやすい

一方、「銅造阿弥陀如来及び両脇侍立像(国指定重要文化財)」「向徳寺板碑(板石塔婆)群(町指定有形文化財)」の解説版は読めない。前者はどこに保管されているのか不明で小川町教育委員会様には頑張ってもらいたいものです

この付近(大蔵)の生活道路は鎌倉街道の道型が残されているのか車がすれ違い出来ないほどの道幅

【大蔵館跡 8:25 3.5km】

馬頭観音、久寿2年(1156年)に当地で死亡した馬と源義賢のため建立?

碑の裏に「令和4年4月吉日 當山山主大行院」の文字があったので先にある大行院神明宮が建てたものらしい

土塁の中にある大蔵八坂神社

同じ大蔵地区にある大乗山安養寺(天台宗)

当寺は埼玉県孤児院発祥の地とあり、渋沢栄一が名誉顧問となっている

天台宗の僧籍を得た作家の今東光(春聴)が昭和10年頃に修行していたという。(住職では無い)

木曽義仲の父、源義賢の墓(県指定史跡)

「帯刀先生」?、「たてわきせんじょう」「たちはきせんじょう」と読むらしい

メモ:帯刀(たちはき)は鎌倉・室町幕府の職名。将軍の参内・社参などのときに、太刀を帯びて供をした役。

先生はその長

大倉地区には大峰山別格本山大行院・神明宮という修験の寺がある

大蔵館跡や将軍塚などに大行院のものが見られた

占いがあたるらしく当日も混雑していたが

どんな寺かとネット検索すると情報は少なく表示が憚れそうなので省略

【縁切橋 9:02 5.1km】

見どころ満載の大倉地区を抜けると縁切橋

坂上田村麻呂が軍勢を引き連れてこの地に滞在。 「上の命令で派遣されている我に妻女が訪ねてくるとは何事だ。今より縁を切る」と宣言。以来村人は婚礼時に新郎新婦を通さなくなった。

現地に別の女がいたのではと下衆の勘繰りも

【将軍沢日吉神社 9:12】

社殿が古くなって保護のため鍵のかかった建屋内に納めたのか愛想のない佇まい

村社なので村人が鍵を開けて拝めば良いのだろうが勿体ない

境内にある小さな将軍神社、稲荷神社、山神社、神明神社、愛宕神社は拝める

将軍神社には坂之上田村麻呂が祀られている

入口に「坂上田村麻呂将軍塚」なるものもあったがこれも平成13年に大行院が建てたものらしい

竪横山明光寺(天台宗)

坂上田村麻呂が東征の際に建立したといわれ、神仏分離までは上記日吉神社の別当

庚申塔

将軍沢地区を抜けると坂道、林内の下草がきれいに刈ってあるところがあった

オオムラサキの保護区だろうか?

笛吹峠前に掘割した鎌倉街道の遺構が見られる

【笛吹峠 9:36 7.1km】

峠を超えると嵐山町から鳩山町

新田義貞の三男・義宗らが後醍醐天皇の皇子宗良親王を奉じて足利尊氏軍と戦かった最後の地。宗良親王が折からの月明かりの中で笛を吹いたことから「笛吹峠」と呼ばれるようになったという伝承がある。

群馬・栃木県に所縁のある足利尊氏と新田義貞、一緒に鎌倉幕府を倒したが後醍醐天皇の建武の新政以後対立し新田義貞は敗北した

馬頭観音と猿田彦大神(庚申塔)

【羽黒堂(地蔵堂)10:00 8.1km 】

地蔵堂が、羽黒堂と呼ばれるようになった謂れについては、「坂上田村麻呂が大蛇を追いかけたが当地周辺で大蛇を見失った(はぐれた)」など様々あるそうだ

鳩川に架かる大橋を渡りバス停わきに石塔・石仏がある

庚申塔・馬頭観音・六地蔵など

【泉井山 金沢寺(こんたくじ)(曹洞宗) 10:30 9.8km】

町指定の文化財 これもどこにあるのか?

鳩山町の文化会館を目指し鎌倉街道を進む

前方の橋の下を潜り鳩山中学校のフェンスを左に進む

文化会館に寄るが休館だったので先へ進む

【今宿八坂神社 11:35 13.2km】

夏例祭で奉納される八坂神社祭囃子は、鳩山町無形文化財に指定

面白いマンホール

「毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合のマンホール蓋は、毛呂山町・越生町及び鳩山町の3町の汚水処理をしているため、各町の花・木の絵柄を導入しました。」毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

越辺川(おっぺがわ)沿いにある水神灯

石灯籠のようなこの水神塔は水上安全を祈願して建てられた常夜灯

常夜灯脇の青面金剛(庚申塔)

地図にある越辺川沿いの道を進もうとするが馬場や大学グランドになっており畦道を歩く

【堂山下遺構 12:10 15km】

毛呂山町に入る

フェンスの左のグランドが遺跡らしいがよくわからない

ここから鎌倉街道上道の案内板が整備されている

のぼり旗まで建っている

自治体により鎌倉街道への熱の入れようはだいぶ違う

「延慶の板碑」延慶3年(1310)と刻まれた塔婆で高さ3m

メモ: 板碑(いたび)は、主に供養塔として使われる石碑の一種である。板石卒塔婆、板石塔婆と呼ばれ、特に典型的なものとしてイメージされる武蔵型板碑は、秩父産の緑色片岩を加工して造られるため、青石塔婆とも呼ばれる。『ウィキペディア(Wikipedia)』

毛呂山町歴史民俗資料館

毛呂山町の鎌倉街道上道が令和4年11月に国の史跡に指定されたので特別展をやっていた

鎌倉街道遺構 樹木が伐採され草刈りもしてあったがこの先竹藪で行き止まり

【めし処うどん家 13:15~13:35 17.4km】

少し遅くなったがここで昼食 かつ丼を食す

この先も鎌倉街道遺構が続く

【市場神社 13:39 17.8km】

馬頭観音 寛政7年(1795)建立

【森戸橋 13:57 18.9km】

2020年に完成した高麗川に架かる森戸橋

向こう側は坂戸市

森戸橋より上流を望む

国渭地祇神社(くにいちぎじんじゃ)

かわった名前なので調べてみると「国一熊野大権現」(国で一番の・・)が「国渭地祇」に訛ったのではないかといわれている

「延喜式内」とあるので由緒ある神社

神社近くに東武生越線の西大家駅があり隣接する踏切を横断

昔懐かしいカラーリングの東武鉄道の車両が通過

T字路のガードレールの向こうに掘割状の遺構が残されているが今は水路になっている

手前右の溝蓋が架かっているのが続きの水路

暗渠になったり開渠になったりしているがこのルートが鎌倉街道だろう

【日枝神社 14:36 21.2km】

日枝神社

小畔川の堺橋

鎌倉街道は毛呂山町から日高市に入ったあたりから東西2ルートあり武蔵高萩駅南あたりで1つになっていたらしい

東側のルートはここより小畔川下流で別所橋を渡る

白山神社

【武蔵高萩駅着 15:32 24.8km】

時間によっては高麗川経由の八高線で帰ることができたが

この時間は川越・大宮経由の高崎線の方が早い

疲れたので、大宮から各駅グリーンでゆったり前橋まで帰った

昨年、毛呂山町の鎌倉街道上道が国の史跡に指定されたそうですが

隣接する市町村とも連携し鎌倉から高崎まで、高崎以遠や中山道を含め線として

四国巡礼88か所やスペイン巡礼の道などの様になれば良いと思います

花粉症が悪化する中の道中ですが夏の暑さに苦労する前に

花見がてらの道中を楽しみながら鎌倉へ到着したいと思う今日この頃です

↓そんな訳で 押していただくとたすかります

地図

次の資料を参考にしています

鎌倉街道を歩く(保存と活用のいま) 高橋光幸著 さきたま出版会:鎌倉街道上道の案内書

旧鎌倉街道探索の旅 Ⅰ 上道・山ノ道編 芳賀善次郎著 さきたま出版会:鎌倉街道のバイブル

五街道の旅:五街道はじめ脇往還・歴史街道など地図付きで詳しいホームページ

道・鎌倉街道探索日記:埼玉県内の鎌倉街道を地図と写真で詳しく解説

「隠居の思ひつ記」:迷道院高崎(めいどいんたかさき)さんの軽快で詳細なブログ

上野国交替実録帳を読む(千年前の県政白書) 前澤和之著 みやま文庫:群馬を知る事典みやま文庫から

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます