【13日目 信濃路 長野県】 令和6年(2024)1月11日(木)曇り

宿場距離:塩尻~奈良井 25.7km

歩行距離:塩尻駅~奈良井駅 26.2km(累計318.0km) (日本橋・下諏訪3割増318.0/253.8=1.25)

行 程:前橋4:30==7:30塩尻駅07:36---07:55平出一里塚---08:52邂逅の清水08:55---09:01洗馬宿09:12言成地蔵尊09:13---10:11本山宿----11:11「これより南木曽路」碑11:22---12:38贄川駅12:40---12:50贄川宿12:51---14:36道の駅 木曽ならかわ14:44---16:01奈良井駅16:07---16:19奈良井宿16:19---16:35奈良井駅16:57==17:20塩尻駅

奈良井駅~塩尻駅420円、BizHotel塩尻駅前(1泊朝食付4,750円)佐久平駅駐車場 4日間2,400円

昼食:食堂SS 五目中華780円、夕食:元祖山賊 山賊焼定食1200円

【塩尻宿から洗馬(せば)宿へ 7:36塩尻駅を出立】

7:36塩尻駅を出立

7:55 駅から1.5km 平出の一里塚(日本橋から59里)

天気予報は晴れだったが山は雪模様の様

前回ここまで歩いた

一里塚から間もなく中央本線を横断する

踏切の名前は「第1中仙道踏切」

中央本線のJR東海は塩尻から営業範囲なのでここが第一踏切なのだろう

国道19号の信号は「中仙道一里塚」

踏切も国道も「山」ではなく「仙」の字を使用しているのには理由だあるのだろうか?

肘懸松

【洗馬(せば)宿着 8:38 塩尻駅から4.4km】

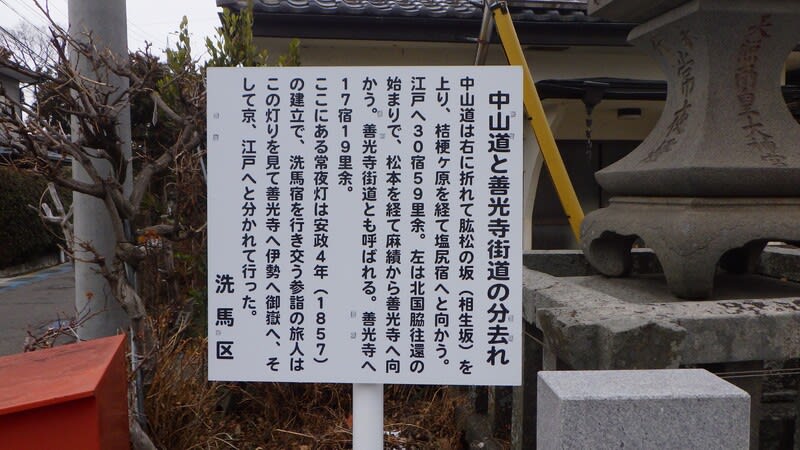

安政四年(1857))建立の分去れ常夜燈

常夜燈に向かって右が江戸へ向かう中山道、左は善行寺へ向かう善行寺街道(北国街道)

分去れから100m程歩き、右下に「邂逅(あふた)の清水」がある

治承四年(1180)平氏追討の令旨が下ると木曽義仲は挙兵。小県の依田城を目指す途中、ここで家臣今井四郎兼平と出会った。これがあふた(会うた)の由来。

兼平が強行軍で疲弊した義仲の愛馬の足をこの清水で洗うと、馬はたちまち元気を取り戻した、これが洗馬(せば)の地名由来と言われている

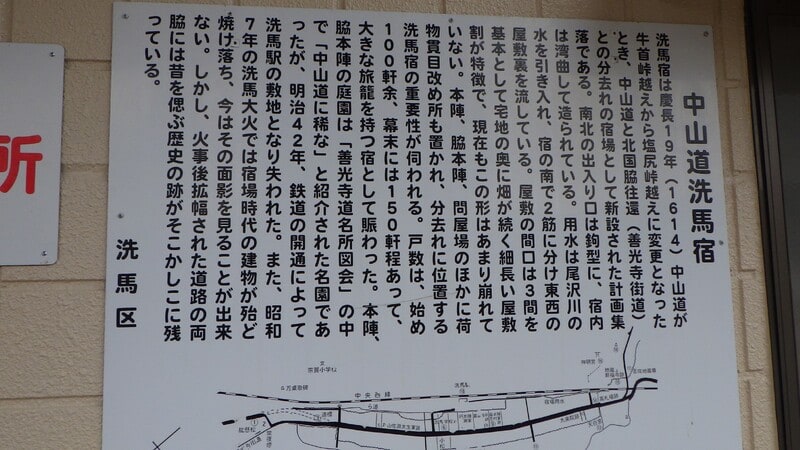

洗馬宿は度々大火に見舞われ、昭和七年(1932)の大火で宿並のほとんどは灰燼に帰した。

洗馬本陣跡 表示板だけがある

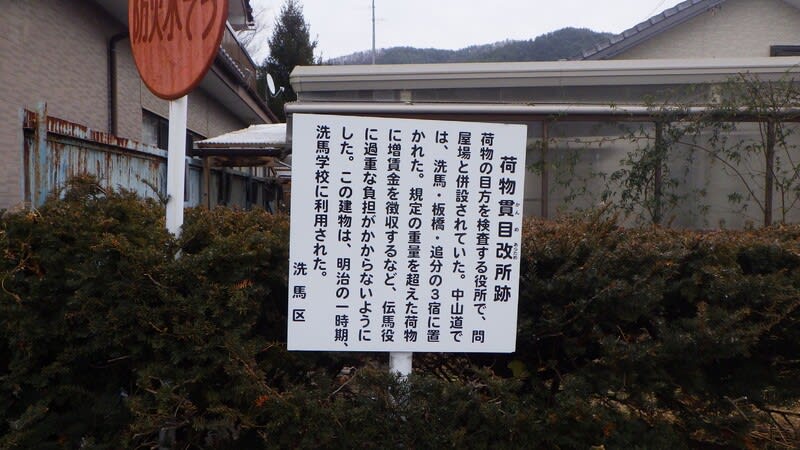

荷物貫目改(かんめあらため)所跡

問屋場が扱う荷物の目方を検査する役所。中山道では板橋、追分とここの三宿に置かれた、規定の重量を越えた荷物に増賃金を徴収するなど、伝馬役の加重負担を防止しした

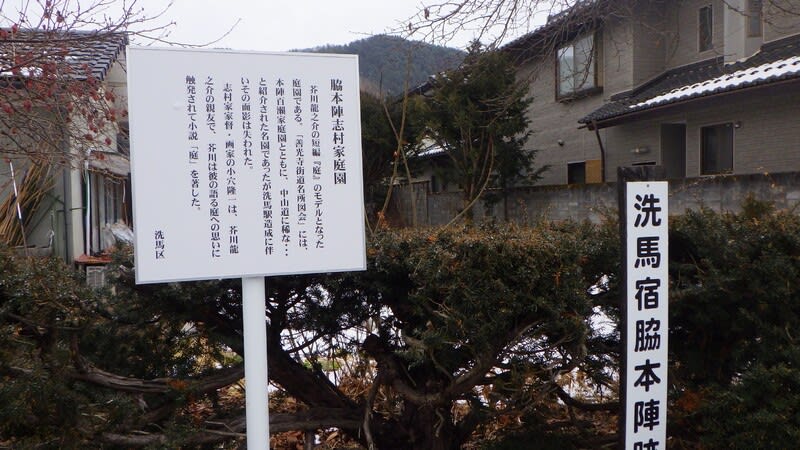

脇本陣跡 敷地内には明治天皇御駐輦之處碑がある

洗馬宿の京口で高札場跡、枡形跡

芭蕉句碑 「梅雨はれの わたくし雨や 雲ちぎれ」

「わたくし雨」は地域の一部に部分的に一時降る雨

9:15 5.9km 牧野の一里塚跡 日本橋より60里

【本山宿着 9:55 塩尻駅から8.2km】

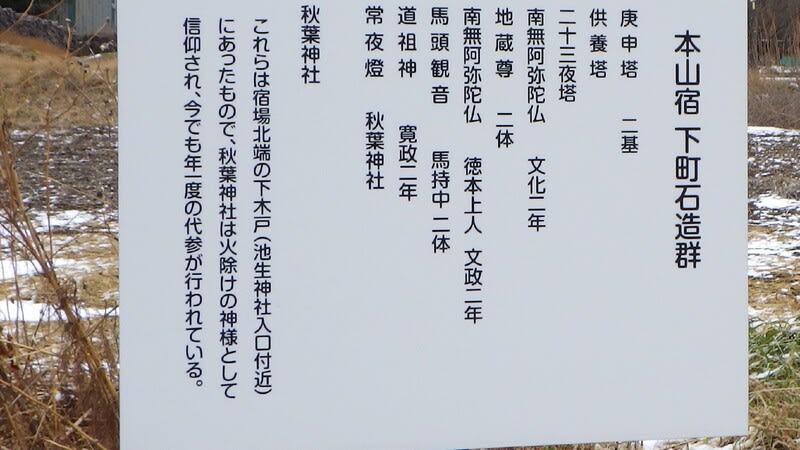

秋葉神社と石造群

秋葉常夜燈、道祖神(寛政二年)、馬頭観音像(二体)、徳本名号碑(文政二年)、地蔵尊(二体)、名号碑(文化二年)、二十三夜塔、供養塔、庚申塔(二基)が並んでいる

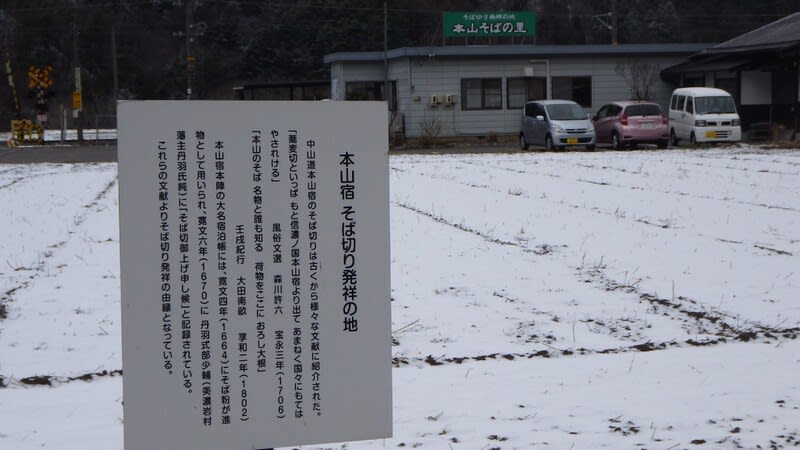

本山はそば切り発祥の地といわれている

それまでは蕎麦粉を団子状に丸めた「そばがき」で食べたが、これを薄く延ばし、細く切ったのが「そば切り」で今の蕎麦の形、ありがたい発明だ

下社参道跡「下社(諏訪社)は昭和26年(1951)に上社である八幡宮に合祀され、本山神社となった」と記されている

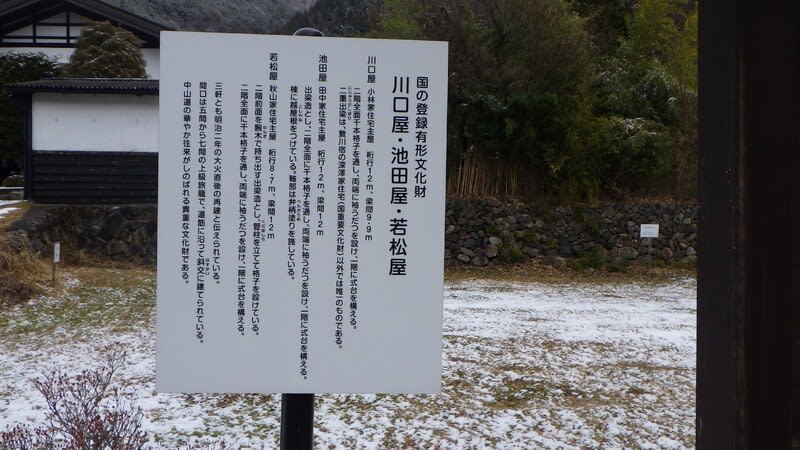

本山宿 旧旅籠川口屋、池田屋、若松屋(重要文化財)

道の屈曲に合わせて、3軒が少しづつずらして建てられている

手前のガスボンベのある所が下問屋跡、右奥が本陣跡

上問屋・脇本陣跡

口留番所跡

本山は松本藩領で、尾張藩領に接しているため番所が置かれた

本山宿の上木戸(京口)跡

高札場跡 常夜燈と秋葉大権現の石碑

国道19号との合流に本山宿の大看板

日出塩の青木 10:35 塩尻駅から10.1km

「洗馬の肱松日出塩の青木お江戸屏風の絵にござる」と詠われた

国道19号線からJR中央本線を横断する第2中仙道踏切は廃止され、青木大神碑と日出塩の青木標柱は今のところに移設されたようだ

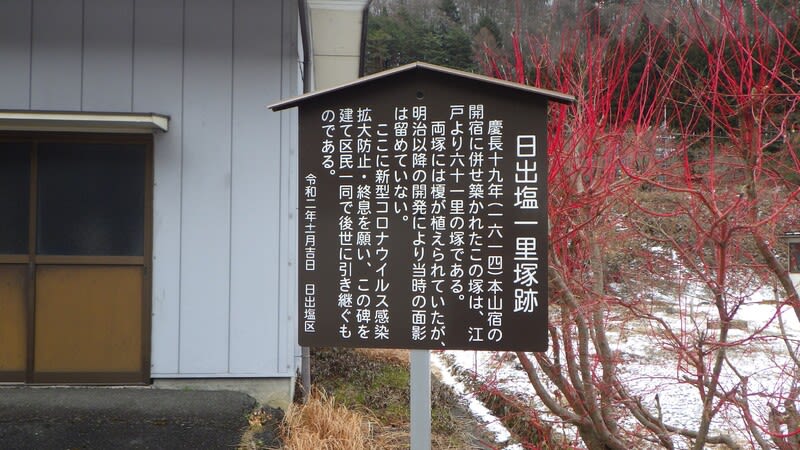

日出塩の一里塚跡 江戸より61里、京へ71里

平成2年に建てられた標柱には新型コロナウイルス拡大防止・終息の願いが書かれている

曹洞宗秀永山長泉寺

一里塚近くにあり、山門の雪を被った六地蔵はさながら笠地蔵

笠をかぶせた人へ恩返しするのかもしれない

左から筆塚・道祖神・秋葉大権現

火災が多かったのか火伏の神様秋葉大権現が多く見られる

暫く中央本線沿いの国道19号を歩く

江戸初期の中仙道解説版

古中仙道は慶長六年(1601)大久保長安によって整備され、下諏訪から岡谷を経て三沢(小野)峠を越して小野へ出て、牛首峠を越してここに出。長安が没すると下諏訪から塩尻峠を越えて塩尻に出る道筋に変更された。

古中仙道の方が、西に贄川・東に下諏訪・北に塩尻を結ぶ三角形の底辺を歩き近そうだが、塩尻にこだわったのだろうか?

江戸初期の中仙道入口

【是より木曽路 11:11 塩尻駅より12.3km】

「是より南 木曽路」碑

東の桜沢から、西の十曲峠まで、贄川宿から馬込宿までの11宿約22里余り(約90km)あり、中山道のハイライト区間

国道を外れ桜沢から山道に

厄除???馬頭観世音文字塔と馬頭観音像

厄除けの文字がある馬頭観音は初見かもしれない

落石防止ネットの端を歩く崖の道岨道(そばみち)

旧道出口近くにある三面六臂馬頭観音像、道祖神、南無阿弥陀仏名号碑

中央線のトンネル跡か?

桜沢立場跡 11:35 塩尻駅から12.9km

桜沢茶屋本陣跡

建物前には明治天皇櫻澤御膳水碑、明治天皇櫻澤御小休所碑、明治天皇御駐輦跡碑がある

奈良井川の片平ダム

旧道に架かる昭和10年建設のアーチが美しい「土木学会推奨土木遺産」旧片平橋

旧片平村

段上に民家の様な曹洞宗飛梅山鶯着寺(おうちゃくじ)、日出塩の長泉寺の末寺

諏訪地方では多かったが、木曽に入り本日始めて見る双体道祖神 摩耗が激しくよくわからない

擁壁上に若神子(わかみこ)の一里塚、江戸日本橋より数えて六十二里目

鉄道と国道に削られたが西塚の一部が残っている

若神子旧道入口

集落の水屋には津嶋牛頭天王が祀られている

青面金剛像庚申塔、道祖神、廿三夜待供養塔

回国六部塔・道祖神など

*回国六部:詳しくは 日本廻国大乗妙典六十六部経聖(ひじり)。略称は六部・廻国。「法華経」66部を書写し,全国66州(壱岐国・対馬国を除く)の霊場に1部ずつ奉納する廻国の修行者,またその書写した経典。江戸時代には経典でなく納経札が奉納された。各国の一宮や国分寺に納めることが多いが,必ずしも一定せず巡路も決まっていない。六十六部に身をやつした物乞いも多く,行き倒れのあった場所には六部塚が作られた。(山川 日本史小辞典 改訂新版 )

崖上の隘路を進むと前方にJR贄川駅

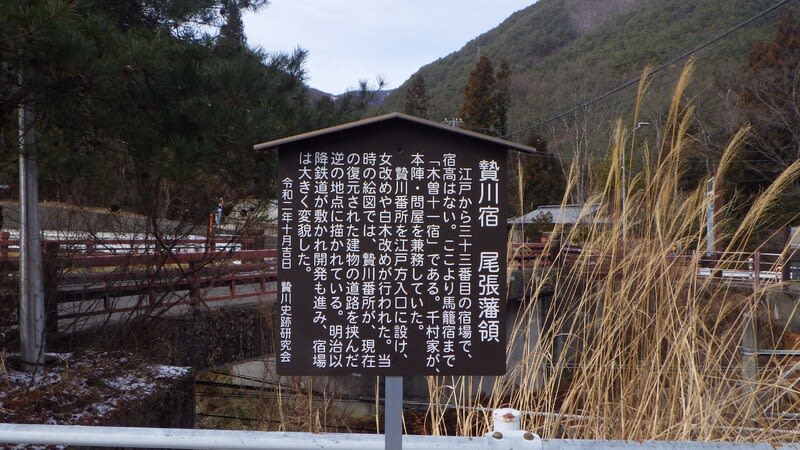

【贄川(にえかわ)宿着 12:45 塩尻駅から16.5km】

贄川関所

「 木曽路は尾張藩領で、贄川は松本藩との領界にあたるため、木曽路の北口に福島関所の副関所が置かれ、入り鉄砲に出女や木曽五木の搬出を厳しく取り締まり、尾張藩の北番所とも呼ばれた」

贄川宿は昭和五年(1930)の大火で宿並のほとんどは灰燼に帰した

水場

本陣跡

秋葉・津島神社

津島神社と秋葉神社

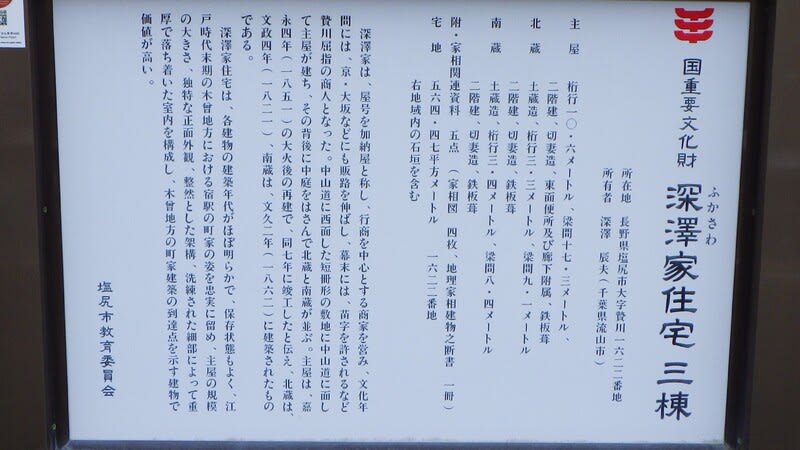

深澤家住宅、深澤家は屋号を加納屋と号し、行商を中心とする商家を営み文化年間(1804~17)京大坂にも販路を伸ばし、幕末には苗字が許された贄川屈指の商人

主屋は嘉永七年(1854)築、北蔵は文政四年(1821)築、南蔵は文久二年(1862)築で国指定重要文化財

倉にウサギの鏝絵(こてえ)がある

水屋

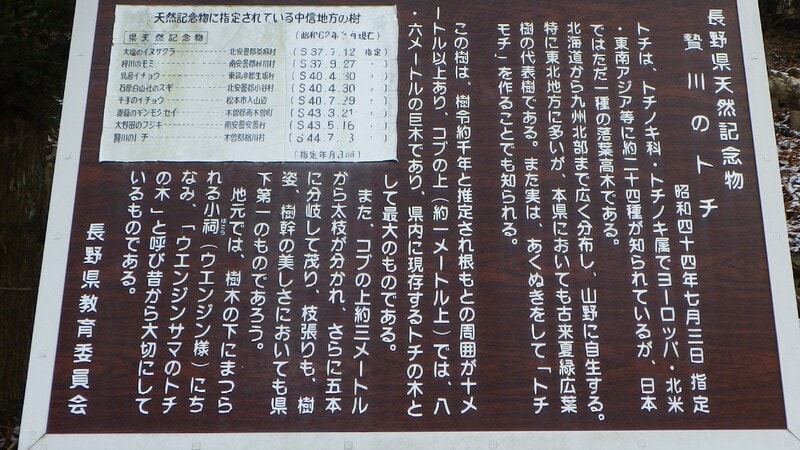

贄川のトチ 迫力ある力こぶの様な塊が圧倒する

贄川のトチ 迫力ある力こぶの様な塊が圧倒する推定樹齢千年で、樹高33m、根元周囲17.6m(長野県天然記念物指定)

13:15 塩尻駅より17.6km

食堂SSで遅い昼食 五目中華750円(自分には少塩分多めだった)

街道沿いに食堂やコンビニなど少ないので昼食場所には苦慮する

食堂の並びの段上に地蔵尊、観音菩薩、馬頭観音等の石仏石塔群

奥に枝垂れ桜の古木

津島神社

津島神社の並びの石塔群、庚申塔、徳本南無阿弥陀佛名号碑等

押込一里塚 江戸日本橋より63里目

中学生が書いた解説版

道の駅 木曽ならかわ

芭蕉翁句碑「送られつ をくりつ果ては 木曽の秋」

宝暦十一年(1761)木曽代官山村甚兵衛良啓(たかひら)が建立したもの

諏訪神社 15:00 塩尻駅から 22.3km

大宝二年(703)の創建、天正十年(1582)鳥居峠の合戦で木曽義昌に敗れた武田勝頼は敗走の際、社殿に火を掛け全焼させた、朱塗りの本殿は享保十七年(1732)の再建

木曽平沢

漆器店が街道の両側に並ぶ平沢は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている

宿場町ではないが見ごたえのある建物群、銀行の支店もあり豊かな集落の様だ

「きそ平沢は木曽漆器の町であるが、往時は奈良井が本場だった。享保九年(1724)奈良井には塗物師44軒、桧物師99軒あった。その頃平沢村には桧細工に漆を塗るものが十数軒あったに過ぎなかった。塗櫛に執着した奈良井は次第に寂れ、平沢は漆器工芸で発展していった」(ちゃんと歩ける 中山道六十九次)

漆工房巣山は国登録有形文化財

津島神社

愛知県津島市にある織田氏の氏神津島神社(津島牛頭天王社)が本社か?、津島神社と火災除けの秋葉神社が多い

中央線の下を潜る

橋戸の一里塚 江戸日本橋より64里 15:30 塩尻駅より24.2km

奈良井道踏切 中仙道第〇踏切では無かった

奈良井駅 16時着 塩尻駅から26.2km

奈良井駅から塩尻駅まで戻り宿泊

塩尻駅近くの山賊焼きの始まり「元祖 山賊」で夕食

熱燗で頼んだ清酒大雪渓が疲れて冷えた体に効いてかなり酔った

「山賊焼き; 鶏もも肉を、すり下ろしたニンニクやタマネギを効かせた醤油タレに漬け込み、片栗粉をまぶして油で揚げる」

昨年までに退職後の目標としてきた、四国88か所・百観音・百名山を達成できました

そして、鎌倉街道上道を歩いた後は5街道を歩くことでが次の目標

5街道の中で最も長い中山道から歩き始めました

奈良井・妻籠・馬籠宿などの有名なところ以外にも

歩くと周囲の神社仏閣・路傍の石碑・古樹巨木・古民家などなど見どころ満載

中山道の中間地点まで来ましたがこれからも楽しみです

↓そんな訳で 押していただくとたすかります

以前の記録はこちら

地図

*参考

ちゃんと歩ける中山道69次 八木牧夫著 山と渓谷社

五街道ウオーク:上記本の著者八木牧夫さんのホームページ

電子足跡・中山道歩き旅GPSログがとても参考になります

*用 語

【距 離】

1間≒1.818m 1町=60間≒109m 1里=36町≒3.927km

【中山道三大難所】

・碓氷峠 ・木曽の桟(かえはし) ・太田の渡し

【立場(たてば)】江戸時代の五街道やその脇街道に設けられた施設。次の宿場町が遠い場合はその途中に、また、峠のような難所がある場合はその難所に、休憩施設として設けられたもの。茶屋や売店が設けられていた。立場が発展し、大きな集落を形成し、宿屋なども設けられたのは間の宿(あいのしゅく)。杖を立ててひと休みしたのでその名が生じたといわれている。

【高札場(こうさつば)】幕府や領主が決めた法度(はっと)や掟書(おきてがき)などを木の板札に書き、人目のひくように高く掲げておく場所

【「問屋場」(といやば)】人馬の継立業務(幕府の公用旅行者や大名などがその宿場を利用する際 に、必要な馬や人足を用意しておき、彼らの荷物を次の宿場まで運ぶ)、飛脚業務(幕府公用の書状や品物を次の宿場に届ける)

【名号(みょうごう)】名をもって号(さけ)ぶという意味。「六字名号」・「九字名号」・「十字名号」などがある。六字名号は南無阿弥陀仏の六字

【回国六部】

日本廻国大乗妙典六十六部経聖(ひじり)。略称は六部・廻国。「法華経」66部を書写し,全国66州(壱岐国・対馬国を除く)の霊場に1部ずつ奉納する廻国の修行者,またその書写した経典。江戸時代には経典でなく納経札が奉納された。各国の一宮や国分寺に納めることが多いが,必ずしも一定せず巡路も決まっていない。六十六部に身をやつした物乞いも多く,行き倒れのあった場所には六部塚が作られた。(山川 日本史小辞典 改訂新版 )

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます