令和7年(2025)3月6日(木)曇り

【行 程】

3月5日大宮駅西口20:35=三重交通バス(11,600円)=7:52新宮駅7:55=(JR190円)=8:01三輪崎駅8:05-- 08:19 宝蔵寺 - 09:23 佐野王子跡 - 09:39 宇久井駅 - 09:58 小狗子峠入口 10:07 - 10:12 小狗子峠 - 10:31 大狗子峠 - 11:06 浜の宮王子 11:07 - 11:11 補陀洛山寺 11:13 - 11:20 浜の宮王子 - 11:21 補陀洛山寺 11:25 - 12:15 那智温泉 - 12:43 尼将軍供養塔 - 13:05 市野々王子 13:10 - 13:39 大門坂入口 - 14:19 那智山バス停 14:22 - 14:31 青岸渡寺 14:32 - 14:37 熊野那智大社 14:47 - 14:49 青岸渡寺 14:56 - 15:23 飛瀧神社 15:25 - 15:31 那智瀧前バス停15:45=(熊野御坊南海バス260円)=15:52大門坂バス停--Minpaku Kodou泊(素泊6,000円)

歩行距離 17.8km 登り540m 下り390m

毎度の夜行バス利用で新宮駅到着、待ち時間無しでJR紀伊本線で三輪崎駅へ

紀伊本線は新宮駅を境に東はJR東海、西はJR西日本管轄

JR西日本管轄区間は電化されているがJR東海区間は非電化

道標が少なく地図どうり進んでいるのか不安になるが道標を見つけ一安心

* *

*

98佐野王子

「近世には熊野那智大社の末社となり、---熊野参詣の折は、佐野の浜で拾った小石を衣の袖に入れ、那智山の社壇に奉納する習慣があったと伝えられています。」(解説版)

新宮港

新宮市から那智勝浦町へ

この辺り国道42号線を歩くが舗装は無く歩きにくく、雨の日は要注意

小狗子(こくじ)峠への分岐

鍛冶屋口茶屋跡 猿を飼っていたので「猿茶屋」とも呼ばれていた

小狗子峠登り口(南)

*

白菊浜 小狗子峠登り口(南)と道路を挟んだ海側に解説版がある

平維盛(たいらのこれもり)と白菊姫の伝説

「平維盛の侍女だった白菊姫は、熊野古道を歩き回ってかつての主人を探しました。やがて宇久井村にたどり着くと、村人に「維盛は入水された」と聞かされ。失意の白菊姫は、浜辺に小屋を建て、そこで維盛のために祈りながら余生を送りました。この浜は彼女にちなんで名づけられました。」

大狗子(おおくじ)峠入口

旧道に入ると落下したツバキ歩道を覆っていた

大狗子(おおくじ)峠

* *

*

99浜の宮王子 熊野三所大神社(くまのさんしょおおみわしゃ)

浜の宮王子とも渚宮王子、錦浦王子とも呼ばれ、中辺路・大辺路・伊勢路の分岐点となっていた。

隣接の補陀洛山寺と一体だったが明治の神仏分離で分かれた。神像3体は国重要文化財。

*

補陀落渡海

南の海の果てに補陀落浄土はあるとされ、その南海の彼方の補陀落を目指して船出することを「補陀落渡海」という。渡海僧は、30日分の食料と灯火のための油を載せて、小さな屋形船に乗りこみます。渡海僧が船の屋形のなかに入りこむと、出て来られないように扉には外から釘が打ちつけられたそうです。渡海船は、白綱で繋がれた伴船とともに沖の綱切島あたりまで行くと、綱を切られ、あとは波間を漂い、風に流され、いずれ沈んでいったものと思われます。

平安から鎌倉までは本気で補陀落往生を求めて渡海していたようですが、室町時代以降、儀式化したようで、補陀洛山寺の住職は60歳くらいになると、渡海する慣わしになっていたようです。その年を過ぎても渡海しない場合は信者に後ろ指を指されたといいます。しかしながら江戸時代には生者の渡海は行われなくなり、代わって、補陀洛山寺の住職が死亡した場合、あたかも生きているかのように扱って、かつての補陀落渡海の方法で水葬を行うようになりました。(み熊野ねっと)

* *

*

平維盛(たいらのこれもり)も補陀落渡海をしており、その供養塔もある

近くにあったクチナシの実

* *

*

荷坂峠の尼将軍供養塔

北条政子が我が子の供養のために建保6年(1218)に建立されたと伝わる

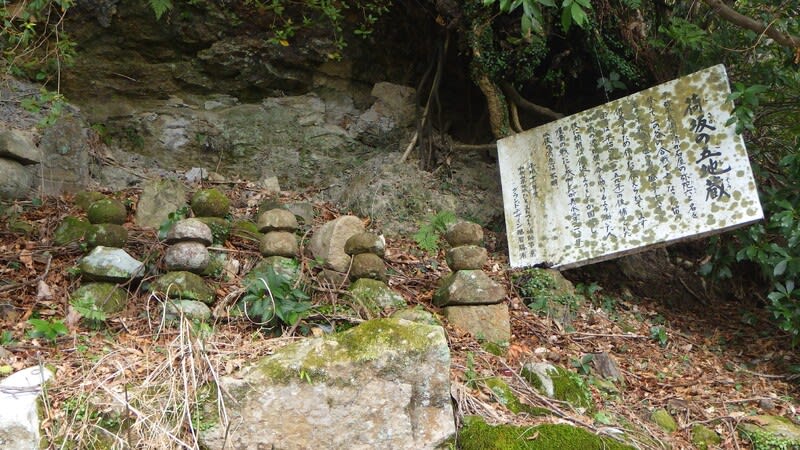

荷坂の五地蔵

平宗清が石屋の弥陀六と名を変えて、一の谷の合戦で亡くなった平敦盛(清盛の弟経盛の子)を供養するために作ったと伝えられる

* *

*

100市野々王子

近世には那智山の末社となり、若女一王子社あるいは市野々王子と呼ばれ、明治に那智山の支配から離れて、村社となり王子神社と改称。近隣にあった金刀比羅神社を合祀し現在に至る。

*

お杉社

スギに囲まれた境内に、影向石(ようごういし)とよばれる石が祀られており、この石の上に天照大神が姿を現したという伝説がありる。ここは市野々王子が、もとあった場所ともいわれてる。

砂防ダム

付近の渓流には大規模な砂防ダムが沢山ある

平成23年(2011)紀伊半島大水害後に建設されたものだろうか?

*

大門坂観光案内所前

なでしこジャパンの2011年FIFA女子ワールドカップ優勝とロンドンオリンピック銀メダルを記念して、監督、選手の足型、手型が刻まれた"なでしこジャパン記念モニュメント”がある

2016年リオ五輪予選敗退した後引退した天才「宮間あや」は今何をしているのだろう

大門坂入口

*

新宮藩の関所跡 通行料11文を徴収した。はるばる来て11文が払えない旅人はどうしたのだろう?

関所跡向かいにある大坂屋旅館跡

南方熊楠が3年近く(明治35年~明治37年)滞在した。南方熊楠はここの離れを常宿として那智山中の植物調査を行った

振ヶ瀬橋 俗界と聖域とを振り分ける境の橋

樹齢800年と推定される杉の巨木(夫婦杉)

* *

* *

* *

*

10分歩けば我を忘れ、30分歩けば世の中を忘れるという石畳が続く

参道入り口

実方院跡 上皇たちの宿所の跡地

熊野那智大社の一の鳥居

タブノキ 樹齢700年

大雲取越入口 明日はここから出発予定

三重塔 後ろに那智の滝

ミツマタの花も咲いている

* *

*

那智大滝(なちのおおたき)

「那智の滝」といわれ、「一の滝」ともいわれるこの滝は、 落差133mの日本一の直瀑

「熊野那智大社別宮飛瀧(ひろう)神社」は本殿・拝殿は無く直接瀧を拝む

本日はここまで、ここからバスで大門坂近くの宿へ

後鳥羽上皇と藤原定家の熊野御幸をたどる旅、3泊4日を繰り返すこと5回目

熊野の補陀洛山寺の代々の住職には、61歳の11月に補陀落渡海を行なう慣わしがあった。

住職の金光坊は、61歳で渡海せざるをえなくなり渡海するが、途中で逃げ出した

しかし、役人はこれを認めることができず、金光坊を海に突き落として殺してしまった。

熊野古道の旅は信仰の旅でありますが、スタンプラリーの様な我が旅

「信不信を選ばず、浄不浄を嫌わず」の熊野権現は許してくれると思う今日この頃であります

井上靖著「補陀落渡海記」、怖くて読めません

参考1:歩く旅シリーズ 熊野古道を歩く 山と渓谷社

参考2:「日本史 小辞典」(改訂版) 山川出版社

参考3:藤原定家の熊野御幸(ごこう):神坂次郎著 角川ソフィア文庫

参考4:熊野まんだら街道:神坂次郎著 新潮文庫

参考5:み熊野ねっと

参考6:ウオーカーステイションTV

(PS)川崎大師・節分風景やライトアップ善光寺など2月のレビュー記事を公開していますのでまた覗いてみて下さい。

東日本大震災のあった2011年は7月に新潟・福島豪雨、9月には紀伊半島大水害のあった年でもありました。

熊野古道のあちこちにいまだに大水害の跡が残されており当時の被害の大きさを感じることができます

我が上州は今のところ自然災害の少く幸いですが、平穏な日々が続くことを願うばかりです