愛知県・新城市にやってきました。続きです。「長篠城」と「長篠城址史跡保存館」「馬場美濃守信房の墓」に行ったついでに行きたい場所を紹介します。

「長篠城址保存館」から車で15分ほどの「設楽原歴史資料館」です。ちょうど企画展「山縣昌景と竹広火おんどり」をやっていました。

この資料館では、「長篠・設楽原の戦い」関連や火縄銃関連の展示物が多かったです。

野田城の模型がありました。三方原の合戦で、徳川軍を破った武田軍が1573(元亀4)年にさらに進軍してきて菅沼定盛が守る野田城を攻撃したと言われます。結局は武田軍が勝ち、その後の長篠・設楽原の戦いに繋がります。

長篠の戦いの位置関係などを把握できて、学習になります。ぜひ長篠城址保存館とセットで来たいですね。

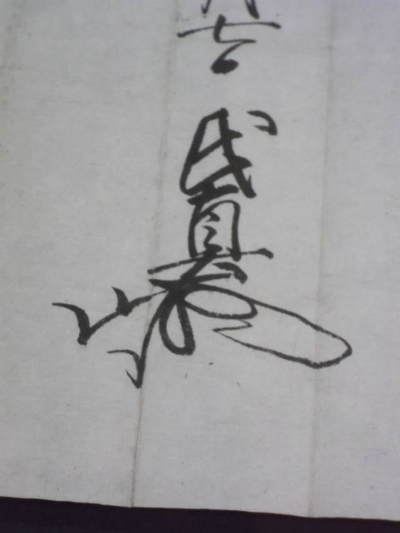

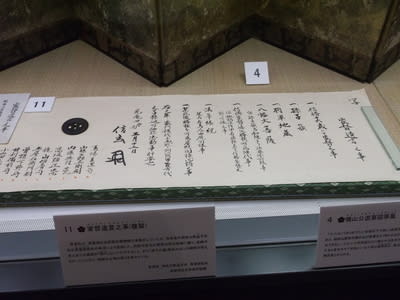

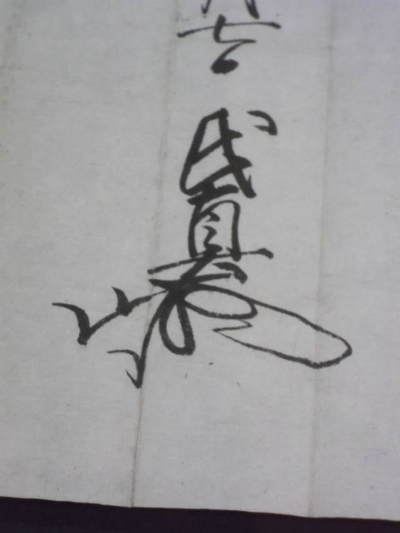

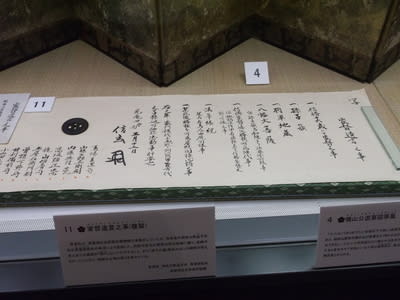

そんな中で今川氏真の古文書がありました。1561(永禄4)年に、冨賀寺寺領の安堵状で、三河国の領国安定化に努力した氏真の痕跡が見えました。やはり氏真は凡庸な武将ではなく、努力したけれど時代にあらがえなかっただけのようですね。氏真の花押が見れたのがラッキー!

長篠の合戦で大量に鉄砲が使われたことから、この資料館でも火縄銃の展示が多いです。

これは「サーペンタイン」という火縄銃の原始的な構造の銃や、火縄銃作るまでの苦労、火矢筒、信玄砲、日野筒など様々な火縄銃の歴史が学べます。

また、火縄銃のレプリカがあり、訪問者が持てるコーナーがあります。といっても私も火縄銃のレプリカ持っているんですけどね(笑)

そしてこれまた武田氏ファンにはたまらない「家督遺言之事」(複製)が展示されていました。企画展で「山縣昌景」を取り上げるあたり、この資料館でも好意的に武田氏を取り上げています。このあたりの地は、今川・松平(徳川)・武田としょっちゅう領主が変わったからあまりひとつの家に思い入れはないんでしょうかもしれませんね。

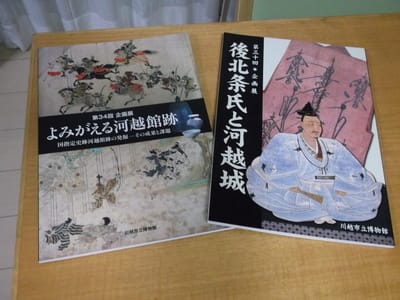

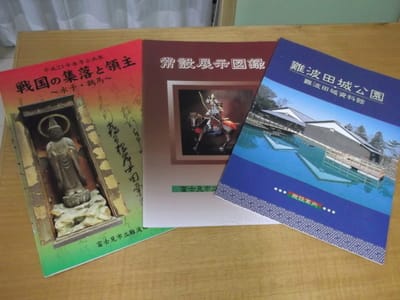

受付では図録が売っています。「長篠城址史跡保存館」と共通の資料も多いですが、独自の資料も売っています。私は2006(平成18)年の企画展の図録「戦国の夢を追いかけた武田信玄・勝頼展」を買いました。また福井市立郷土歴史博物館「越前山縣家と武田信玄」の図録も売っていたので、それも購入!

さて、次はこの資料館から徒歩で5分ほど、車で2分ほどの「馬防柵」を見に行きましょう。

説明版をみると、織田軍と徳川軍の馬防柵の組み方を区別して表現してあると書いてあります。差は「攻口」(出入り口)の設け方にあるといいますが…詳しい説明があればよかったなあ。

写真を見返してもう一度見てみよう。この上の写真のタイプの「攻口」は木柵をずらして「攻口」を作っています。

上の写真は、木柵をずらしただけでなく、冠木門のような「攻口」を設けています。「攻口」としても出入り口が大きいですね。これが答えなのかいささか不安はありますが。

明日は、家族旅行で行った「新城総合公園」が一風変わっていたので、それを取り上げたいと思います。

「長篠城址保存館」から車で15分ほどの「設楽原歴史資料館」です。ちょうど企画展「山縣昌景と竹広火おんどり」をやっていました。

この資料館では、「長篠・設楽原の戦い」関連や火縄銃関連の展示物が多かったです。

野田城の模型がありました。三方原の合戦で、徳川軍を破った武田軍が1573(元亀4)年にさらに進軍してきて菅沼定盛が守る野田城を攻撃したと言われます。結局は武田軍が勝ち、その後の長篠・設楽原の戦いに繋がります。

長篠の戦いの位置関係などを把握できて、学習になります。ぜひ長篠城址保存館とセットで来たいですね。

そんな中で今川氏真の古文書がありました。1561(永禄4)年に、冨賀寺寺領の安堵状で、三河国の領国安定化に努力した氏真の痕跡が見えました。やはり氏真は凡庸な武将ではなく、努力したけれど時代にあらがえなかっただけのようですね。氏真の花押が見れたのがラッキー!

長篠の合戦で大量に鉄砲が使われたことから、この資料館でも火縄銃の展示が多いです。

これは「サーペンタイン」という火縄銃の原始的な構造の銃や、火縄銃作るまでの苦労、火矢筒、信玄砲、日野筒など様々な火縄銃の歴史が学べます。

また、火縄銃のレプリカがあり、訪問者が持てるコーナーがあります。といっても私も火縄銃のレプリカ持っているんですけどね(笑)

そしてこれまた武田氏ファンにはたまらない「家督遺言之事」(複製)が展示されていました。企画展で「山縣昌景」を取り上げるあたり、この資料館でも好意的に武田氏を取り上げています。このあたりの地は、今川・松平(徳川)・武田としょっちゅう領主が変わったからあまりひとつの家に思い入れはないんでしょうかもしれませんね。

受付では図録が売っています。「長篠城址史跡保存館」と共通の資料も多いですが、独自の資料も売っています。私は2006(平成18)年の企画展の図録「戦国の夢を追いかけた武田信玄・勝頼展」を買いました。また福井市立郷土歴史博物館「越前山縣家と武田信玄」の図録も売っていたので、それも購入!

さて、次はこの資料館から徒歩で5分ほど、車で2分ほどの「馬防柵」を見に行きましょう。

説明版をみると、織田軍と徳川軍の馬防柵の組み方を区別して表現してあると書いてあります。差は「攻口」(出入り口)の設け方にあるといいますが…詳しい説明があればよかったなあ。

写真を見返してもう一度見てみよう。この上の写真のタイプの「攻口」は木柵をずらして「攻口」を作っています。

上の写真は、木柵をずらしただけでなく、冠木門のような「攻口」を設けています。「攻口」としても出入り口が大きいですね。これが答えなのかいささか不安はありますが。

明日は、家族旅行で行った「新城総合公園」が一風変わっていたので、それを取り上げたいと思います。