いよいよ、「東北応援企画~日帰り東北の旅~」も第6弾にして最終回になりました。今日は志波城の外郭南門から入った城内をレポートします。

外郭線のすぐ外に築地外溝があったように、同じく塀のすぐ内側にも溝があり「築地内溝」と言われています。この外郭線の内溝に沿った形で、竪穴住居跡が250軒も発掘されました。城域全体では1000軒ほどあったのではないかと推定されており、どうやら城を守る鎮兵の住居あとだったのではないかと考えられています。

さて、外郭南門から北方向に目を向けます。南門からまっすぐ北に道路が伸びています。「南大路」といって、真正面に見える「政庁南門」まで230m続いている城内道路です。幅員は18mで、外郭線の外にあった道路と同じようです。これを見ていると私がみた去年の光景を思い出すようです。

上の写真は「平城京跡朱雀大路」です。もちろん国家の首都である平城京の道路の方が、道路両端の塀の幅員が約89mと、幅員18mの志波城と比べられるわけありません。しかし、道路の横に木があるなど、その構成が見て取れます。志波城は平安時代の城柵。平城京の雰囲気を残しているとも言えないでしょうか。

志波城古代公園は全域が公有化されているわけではないので、このように外郭線から城内に入っても田園風景が続いています。また残念ながら南大路を分断するように小さな一般道路が横切っています。これも近鉄奈良線に分断された平城宮跡との共通点ですね(笑)

南大路を北上して政庁南門を紹介する前に、政庁南門から東に行ったところにある復元施設を紹介します。

「南東官衙」です。官衙は志波城の政庁のすぐ近くにある建物で、重要な公的役割を担った建物と考えられます。城で行う儀式の準備、日常の維持管理、兵士への禄の支給、蝦夷の記録、多賀城や胆沢城への物資の中継、東北行政経営、遠征計画などなど色々な職務を行っていたことでしょう。「南西官衙」「東官衙」「南東官衙」と政庁からみてどの位置にあったかで便宜上分けられていますが、規模からみて「南東官衙」が一番大きく重要な施設だったと思われています。この「南東官衙」からは鉄の成分も発掘されており、工房もあったのではないかと考えられています。「南東官衙」のうち、一軒の建物が復元されており、あとは芝生による平面展示となっています。

「南東官衙」の復元建物の中は展示スペースとなっていますが、常時開館しているわけではなく、「総合案内所」で一声かけなければ開館しないそうです…。

「総合案内所」のスタッフはとても丁寧で親切で、すぐに走って官衙建物施設を開けてくれました。建物に入ると、すぐに文章を書いている平安時代の役人の模型がお出迎え。

志波城政庁付近の模型があります。平安時代にはこんな風景が広がっていたんだなあと感じれます。まあ、結構実際の復元がされているので、それだけでも臨場感が味わえますけどね。

展示パネルで政庁の様子を詳しく解説しています。また、役人の仕事と暮らしなど平安時代を理解できる展示もあり、その内容は「総合案内所」以上です。

出土遺物も展示されています。

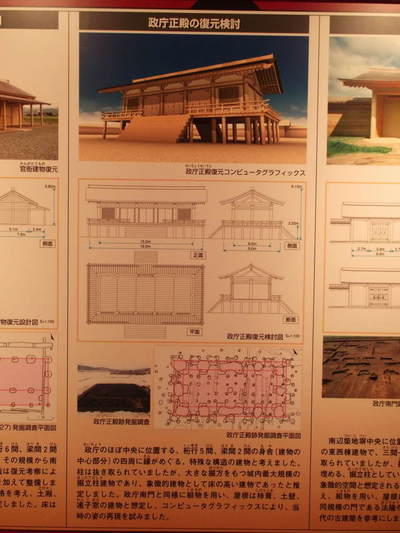

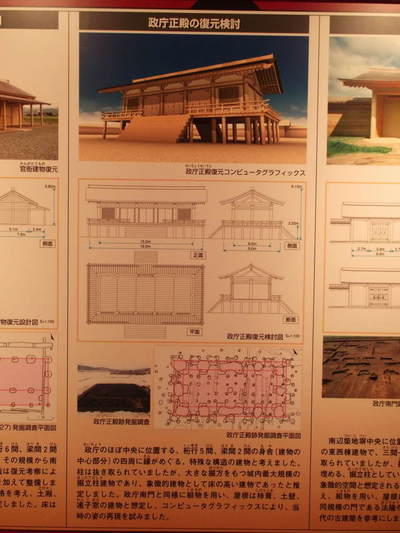

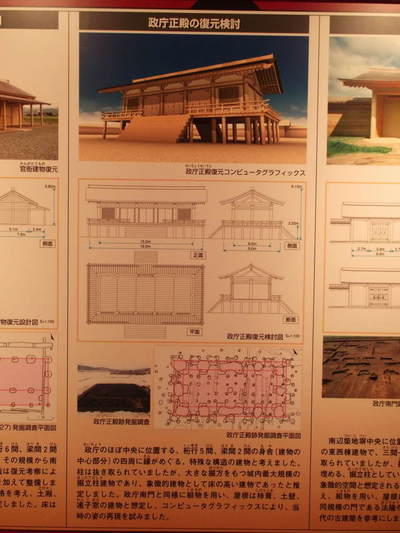

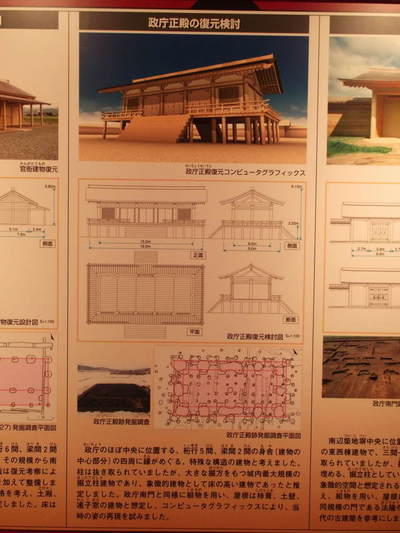

また、「政庁正殿」「政庁南門」「南東官衙」の発掘調査の結果や、そこから復元に至る過程などを詳しく解説しているパネルもあります。「政庁正殿」は実際には復元されていないのでCGですが、雰囲気がつかめます。また官衙建物では、CGによる政庁復元想像図と、志波城の歴史をVTRで見ることができます。

では、官衙建物を出て政庁に行きますか…。おっとこれは…。

窓の支える鉄棒。これって根城の復元主殿でも見ましたね。根城は安土桃山時代なので、15世紀終わり頃。志波城は9世紀初め頃。およそ700年近くたっても共通点があるんですね。

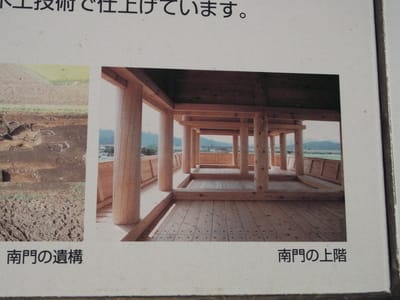

さて、官衙建物を出て政庁南門に戻ってきました。発掘調査で八脚門であったことがわかっています。当時の建物は残っていませんが、志波城は大和朝廷が作った建物なので、当然我が国の古代建築を基準にして作られているだろうと想定して、法隆寺東大門を参考に作ったそうです。なお、官衙建物の説明によると、志波城では瓦が一枚も発掘されなかったので、瓦使用はなかったと推定し、薄い木の板を屋根として復元したそうです。

政庁は一辺が150mほどの長さの塀で四方を囲まれていたました。政庁全部が公有化されているうようで、南門と一部の塀、東門、西門が復元されており、後の四方の壁は生垣で表現されています。

南門から入って東側に撮影した写真です。政庁の塀の内側に溝があります(内溝)。政庁の門の外にも外溝がありましたが、発掘調査によると、外溝は水の跡が確認されていますが、内溝は確認されておらず、空堀だったようです。しかも、この写真のように大きさや幅が不規則なのが特徴です。

これは政庁南門を入って内側から撮影した写真です。政庁南門の外側から中が直接見えないように目隠し塀跡が発掘されていました。城内でもこのような配慮が必要だったということは、かなりの上級官僚から下級官僚まで入り乱れて志波城内に居たという証拠ですね。

では、政庁全部の外観を押さえておくために、官衙建物で展示されていた「政庁中心部想像図」を見てみましょう。

政庁の中心は何と言っても「正殿」です。それ以外にも「東脇殿」「西脇殿」とあり、その周囲にも建物が多くあります。北門、西門、東門もありますが、目隠し塀がないことを考えると、それ程日常的に解放されていなかったのかもしれませんね。

政庁の東脇殿から東門を望んだところです。東脇殿の建物の大きさが芝生で平面展示されています。東門は西門と同様に復元されています。志波城ができた当初は棟門だったようですが、後に四脚門に改修されていたと発掘調査でわかりました。

手前にある柱は、建物跡を平面展示しています。奥に見える生垣は、政庁の北辺の塀を表しています。その真ん中にある柱が北門ですが、これも平面展示です。

北門平面展示をアップしてみました。立体復元している方が臨場感がありますが、これはこれで新しい発見があります。まず、北門は12本の柱で建築されていることがわかります。また、よく見ると柱跡に礎石がありません。そういえば、官衙建物にも礎石がなく、掘立柱建物でした。

北西側から西門を写真に撮りました。西門近くにも建物跡があり平面展示されています。

手前の平面展示されているのは「西脇殿」です。

「政庁正殿」跡も平面展示してあります。 もう一度、官衙建物にあった正殿復元CGを思い出してみましょう。ちょっと不思議な感じがしませんか?

床が高床式になっています。建設時の総柱の足場穴から高床式だったのではと指摘されているらしいです。また、柱穴に白土が残っていたことから白壁だったのではないかと推定されています。

これで志波城をすべて周り終えました。現在15:50。およそ45分ほどで周り終えました。志波城古代公園の近くには大きな道路がないので、あまり流しのタクシーも来ません。ですので、総合案内所でタクシーを呼んでもらうことにしました。

帰りの新幹線は、盛岡駅を17:41発。まだ2時間弱時間がある。じゃあもういっちょ周っちゃいましょうか…「盛岡市遺跡の学び館」。方向的には志波城から盛岡駅方面に戻る位置にあるので、十分間に合いそう。

…タクシーで10分ほど1000円強で到着。

入館料200円と安い…が自分のお目当てのものはあるだろうか…。

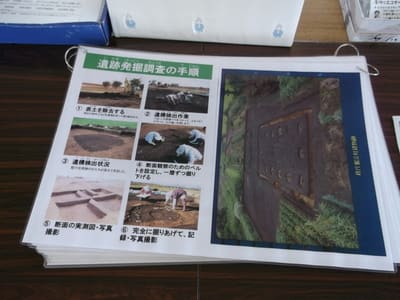

館内は主に縄文時代の展示が主でした。発掘調査の結果を展示しているというより、発掘調査の現場を復元し発掘調査の方法を紹介してという感じです。

もちろん普通の出土遺物展示もあります。12世紀の遺物のかわらけなども展示されていました。「埋蔵文化財センター」のような展示ですね。

志波城の外郭南門の1/10復元模型がありました。

ここでも刊行物が買えます。また本を買ってしまいました(笑)

さて、室町戦国系の展示物が少なかったので、まだ16:30です。新幹線までまだ1時間あります。今回の旅では財布に4万円入れてきましたが、すでに残金が1万5千円になってしまいました。盛岡駅まで歩いて20分ほどというので、歩いてみることにしました。荷物が重いですが、それで1000円近く浮くなら仕方ありません…。

「遺跡の学び館」のあたりは大きな公園になっていて(中央公園)、他にも公共施設として盛岡市の明治以降活躍した人物の先人を紹介する「盛岡市先人記念館」や、「盛岡市こども科学館」など遊べるスポットがいっぱいあります。

その文化施設ゾーンを抜けると大きな橋が見えてきました。

志波城を水害に見舞った雫石川を渡る「杜の大橋」です。橋の途中で雫石川を見たらとても美しい光景でした。

これだけ大きい川がこの後、北上川と合流します。そんな川だから志波城を押し流してしまうほどの力をもっていたのでしょうね。

志波城古代公園や遺跡の学び館の方向に行くなら、盛岡駅の自由通路を使うと便利です。盛岡駅は反対側が市街地になっており、こちら側はあまり人通りも多くないです。私はタクシーもバスもこちら側にはないと思っていたのですが、タクシー乗り場はありました。こちら側から乗ればもっと安くタクシーに乗れたのかもしれません。

盛岡駅のビルの中にある書店にいったら、日本の遺跡シリーズに「志波城・徳丹城」があったので、即購入。このシリーズはなかなか興味深い。

盛岡駅は、八戸駅以上にお土産ショップが充実しています。よし、帰りの新幹線の中では、車観光でできないことをしよう!

それはもちろん

お酒!車だと運転するから飲めないもんね。地ビール「銀河高原ビール」はメッチャクリーミーな味わいですごくおいしかった。2杯目は氷結グレープフルーツ。3杯目は新幹線車内で買った「プレミアムワイン」。なんとコップ付です。ほろ酔いしながら、歴史の本を読みながら帰宅路へ。疲れたけど、とっても楽しい一人旅。こんな旅もいいもんだ。

外郭線のすぐ外に築地外溝があったように、同じく塀のすぐ内側にも溝があり「築地内溝」と言われています。この外郭線の内溝に沿った形で、竪穴住居跡が250軒も発掘されました。城域全体では1000軒ほどあったのではないかと推定されており、どうやら城を守る鎮兵の住居あとだったのではないかと考えられています。

さて、外郭南門から北方向に目を向けます。南門からまっすぐ北に道路が伸びています。「南大路」といって、真正面に見える「政庁南門」まで230m続いている城内道路です。幅員は18mで、外郭線の外にあった道路と同じようです。これを見ていると私がみた去年の光景を思い出すようです。

上の写真は「平城京跡朱雀大路」です。もちろん国家の首都である平城京の道路の方が、道路両端の塀の幅員が約89mと、幅員18mの志波城と比べられるわけありません。しかし、道路の横に木があるなど、その構成が見て取れます。志波城は平安時代の城柵。平城京の雰囲気を残しているとも言えないでしょうか。

志波城古代公園は全域が公有化されているわけではないので、このように外郭線から城内に入っても田園風景が続いています。また残念ながら南大路を分断するように小さな一般道路が横切っています。これも近鉄奈良線に分断された平城宮跡との共通点ですね(笑)

南大路を北上して政庁南門を紹介する前に、政庁南門から東に行ったところにある復元施設を紹介します。

「南東官衙」です。官衙は志波城の政庁のすぐ近くにある建物で、重要な公的役割を担った建物と考えられます。城で行う儀式の準備、日常の維持管理、兵士への禄の支給、蝦夷の記録、多賀城や胆沢城への物資の中継、東北行政経営、遠征計画などなど色々な職務を行っていたことでしょう。「南西官衙」「東官衙」「南東官衙」と政庁からみてどの位置にあったかで便宜上分けられていますが、規模からみて「南東官衙」が一番大きく重要な施設だったと思われています。この「南東官衙」からは鉄の成分も発掘されており、工房もあったのではないかと考えられています。「南東官衙」のうち、一軒の建物が復元されており、あとは芝生による平面展示となっています。

「南東官衙」の復元建物の中は展示スペースとなっていますが、常時開館しているわけではなく、「総合案内所」で一声かけなければ開館しないそうです…。

「総合案内所」のスタッフはとても丁寧で親切で、すぐに走って官衙建物施設を開けてくれました。建物に入ると、すぐに文章を書いている平安時代の役人の模型がお出迎え。

志波城政庁付近の模型があります。平安時代にはこんな風景が広がっていたんだなあと感じれます。まあ、結構実際の復元がされているので、それだけでも臨場感が味わえますけどね。

展示パネルで政庁の様子を詳しく解説しています。また、役人の仕事と暮らしなど平安時代を理解できる展示もあり、その内容は「総合案内所」以上です。

出土遺物も展示されています。

また、「政庁正殿」「政庁南門」「南東官衙」の発掘調査の結果や、そこから復元に至る過程などを詳しく解説しているパネルもあります。「政庁正殿」は実際には復元されていないのでCGですが、雰囲気がつかめます。また官衙建物では、CGによる政庁復元想像図と、志波城の歴史をVTRで見ることができます。

では、官衙建物を出て政庁に行きますか…。おっとこれは…。

窓の支える鉄棒。これって根城の復元主殿でも見ましたね。根城は安土桃山時代なので、15世紀終わり頃。志波城は9世紀初め頃。およそ700年近くたっても共通点があるんですね。

さて、官衙建物を出て政庁南門に戻ってきました。発掘調査で八脚門であったことがわかっています。当時の建物は残っていませんが、志波城は大和朝廷が作った建物なので、当然我が国の古代建築を基準にして作られているだろうと想定して、法隆寺東大門を参考に作ったそうです。なお、官衙建物の説明によると、志波城では瓦が一枚も発掘されなかったので、瓦使用はなかったと推定し、薄い木の板を屋根として復元したそうです。

政庁は一辺が150mほどの長さの塀で四方を囲まれていたました。政庁全部が公有化されているうようで、南門と一部の塀、東門、西門が復元されており、後の四方の壁は生垣で表現されています。

南門から入って東側に撮影した写真です。政庁の塀の内側に溝があります(内溝)。政庁の門の外にも外溝がありましたが、発掘調査によると、外溝は水の跡が確認されていますが、内溝は確認されておらず、空堀だったようです。しかも、この写真のように大きさや幅が不規則なのが特徴です。

これは政庁南門を入って内側から撮影した写真です。政庁南門の外側から中が直接見えないように目隠し塀跡が発掘されていました。城内でもこのような配慮が必要だったということは、かなりの上級官僚から下級官僚まで入り乱れて志波城内に居たという証拠ですね。

では、政庁全部の外観を押さえておくために、官衙建物で展示されていた「政庁中心部想像図」を見てみましょう。

政庁の中心は何と言っても「正殿」です。それ以外にも「東脇殿」「西脇殿」とあり、その周囲にも建物が多くあります。北門、西門、東門もありますが、目隠し塀がないことを考えると、それ程日常的に解放されていなかったのかもしれませんね。

政庁の東脇殿から東門を望んだところです。東脇殿の建物の大きさが芝生で平面展示されています。東門は西門と同様に復元されています。志波城ができた当初は棟門だったようですが、後に四脚門に改修されていたと発掘調査でわかりました。

手前にある柱は、建物跡を平面展示しています。奥に見える生垣は、政庁の北辺の塀を表しています。その真ん中にある柱が北門ですが、これも平面展示です。

北門平面展示をアップしてみました。立体復元している方が臨場感がありますが、これはこれで新しい発見があります。まず、北門は12本の柱で建築されていることがわかります。また、よく見ると柱跡に礎石がありません。そういえば、官衙建物にも礎石がなく、掘立柱建物でした。

北西側から西門を写真に撮りました。西門近くにも建物跡があり平面展示されています。

手前の平面展示されているのは「西脇殿」です。

「政庁正殿」跡も平面展示してあります。 もう一度、官衙建物にあった正殿復元CGを思い出してみましょう。ちょっと不思議な感じがしませんか?

床が高床式になっています。建設時の総柱の足場穴から高床式だったのではと指摘されているらしいです。また、柱穴に白土が残っていたことから白壁だったのではないかと推定されています。

これで志波城をすべて周り終えました。現在15:50。およそ45分ほどで周り終えました。志波城古代公園の近くには大きな道路がないので、あまり流しのタクシーも来ません。ですので、総合案内所でタクシーを呼んでもらうことにしました。

帰りの新幹線は、盛岡駅を17:41発。まだ2時間弱時間がある。じゃあもういっちょ周っちゃいましょうか…「盛岡市遺跡の学び館」。方向的には志波城から盛岡駅方面に戻る位置にあるので、十分間に合いそう。

…タクシーで10分ほど1000円強で到着。

入館料200円と安い…が自分のお目当てのものはあるだろうか…。

館内は主に縄文時代の展示が主でした。発掘調査の結果を展示しているというより、発掘調査の現場を復元し発掘調査の方法を紹介してという感じです。

もちろん普通の出土遺物展示もあります。12世紀の遺物のかわらけなども展示されていました。「埋蔵文化財センター」のような展示ですね。

志波城の外郭南門の1/10復元模型がありました。

ここでも刊行物が買えます。また本を買ってしまいました(笑)

さて、室町戦国系の展示物が少なかったので、まだ16:30です。新幹線までまだ1時間あります。今回の旅では財布に4万円入れてきましたが、すでに残金が1万5千円になってしまいました。盛岡駅まで歩いて20分ほどというので、歩いてみることにしました。荷物が重いですが、それで1000円近く浮くなら仕方ありません…。

「遺跡の学び館」のあたりは大きな公園になっていて(中央公園)、他にも公共施設として盛岡市の明治以降活躍した人物の先人を紹介する「盛岡市先人記念館」や、「盛岡市こども科学館」など遊べるスポットがいっぱいあります。

その文化施設ゾーンを抜けると大きな橋が見えてきました。

志波城を水害に見舞った雫石川を渡る「杜の大橋」です。橋の途中で雫石川を見たらとても美しい光景でした。

これだけ大きい川がこの後、北上川と合流します。そんな川だから志波城を押し流してしまうほどの力をもっていたのでしょうね。

志波城古代公園や遺跡の学び館の方向に行くなら、盛岡駅の自由通路を使うと便利です。盛岡駅は反対側が市街地になっており、こちら側はあまり人通りも多くないです。私はタクシーもバスもこちら側にはないと思っていたのですが、タクシー乗り場はありました。こちら側から乗ればもっと安くタクシーに乗れたのかもしれません。

盛岡駅のビルの中にある書店にいったら、日本の遺跡シリーズに「志波城・徳丹城」があったので、即購入。このシリーズはなかなか興味深い。

盛岡駅は、八戸駅以上にお土産ショップが充実しています。よし、帰りの新幹線の中では、車観光でできないことをしよう!

それはもちろん

お酒!車だと運転するから飲めないもんね。地ビール「銀河高原ビール」はメッチャクリーミーな味わいですごくおいしかった。2杯目は氷結グレープフルーツ。3杯目は新幹線車内で買った「プレミアムワイン」。なんとコップ付です。ほろ酔いしながら、歴史の本を読みながら帰宅路へ。疲れたけど、とっても楽しい一人旅。こんな旅もいいもんだ。