心拍トレーニングは、心拍を基準にペダリングの力を強めたり弱めたりするので、同じ強度で回しているつもりでも実際には心拍数の上昇に合わせて徐々に強度を下げてしまう。

一方、パワートレーニングは、心臓が苦しかろうが、呼吸が苦しかろうが、とにかくワット数を維持するため、実際の強度は心拍ベーストレーニングに比べて高くなる。

同じ様なことが心拍ベーストレーニングでもやり方によっては可能だと思うが、パワートレーニングの基本は「出力(ワット)」という単純明快な数字と時間を目標にするだけのトレーニングなので、トレーニングの終盤で疲労困憊していてもあれこれと試行錯誤する必要はなく、目標の出力を目標の時間維持することだけを考えればよい。

勘違いしてはいけないのは、「パワー」は「筋力」のことだけを指すのではないということだ。

パワーベーストレーニングは、「ある値(FTPなど)を基準にした目標とする出力をいかに維持するか?」がすべてといっても過言ではない。目標出力を維持するためには足腰の筋力が必要だし、効率の良いペダリング技術(特定の筋肉だけが疲労してしまい出力を維持できなくならないように)を高めることが必要だし、足腰だけでなく身体全体の筋力や柔軟性を高めることも必要だし、体重管理も必要になるし、もちろん目標出力を維持するための心肺能力も必要だし、コンディションを維持する栄養管理も必要だ。

これらの必要な事柄を「出力を維持するため」という単純明快で測りやすい目標に集中させるのがパワーベーストレーニングなのではないかと。

適切な目標出力(FTP計測の結果を基準とする。)を設定し、その出力を一定時間維持するという単純なトレーニングであるが、その強度(トレーニング時間の中でギリギリ回しきれる強度)はものすごくキツイ。」ということ。

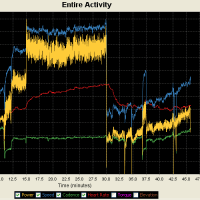

また、目標として設定する出力を変えることにより、苦手な出力領域を集中的にトレーニングすることができるのはパワーメーターの利点だと思う。自分の場合は、全体的に出力が低いのだが、特に低いのはPower Profileチャートによるとスプリント能力。ロードレースに出るわけではないので、自分にとっては必要ない能力なのだが、この領域の出力トレーニングをすることで他の出力領域にもなんらかのメリットがありそうな気もする。

一方、パワートレーニングは、心臓が苦しかろうが、呼吸が苦しかろうが、とにかくワット数を維持するため、実際の強度は心拍ベーストレーニングに比べて高くなる。

同じ様なことが心拍ベーストレーニングでもやり方によっては可能だと思うが、パワートレーニングの基本は「出力(ワット)」という単純明快な数字と時間を目標にするだけのトレーニングなので、トレーニングの終盤で疲労困憊していてもあれこれと試行錯誤する必要はなく、目標の出力を目標の時間維持することだけを考えればよい。

勘違いしてはいけないのは、「パワー」は「筋力」のことだけを指すのではないということだ。

パワーベーストレーニングは、「ある値(FTPなど)を基準にした目標とする出力をいかに維持するか?」がすべてといっても過言ではない。目標出力を維持するためには足腰の筋力が必要だし、効率の良いペダリング技術(特定の筋肉だけが疲労してしまい出力を維持できなくならないように)を高めることが必要だし、足腰だけでなく身体全体の筋力や柔軟性を高めることも必要だし、体重管理も必要になるし、もちろん目標出力を維持するための心肺能力も必要だし、コンディションを維持する栄養管理も必要だ。

これらの必要な事柄を「出力を維持するため」という単純明快で測りやすい目標に集中させるのがパワーベーストレーニングなのではないかと。

適切な目標出力(FTP計測の結果を基準とする。)を設定し、その出力を一定時間維持するという単純なトレーニングであるが、その強度(トレーニング時間の中でギリギリ回しきれる強度)はものすごくキツイ。」ということ。

また、目標として設定する出力を変えることにより、苦手な出力領域を集中的にトレーニングすることができるのはパワーメーターの利点だと思う。自分の場合は、全体的に出力が低いのだが、特に低いのはPower Profileチャートによるとスプリント能力。ロードレースに出るわけではないので、自分にとっては必要ない能力なのだが、この領域の出力トレーニングをすることで他の出力領域にもなんらかのメリットがありそうな気もする。