スピーカがゆがんで見えますが写真テクニックが未熟なためです。実際は綺麗な立方体です。

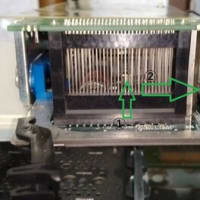

河辺さんが次のURLで紹介されているFDBR方式スピーカを製作してみました。

筆者いわく「8cmのユニットを一つとファンネル・ダクト(漏斗)を一つだけ使ったスピーカーです。シンプルでありながら、実に素直な音と驚くほどの重低音をを再生できすスピーカーです。」が実現できるか?

http://park11.wakwak.com/~daichi/audio/audio-home.htm

スピーカユニットは、以前作成したBHから外したFrotexのFF85K(3年以上使い込んだもの)

エンクロージャの板は、12mmのコンパネ90cm×90cm

塗装は、いつ雨が降るかわからないため、木目シールで手抜きをしました。

作成方向:

基本的に川辺さんのHPに準じていますが、以下の点を工夫しました。

1.ジョウゴの丸みを帯びている部分に共振止めとして、粘着剤付の鉛板を5ミリぐらいの細さに切、縦方向に8本張りました。

2.川辺さんHPには、吸音材について書かれていないため、天板、両側側板、後板に吸音材を、押え気味にステップラーでとめました。

川辺さんより、吸音材について次の指摘がありました。

「吸音材は少しでも使うと、高域のエネルギーを吸収してしまいます。

エネルギー不足の、だれた音になります。」

吸音材を取り外し、視聴していますが1812年には、トライアングルの小さい音が入っていいますが、ハッキリと聞こえるようになりました。

今、小さな書斎で我慢ぎりぎりの音量で聞いていますが、今まで自作したスピーカだと吸音材無しだと箱鳴りしたのが、この箱はしません。不思議だ、漏斗が定在波の発生を防いでいるのかも。

3.底板は、2重にしました。

4.前足は、ダンボールの筒の内部に鉛板を入れて使用しました。

視聴した感想:

1.作成完了した当日の音だしでは、FF85Kのスピード感ある音だけで低音は、そこそこ

2.2日目に朝から半日ほどパイプオルガンや、ジャズ音楽を繰り返し再生をし、庭の手入れを実施。

3.2日目午後より本格視聴

低音の出具合をいつもチェックするCD(TELARC キャイコフスキー作曲 1812年)を聞く

このCDには、カノン砲効果音が録音されており、低音域の広さと低音のしまり具合が良くわか

る。結果は、引き締まったカノン砲の音がしっかり聞き取れました。

このCDのカノン砲の音を、低音があまり出ないSPで聞くと音がつぶれてしまいます。

そのほか、ジャズ等も聴いてみましたがダブルベースもしっかり出ています。

一応今回のFDBR方式SP製作は、成功ではないでしょうか

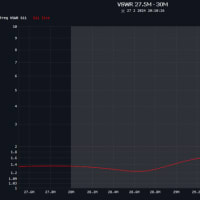

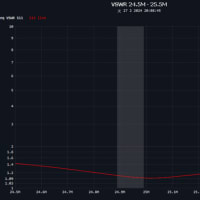

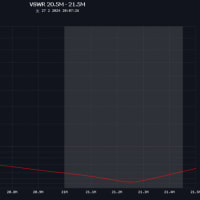

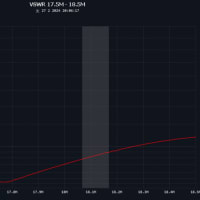

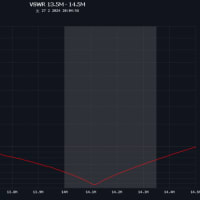

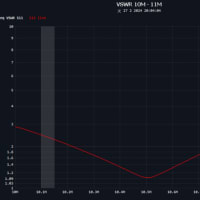

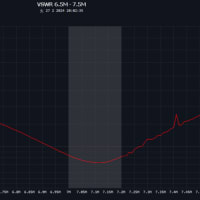

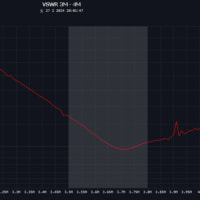

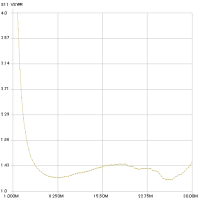

測定結果:

測定は、SP正面の20cmで、ホワイトノイズとサイン波スイープで測定しました。

測定結果は、このページ上部に記載されています。

ホワイトノイズでの測定結果は、ほぼ20Hz~20KHzまでフラットに出ています。

測定は、M y S p e a k e rを使用させていただきました

http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/myspeaker/index.htm

マイクは、秋月電子で購入した、4個100円のコンデンサマイクです。

この組み合わせで、自動的に数秒で周波数測定が完了してしまいます。

30年ぐらい前に工業高校でアンプの周波数特性を測ったときは、20Hz~20KHzまで、発信機でそれぞれの音を出し、ミリボルで測定し、片対数グラフに記入していたころが懐かしいです。

おのころと、趣味が変わっていない。良いのやら悪いのやら!

メインスピーカは、2年ほど前に作成した、JSP方式http://www.jsplab.jpですが、FDBR方式に置き換わる可能性が出てきました。なんせ小さい上に低音まで良く出ますから....

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます