Si4735(DSPラジオモジュール)を使用した、FM/AM/SWチューナーが完成しました。

主にFM放送をステレオで聞くために作成しました。

FM放送は、サーマルラジオで聞くことも出来ますが、地域FMは再送信の帯域が狭くカーラジオの方が音質が良かったため、自宅ステレオで高音質で聞けるようにチューナーを作成しました。

工夫点:

1、帯域フィルター

2、電源回路

3、音声増幅部

4、OPアンプ回路

外観:

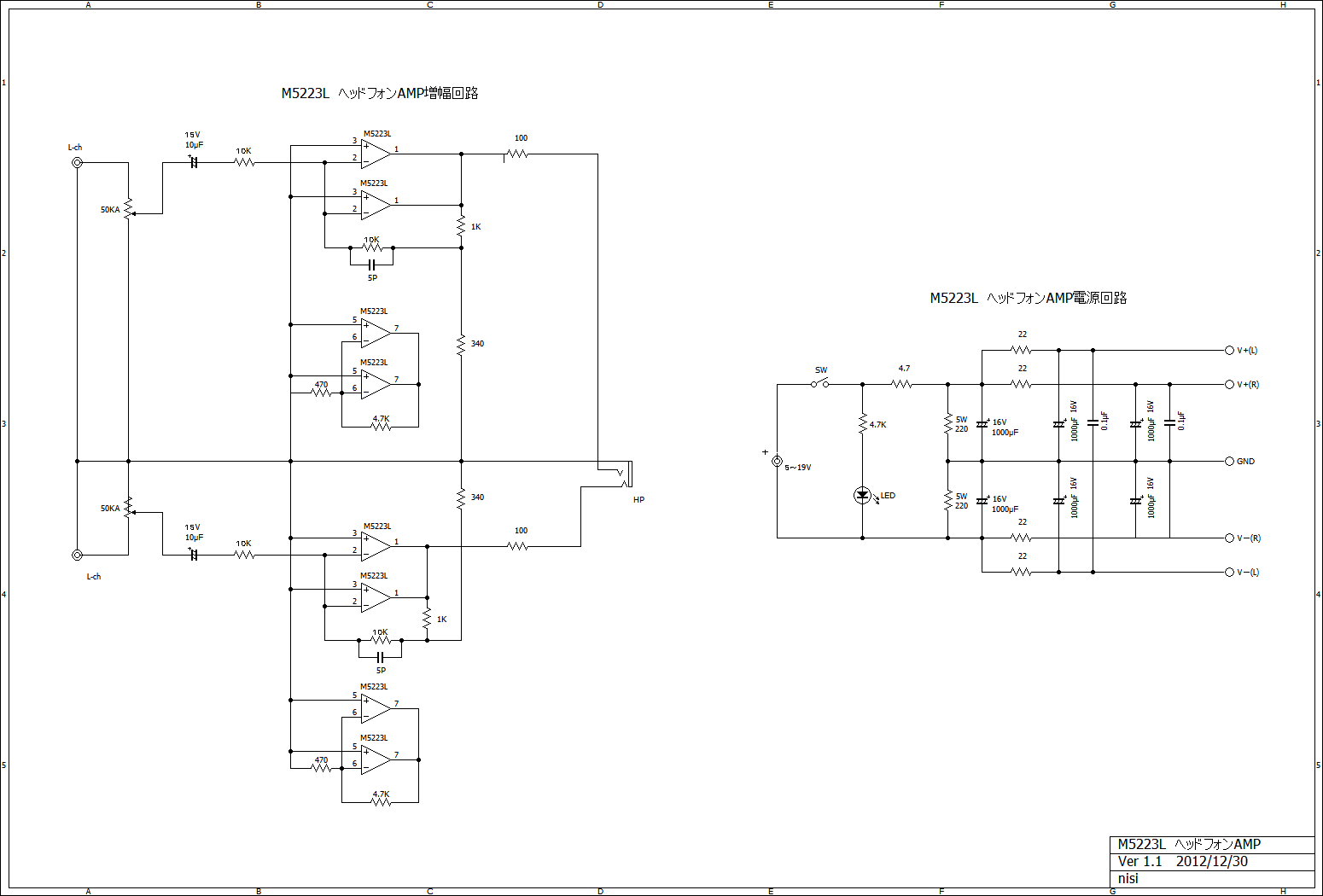

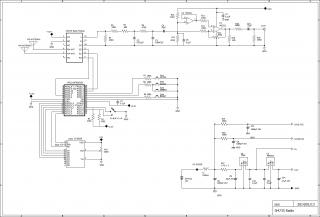

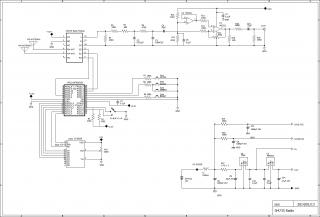

回路:

主にFM放送をステレオで聞くために作成しました。

FM放送は、サーマルラジオで聞くことも出来ますが、地域FMは再送信の帯域が狭くカーラジオの方が音質が良かったため、自宅ステレオで高音質で聞けるようにチューナーを作成しました。

工夫点:

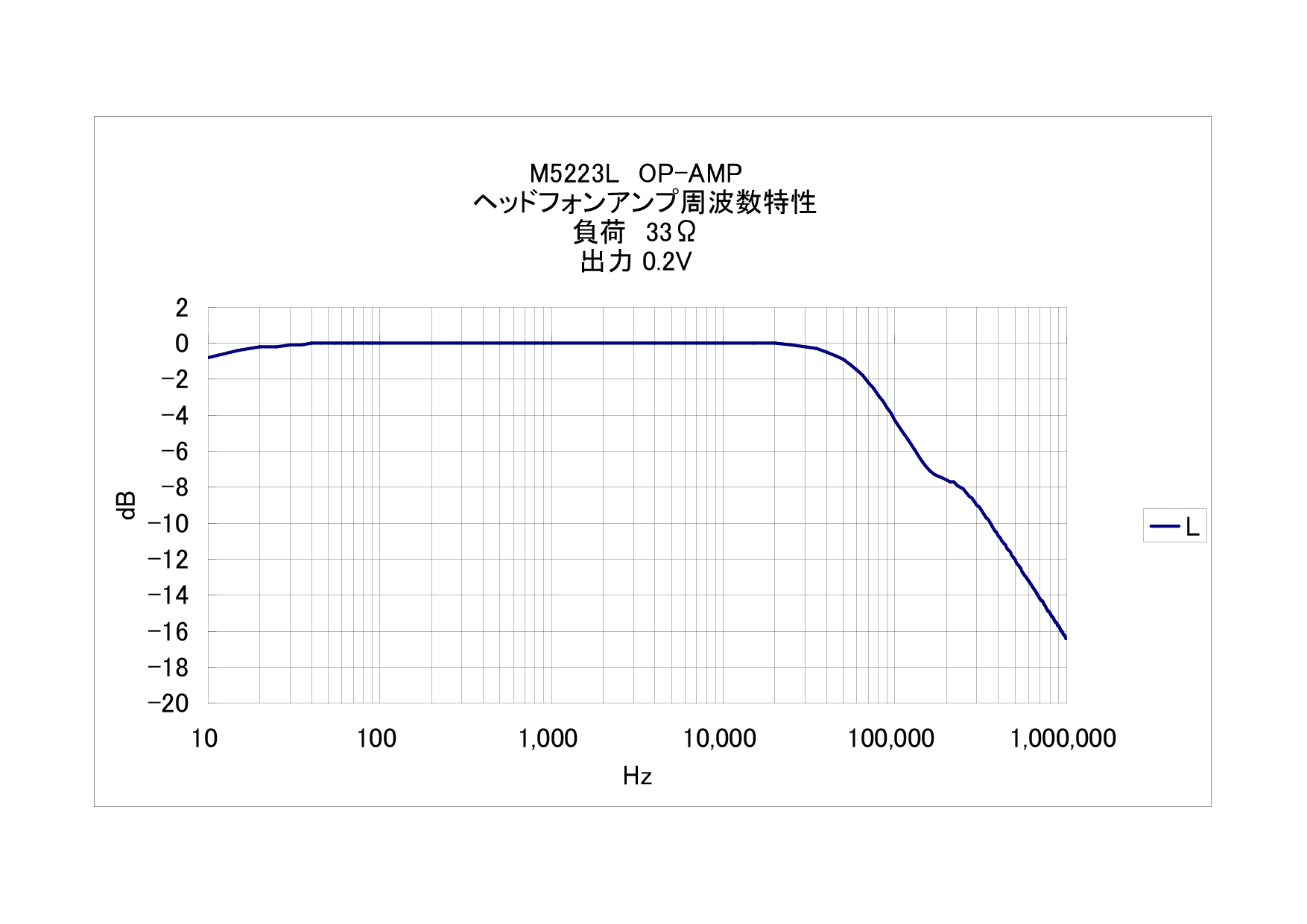

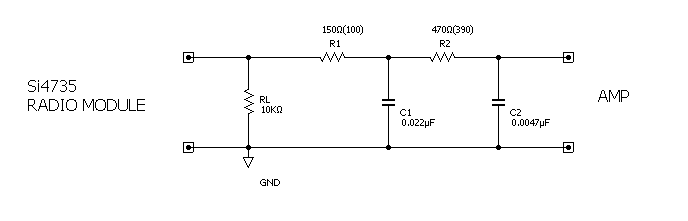

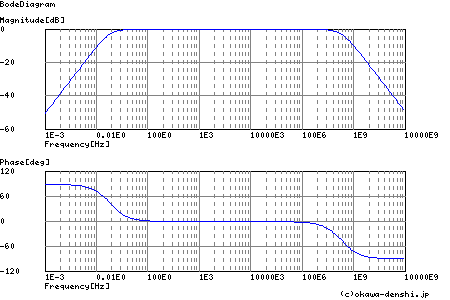

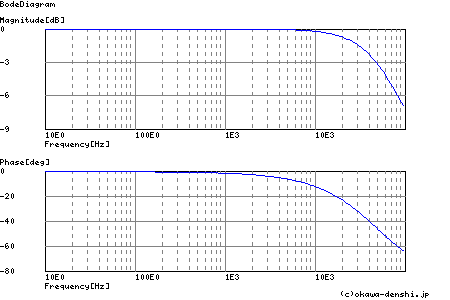

1、帯域フィルター

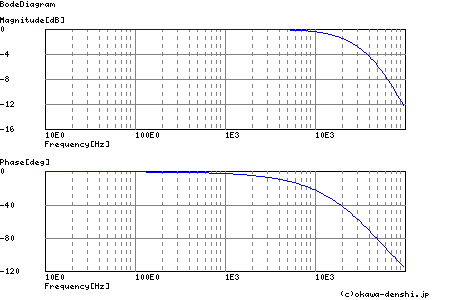

ラジオモジュールの出力回路にバンドパスフィルタが挿入されていますが帯域が広すぎ、高域ノイズが音声に重畳されているため、15Khz以上で減衰するローパスフィルタをラジオモジュールと音声増幅部に間に挿入しました。

2、電源回路

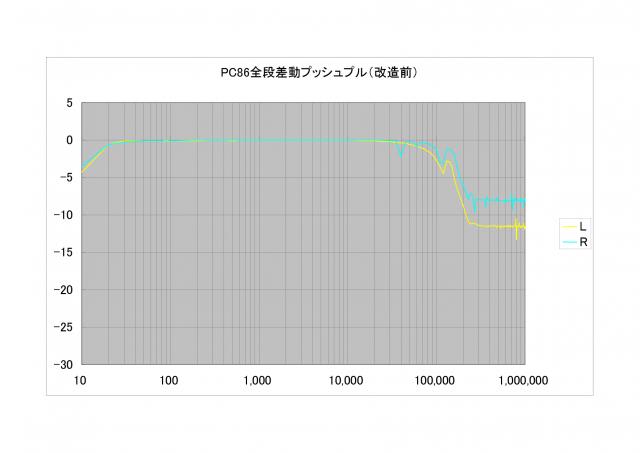

音声増幅でのクロストークを低減させるため、左右チャンネルごとにリップルフィルターを設けて給電しています。

3、音声増幅部

クロストークを低減させるため、左右別のOPアンプで増幅しています。

4、OPアンプ回路

ラジオモジュール部、マイコン部、アンプ部を一筐体に収め、一台のスイッチング電源で賄っているため、増幅部のOPアンプを単電源で動作させる必要があます。

OPアンプを単電源で動作させる為には、入力(+)にバイアス電圧を加える必要があります。

当初は、抵抗で分圧していましたが、音質がスッキリせず、オシロで確認したとこバイアス電圧が、スイッチング電源のノイズとラジオ音声で変化していたため、OPアンプでボルテージ・フォロワでバイアス電圧を作成したところ、バイアス電圧が安定し音質も良好になりました。

OPアンプを単電源で動作させる為には、入力(+)にバイアス電圧を加える必要があります。

当初は、抵抗で分圧していましたが、音質がスッキリせず、オシロで確認したとこバイアス電圧が、スイッチング電源のノイズとラジオ音声で変化していたため、OPアンプでボルテージ・フォロワでバイアス電圧を作成したところ、バイアス電圧が安定し音質も良好になりました。

外観:

回路:

M5223Lは、昔のギターエフェクター等で利用されていた様だが、インターネットを検索したが実際の応用回路がヒットしないため、回路構成は、ぺるけ師匠の「

M5223Lは、昔のギターエフェクター等で利用されていた様だが、インターネットを検索したが実際の応用回路がヒットしないため、回路構成は、ぺるけ師匠の「