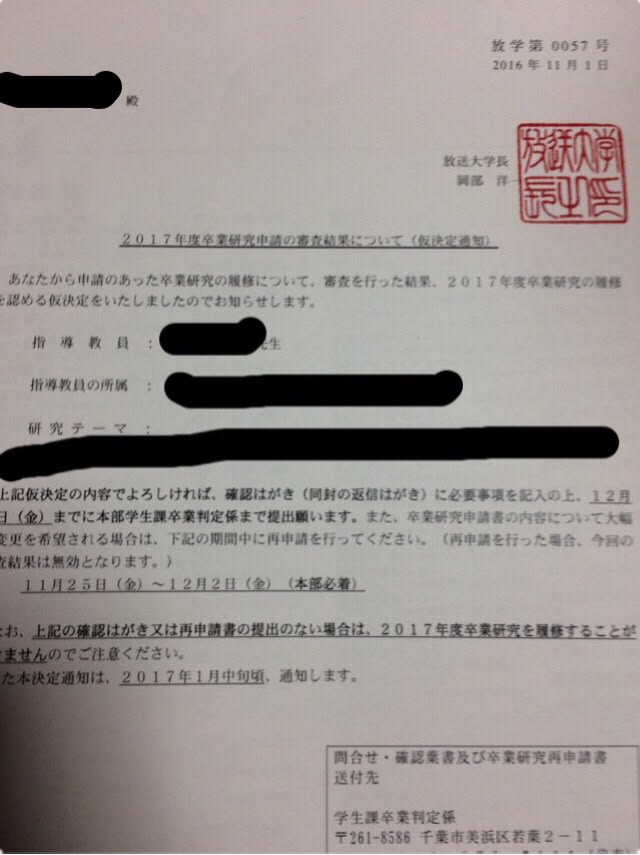

昨日、放送大学より、卒業研究仮決定通知書が届きました。

あとは、確認はがきを送付し、2学期に科目登録して入金するだけです。

指導教員は希望していた先生が受けてくださったようで、ホッとしました。

一つ問題があって、申請書に書いた仮説が、今の時点ですでにかけ離れていることが分かっています。

今後進めていく中で、別の仮説を立てなければなりません。

卒業研究の準備は、7月から始め、途中試験や演奏会の練習等で1カ月以上作業が進まないときもあったので、

正味2カ月半ほどでしょうか。計画よりかなり遅いペースです。

申請書には、年内に翻訳を終わらせると書きましたが、無理です。年度内に終わればいいほうです。

地域と方向性だけは以前から決まっていたので、参考文献がほぼ読んであったのが幸いです。

とはいえ、まだ読むべき資料は残っているので、来年度に論文を完成させることができるか、わかりません。

ちゃんとしたものを書きたいので、進捗具合によってはもう1年延長することも考えています。

卒業研究の準備を始めるのは、早ければ早いほどいいと思います。

あと、クラス会やゼミ等に積極的に参加して、相談できる仲間を増やしておくことは大切です。

通信制大学は孤独な学生生活になりがちかもしれませんが、

ともに頑張る仲間の存在は、力になります。

学友は宝です。