| 小幡城 [オバタジョウ] | ||

| 別名 | なし |  |

| 城郭構造 | 梯郭式平山城 | |

| 築城者 | 大掾義幹 | |

| 築城年 | 1417年(応永24年) | |

| 廃城年 | 1602年(慶長7年) | |

| 指定史跡 | 町指定史跡 | |

| 場所 | 茨城県東茨城郡茨城町 地図 | |

| スタンプ設置場所 | なし | |

| 御城印販売場所 | なし | |

概要

小幡城は、大掾詮幹(だいじょうのりもと)の三男義幹(よしもと)が室町時代(1420年ごろ)

に築いたという説と、小田知重(おだともしげ)の三男光重(みつしげ)が鎌倉時代(かまくらじだい)

に築いたという二説がある。 戦国時代の文明年間(1481年ごろ)以後は、水戸城の江戸氏の影響下に入る。

現在の城域約12ヘクタールが整備されたのは、元亀~天正年間(1570年代)と思われ、府中城の大掾氏を

現在の城域約12ヘクタールが整備されたのは、元亀~天正年間(1570年代)と思われ、府中城の大掾氏を

攻める拠点として重要な役割をはたしている。

安土・桃山時代の天正13年(1585年)の書状には小幡城将として大塚弥三郎と小幡孫ニ郎の名が見える。

安土・桃山時代の天正13年(1585年)の書状には小幡城将として大塚弥三郎と小幡孫ニ郎の名が見える。

この頃の城の守りを強化するため、涸沼(ひぬま)周辺の土豪が当番制で動員されている。

天正18年(1590年)12月、豊臣秀吉の権力を背景にした太田城の佐竹義宣により、水戸城の江戸氏は城をうばわれ、

府中城の大掾氏は滅亡、この時小幡城も落城した。

その後、小幡は佐竹氏の秋田移封まで佐竹義宣の直轄地となり、家臣の和田昭為が管理している。

その後、小幡は佐竹氏の秋田移封まで佐竹義宣の直轄地となり、家臣の和田昭為が管理している。

小幡城は天正十八年の落城、あるいは佐竹氏の移封の時に、数百年にわたる歴史的役割を終えたと考えられる。

※現地案内板より

東関東自動車道を跨ぐ橋の袂に標柱があります。

駐車場

広い駐車場が用意されています。

入口

案内看板

櫓台

高台には櫓跡があり、城の西側の情勢を見張るものであったと思われる。

案内看板

小幡城遺構の特徴が書かれた看板。

郭を囲む深い空堀は、堀底道として使われ、

敵を自然に城外へと追いやる工夫がされています。

土橋

郭と郭を結ぶ通路として築いた土手を、一般に土橋と呼んでいる

小幡城内では四の郭と五の郭の間と五の郭と七の郭の間で確認されている。

土橋は通路としては便利であるが、城に立てこもって戦う場合は

逆に不利となるため状況によっては削り取られたのであろう。

※看板より

まわりを五つの大きな郭で囲まれたこの場所が本丸である。

土橋を渡り、本丸へ。

案内看板

現在のこの入口は後から造られたもので、本来はもっと東側に

跳ね橋を使っていたと考えられています。

主郭

主郭と二の郭は城主および重臣の居住地と思われる。

本丸井戸跡

落城の時に金の鳥を抱いたお姫様が身を投げたという悲しい伝説が残っています。

迷路のような堀底を1周して戻って来ました。

令和6年3月訪問

| 長沼城 [ナガヌマジョウ] | ||

| 別名 | 城山 | 画像 |

| 城郭構造 | 平山城 | |

| 築城者 | 長沼宗政 | |

| 築城年 | 鎌倉時代 | |

| 廃城年 | 不明 | |

| 指定史跡 | 無し | |

| 場所 | 東京都稲城市 地図 | |

| スタンプ設置場所 | 無し | |

| 御城印販売場所 | 無し | |

概要

この地はその昔、源頼朝に仕えた武将長沼五郎宗政一族の館(長沼城)のあった所といわれ

「新編武蔵風土記稿」また江戸時代中期建立され、明治の末年廃寺となった報恩寺の跡地でもある。

「古へ長沼治郎太夫本村字城山に住せしより長沼村と称すと言伝」

※現地石碑より

城址碑

![]()

亀山と呼ばれる尾根上に城が築かれていたが、

亀山と呼ばれる尾根上に城が築かれていたが、

廃城後に城跡は江戸時代に寺となり、その寺も明治末には廃寺となる。

やがて宅地化され、尾根ごと消滅した。

それでも昭和38年頃まで遺構らしきものが残されていたと伝わるが

現在は何も残っていない。

![]()

![]() 三沢川に架かる橋の名前が「亀山橋」と呼ばれている。

三沢川に架かる橋の名前が「亀山橋」と呼ばれている。

近くには亀山下公園という亀山の名も残っている。

近くには亀山下公園という亀山の名も残っている。

令和6年5月訪問

長沼城は、この本のP89に掲載されています。

| 笠間城 [カサマジョウ] | ||

| 別名 | 桂城 |  |

| 城郭構造 | 連郭式山城 | |

| 築城者 | 笠間時朝 | |

| 築城年 | 1219年(承久1年) | |

| 廃城年 | 1868年(明治1年) | |

| 指定史跡 | 市史跡 | |

| 場所 | 茨城県笠間市 地図 | |

| スタンプ設置場所 | かさま歴史交流館 井筒屋 | |

| 御城印販売場所 | かさま歴史交流館 井筒屋 | |

概要

笠間城は、笠間氏の初代時朝の築城伝承を持ち、中世は笠間市の居城として使用されました。

天正18年(1590)に笠間氏が没落すると、宇都宮氏家臣の玉生氏が、慶長3年(1598)には、

蒲生郷成が城主となりました。この郷成が笠間城を近世城郭として変貌させてたと考えられます。

近世は笠間藩の居城として機能し、政務の利便性のために下屋敷が建設された後も、

山城部分は維持されました。茨城県では唯一本格的な石垣が築かれており、

当時の姿を見ることができます。

※現地案内板より

井筒屋

続100名城のスタンプ設置場所の「井筒屋」です。

こちらでは御城印の販売もされています。

スタンプ設置場所

駒場丸(千人溜り跡)

駐車場

千人溜りには駐車場が設けられています。

登城口

大手門跡

この大手門は櫓門で手前には木橋(大手橋)が架かっていました。

中門跡

古道は石段で出来ていて階段になっている場所には門が構えられていました。

二の門跡

石段を登りきったところに二の門がありました。

玄関門跡

この石垣が玄関門跡の石垣です。

ここにある石垣からすると、櫓門かそれに近い門構えだったと思われます。

ここにある石垣からすると、櫓門かそれに近い門構えだったと思われます。

二の丸

宍ヶ崎櫓跡

八幡台

八幡台に登ると、あずまややベンチがあります。

ここから本丸の中が一望出来ます。

ここから本丸の中が一望出来ます。

八幡台櫓跡

ここにはかつて八幡台櫓がありました。

平時は武器庫として、戦時は物見として使用されていました。

現在八幡台櫓は麓の真浄寺に移築現存しています。 (下記紹介)

平時は武器庫として、戦時は物見として使用されていました。

現在八幡台櫓は麓の真浄寺に移築現存しています。 (下記紹介)

本丸

ここには御殿が築かれ、居館があったとされています。

笠間城跡碑

この説明文がとてもわかりやすく、笠間城のことがまとめられています。

笠間城になる前は、この山には正福寺と徳蔵寺勢力争いが盛んでした。

そのため、藤原(笠間)時朝がつかわされ鎮圧し、

笠間城になる前は、この山には正福寺と徳蔵寺勢力争いが盛んでした。

そのため、藤原(笠間)時朝がつかわされ鎮圧し、

笠間城を築城したことが記されています。

天守曲輪入口

天守石垣

東日本大震災により石垣が崩れてしまったため、

立ち入り禁止になっています。

佐志能神社

ここにはかつて二重の天守が築かれていました。

明治初期に廃城令によって建物が取り壊されたのですが、

明治初期に廃城令によって建物が取り壊されたのですが、

天守の廃材を使ってこの神社は造られているとのことです。

手水

岩を刳り抜いて造られた手水。

真浄寺

こちらのお寺に笠間城八幡台櫓があるというので見に来てみました。

笠間城八幡台櫓

現在は真浄寺の七面堂として使用されている八幡台櫓。

かつては笠間城本丸にある八幡台にあった櫓ですがこの地に移築し、

かつては笠間城本丸にある八幡台にあった櫓ですがこの地に移築し、

現存しています。

令和6年3月訪問

| 長浜城 [ナガハマジョウ] | ||

| 別名 | 重須の城 |  |

| 城郭構造 | 連郭式水城 | |

| 築城者 | 大川氏 | |

| 築城年 | 不明年(年) | |

| 廃城年 | 1590年(天正18年) | |

| 指定史跡 | 国の史跡 | |

| 場所 | 静岡県沼津市 地図 | |

| スタンプ設置場所 | なし | |

| 御城印販売場所 | 沼津観光協会 | |

概要

戦国時代の水軍の拠点の多くは、陸地から離れた島に築かれていますが、

この長浜城は全国的にも珍しい山城の特徴を持つ水軍の城で、

海側と陸側で見所が異なります。

海側には、最も高い所にある第一曲輪を中心に、

海と山に向かって曲輪がL字型のように配置されているなど、

後北条氏の城の特徴を見ることができます。

一方、陸側には、敵の侵入に備えて、

山城の特徴である多数の土塁や、空堀、尾根を切断するように造られた

堀切も見ることができます。

※現地案内板より

駐車場

登城口

第四曲輪

第四曲輪は長浜城の中でも小規模の曲輪ですが、

この位置から尾根伝いに登ってこようとする敵を

ここで撃退する役目を担っていたと考えられています。

第一曲輪から第三曲輪までは比較的短い距離で並んでいますが、

第四曲輪は、やや大きめの「堀切」を挟んで、

第三曲輪と離れて築かれており、第三曲輪よりも

8メートルほど低い位置にあります。

他の曲輪と異なっている特徴として、

他の曲輪と異なっている特徴として、

この曲輪の土塁は単に土を盛るだけではなく、

凝灰岩の岩盤を削り残すことで土塁としており、

かつての土塁の幅は約5.5メートル、

曲輪中央部との高さの差が約1.5メートルもあったと考えられます。

狭い第四曲輪において、全体の面積に占める土塁の割合が非常に高く、

生活よりも防御に重点があったようです。

土塁の頂部に1基だけですが柱穴が確認されており、

これは、何らかの防御施設の痕跡を示しているのかもしれません。

※案内板より

大手虎口

戦国時代の山城には、尾根伝いに攻めてくる敵を食い止めるために

尾根と直交する形で掘られた大きな堀、「堀切」という施設がみられます。

長浜城が築城されてから間もなく、この場所には第二曲輪と第三曲輪とを

切り離す「堀切」が設けられ、これは第三曲輪と第四曲輪との間に

残っている「堀切」と同じく、

岩盤を深く掘り込んだ大きなものでした。

発掘調査によって、第二曲輪側の壁には堀底から

約1.3メートルの高さに岩盤を掘り残した

幅約1.2メートルの柱穴が2つ見つかりました。

太く高い2本の柱が立てられていたことがわかり、

跳ね橋の主柱だったのではないかと推定されました。

しかしながら、この「堀切」はのちに埋められ、

しかしながら、この「堀切」はのちに埋められ、

幅を狭くして虎口(出入口)に改造されました。

かつて跳ね橋のあった位置に門が立てられ、

跳ね橋の柱穴の一つが再利用されて門柱の一方となり、

第三曲輪側約2.2メートルの位置にもう一方の門柱が設けられました。

この様にして、時期の異なる二つの建物が存在した結果、

この場所にL字形をなす3本の柱穴が残ることになりました。

現状は、門へ登ってくる道の正面に第二曲輪の高い土塁がそびえ、

現状は、門へ登ってくる道の正面に第二曲輪の高い土塁がそびえ、

側面上方には第三曲輪の土塁が迫る、長浜城の最終段階における

堅固な防衛態勢の姿をとどめています。

改造される以前も、跳ね橋と推定される橋が設けられていた場所であり、

ここは城全体の防衛上、常に大切な地点でありつづけたのだろうと

考えられています。 ※案内板より

第三曲輪

第三曲輪は、弁天社の祠の南側に見える堀削痕から、

大部分が削り取られていると推測されています。

当時の地形で残っているのは、この説明板が立つ南側の一部だけで、

戦国時代の第三曲輪の平面は祠が建っている高さではなく、

現在地の場所の高さで生活が営まれていました。曲輪の内部からは、

直径約50センチの掘立柱の柱穴が並んで発見されており、

掘立柱建物もしくは柵が存在していたようです。

この曲輪も他の曲輪と同様に重須側にのみ土塁がめぐっています。

この曲輪も他の曲輪と同様に重須側にのみ土塁がめぐっています。

特にこの説明板が立つ地点からは、土塁や柵で身を守りながら、

大手口へ登ってくる敵を上から見下ろして、

側面攻撃を浴びせる仕組みをとっています。

この側面攻撃の仕組みは、「横矢」と呼ばれ、

北条氏の城郭で盛んに用いられた方式であり、

第三曲輪、虎口(出入口)、第二曲輪の三地点を組み合わせて、

防御機能を果たしていました。 ※案内板より

第二曲輪

第二曲輪は長浜城のなかで最も広い平面で、

発掘調査によって180基ほどの穴が発見されました。

ここには掘立柱の建物が建っていたと考えられます。

柱穴の痕跡は第二曲輪前面に広がるのではなく、

柱穴の痕跡は第二曲輪前面に広がるのではなく、

西側よりにかけて一部密集しながら、細長く広がっていました。

このことから、建物は少しずつ位置をずらしながら

何回も繰り返して建て替えられたと考えられ、

さらに柱穴の配置から南北軸にする建物と、

それに直交する東西軸で建てられた建物があったと推定されました。

ここでは、最大の大きさである第一号建物と

それに直交する第六号建物の柱を復元表示しています。

建てられていた時期や建物の性格を推測できる建物の出土が少ないため、

正確なことはわかりませんが、兵舎や食料庫などの建物であった

と考えられます。 ※案内板より

堀

第二曲輪西側北端では、第一曲輪の裾に沿う形で設けられた

堀が見つかりました。

当初、この堀は重須側の斜面に設けられている竪堀に

直接繋がっていると考えられていましたが、

発掘によって2つの堀の接続部に畝状の堀り残しがあったことがわかりました。

斜面に設けられた竪堀をのぼってきた敵は、

仕切になっている畝状の堀り残しに阻まれてこの堀に入ることができず、

第二曲輪には容易に進入できない仕組みになっていたのです。

この堀は第二曲輪の中だけで完結する「池」のような構造になっており、

この堀は第二曲輪の中だけで完結する「池」のような構造になっており、

長さは約8.0メートル、上幅で約3.0メートル、

下幅で約2.0メートル、深さは約1.6メートルの箱型で、

安山岩を削り込んで作るという手のこんだ構造になっています。

畝を乗り越えてようやく第二曲輪に侵入できたとしても、

この堀があるために、敵兵は第一曲輪へ登る斜面に容易に

とりつくことができない仕組みになっていました。

この堀は、北側の櫓と組み合わせて第一曲輪を守る施設であったようです。

この堀は、北側の櫓と組み合わせて第一曲輪を守る施設であったようです。

※案内板より

眺望

第一曲輪

長浜城の中で最も高いところに位置する第一曲輪からは、

北条氏の敵城である三枚橋城がよく見えます。

ここでは、三枚橋城の監視や水軍の指揮が行われていたのでしょう。

第一曲輪には西側から北側にかけて、

第一曲輪には西側から北側にかけて、

土塁が「L」字状に設けられています。

また発掘調査によって、東側に岩盤の安山岩を掘り込んだ

90センチほどの大形の柱穴が2基と、

南側から西側にかけて「L」字状に伸びる小形の柱穴列が発見されており、

大形の柱穴は「門」、小形の柱穴列は「塀」と推定されました。

この2つの組み合わせによって、第一曲輪の中には周りからは

見えないように囲われた特別な空間が設けられていたと考えられます。

城兵や水軍に対して命令を出す人物が第一曲輪にいたのかもしれません。

※案内板より

曲輪A

曲輪B

第一曲輪から海に向かって北東に延びる尾根上には

地形に合わせて大小4つの曲輪が階段状に、

そして直線的に配置されています。

第一曲輪に附属する施設とみなされることから、

「腰曲輪」と呼んでおり、第一曲輪に近い方から

便宜的に腰曲輪A,B,C,Dという名称をつけてあります。

現在地は腰曲輪Bとなり、いずれの曲輪も、尾根を削る、

土を盛るなどの大規模な土木工事を行うことで

広い面積を作り出していました。

発掘調査では、柱の跡は見つかったものの、

発掘調査では、柱の跡は見つかったものの、

遺物の出土がきわめて少量で曲輪の性格を断定するための

証拠を得ることはできませんでした。

とはいえ、長浜城は水軍同士の戦いを支える「海城」

という性格を持っていたため、海に突き出たこれら曲輪群は

海側から城内に攻め込もうとする敵を撃退する

役目を持っていたのだろうと考えられます。 ※案内板より

曲輪C

曲輪D

石積

この場所では、発掘調査によって堤防と考えられる

石積みがみつかりました。

石積みの石は、川石をそのまま使ったと考えられます。

実物はこれより2m下に現地保存されていますが、

整備では1段目だけをレプリカで再現しました。

※案内板より

岩礁ピット

岩礁ピットは柱穴のことで、この穴に柱を立てて船を繋いで

おく役割を果たしていました。

波の穏やかな海岸に船着き場がありました。

城址碑

岩礁ピットがあることを縄張図で知り、見つけた時には

うれしかったです。

画像で目にすることがなかったので、

今回これが一番の収穫だったかな。 byなめちぃ

| 宮ケ崎城 [ミヤガサキジョウ] | ||

| 別名 | 宮崎城,天王城 |  |

| 城郭構造 | 梯郭式平山城 | |

| 築城者 | 宮崎(鹿島)家幹 | |

| 築城年 | 1220年(承久2年) | |

| 廃城年 | 1416年(応永23年) | |

| 指定史跡 | ー | |

| 場所 | 茨城県東茨城郡茨城町 地図 | |

| スタンプ設置場所 | なし | |

| 御城印販売場所 | なし | |

概要

鎌倉時代初期1220年代、鹿島郡領、鹿島三郎成幹の孫、三郎家幹はこの地に土着し宮崎氏を名乗り

領地は宮崎郷の内 五十町と当麻津(鉾田市)を支配していた。 特に水運を押さえる水軍として活躍した

初代家幹はこれより南方「きゅうでん掘」と呼ばれている150m×100mの方形を呈した館に居住していた。

その後、南北朝から室町初期には吉田郡河崎村(水戸市)から、用次、飯岡、菅谷、

瀬落(小美玉市、鉾田市)までも領有し、鹿島氏本宗家に並ぶ勢力を持ち、茨城町一番の豪族となった、

また鹿島大使役として幹親(文永 年中)幹詮(建式)、(暦応から康永)が三度鹿島神社七月大祭の

際使を務めている。

南北朝期には北朝方として北畠親房方の神宮寺城、阿波崎城の攻撃戦闘に参加をしている。

宮崎城は戦乱の時、詰めの城として使用した二本の堀と土塁で別けられた五つの曲輪から構成され、

江戸氏の時代(1550年頃)に再整備されてものである。

1416年(応永二十三年)十月上杉禅秀の乱に加担した宮崎氏は、烟田氏、江戸氏らに敗れ、

九代200年の永きに渡った 茨城町一円の支配を終わる事となった。

この地の北宮、定光院跡地は宮崎氏一族の墓地があり、多数の五輪塔、層塔、宝篋印塔と共に静かな

眠りについている。

※現地案内看板より

駐車場

看板の前に2~3台停められるスペースがあります。

主郭

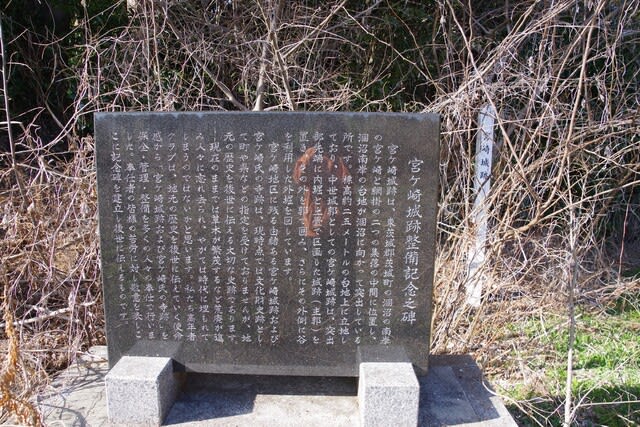

宮ヶ崎城跡整備記念之碑

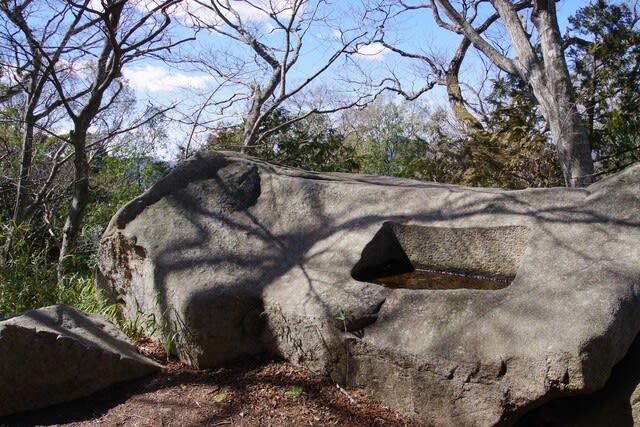

空堀

令和6年3月登城