This page has moved from hateblo.

郊祀

冬至の頃、河内国交野郡での桓武天皇・文徳天皇の郊祀が行われた場所はどこでしょう?

郊祀の記録

延暦4年(785年)11月10日(グレゴリオ暦12月20日)

十一月……壬寅祀㆓天神於交野柏原㆒賽㆓宿禱㆒也

十一月甲寅祀㆓天神於交野㆒其祭文曰維延暦六年歳次㆓丁卯㆒十一月庚戌朔甲寅嗣

天子臣謹遣㆓従二位行大納言兼民部卿造東大寺司長官藤原朝臣継縄㆒敢昭告㆓于昊天上帝㆒臣恭膺㆓睠命㆒嗣㆓守鴻基㆒幸賴穹蒼降㆑祚覆燾謄㆑徴四海妟然万姓康楽方今大明南至長晷初昇敬采㆓燔祀之義㆒祇修㆓報徳之典㆒謹以㆓玉帛犠牲粢盛庶品㆒備㆓茲禋燎㆒祇薦㆓潔誠㆒

高紹天皇配神作主尚饗又曰維延暦六年歳次㆓丁卯㆒十一月庚戌朔甲寅孝子皇帝臣謹遣㆓従二位行大納言兼民部卿造東大寺司長官藤原朝臣継縄㆒敢昭告㆓于 高紹天皇㆒臣以㆓庸虚㆒忝承㆓天序㆒上玄錫㆑祉率土宅㆑心方今履長伊始粛郊褾用致㆑燔祀㆓于昊天上帝㆓

高紹天皇慶流㆓長發徳冠㆓思丈㆒封越昭升永言配㆑命謹以制㆓幣犠㆒齊㆓粢盛庶品㆒式陳㆓明廣㆒侑神作主尚饗

斉衡3年(856年)11月25日(グレゴリオ歴12月26日)、11月25日「夜漏上㆑水一尅」とは水時計の漏刻の夜漏水上一尅(刻)という意味でしょうか?

辛酉(※廿二)遣㆘権大納言正三位安陪朝臣安仁侍從從四位下輔世王等向㆗後田原山陵㆖告以配㆑天之事策(命)曰 天皇大命掛畏平城宮(尓)天下所(?)㆑知(尓)倭根子天皇御門(尓)申賜(閇止)奏今月廾五日河内國交野(乃)原(尓)昊天祭爲(止志天)掛畏御門(乎)主(止)定奉(天)可㆑祭事(乎)畏(牟)畏(牟毛)申賜(久止)奏攝津守從五位上清原眞人益吉散位從五位下仲井王等賜㆓姓文室眞人㆒

壬戌(※廿三)大㆓祓於新成殿前㆒諸陣警戒帝進出㆒庭中㆒大納言正三位藤原朝臣良相跪授㆓郊天祝板㆒左京大夫從四位下菅原朝臣是善捧㆓筆硯㆒

帝自署㆓其諱㆒訖執班北面拜㆑天乃遣㆘大納言正三位藤原朝臣良相右大弁從四位上清原眞人岑成左京大夫從四位下菅原朝臣是善右中弁從四位上藤原朝臣良繩等向㆓河内國交野郡柏原野㆒設蘊習礼祠官盡會

甲子(※廿五)有事圓丘㆒夜漏上㆑水一尅大納言藤原朝臣良相等歸來獻㆑胙

日本文徳天皇実録 10巻. [8],藤原基経編,寛政8(1796)

交野柏原諸説

交野柏原諸説

杉ケ本神社(大阪府枚方市片鉾本町)

後田原天皇即此壇上有老杉今曰交野原一本杉

P.421,"河内志 十一"並河永,日本古典全集刊行会,国立国会図書館デジタルコレクション - 五畿内志. 下巻,昭和4年-5年

交野天神社

継体天皇即位の樟葉宮も候補です

片埜神社

阿弖流為の墓の伝承があります

柏原(かしわばら)と堅磐(かしわ)

交野柏原の柏原の読み方は郊祀を実施した桓武天皇=柏原天皇(かしわばらてんのう)の「かしわばら」や「かしはら」「かしわら」等と読むと思われます。

堅磐(かしわ)

昔の柏(栢)は常緑針葉樹を指していました。

堅磐も「かしわ」とも読むので、「交野柏原」は柏の原野ではなく堅磐の原の野ではないか?と仮説します。

ちなみに常盤木は常緑樹、常盤堅磐(ときわかきわ(かしわ))は永久不変の磐の意味なので王統の永久継続を祈る象徴性は所持しています。

天の堅石(あめのかたしは)の原=交野柏原説

斉衡3年(856年)郊祀が行われた柏原野は河内國交野乃原(交野ヶ原)と記録されていますが、今も天の川が流れています。古事記の天岩戸の段で「天の堅石(あめのかたしは)」「天の金山」「鍛人・天津麻羅」が登場します。

常世の長鳴鳥を集めて鳴かしめて、天安河の河上の天の堅石を取り、天の金山の鉄を取りて、鍛人天津麻羅を求ぎて、伊斯許理度売命に科せて鏡を作らしめ、玉祖命に科せて、八尺の勾たまの五百津の御須麻流の珠を作らしめて、

nihonsinwa.com

"古事記(現代語訳・口語訳の全文)

集常世長鳴鳥、令鳴而、取天安河之河上之天堅石、取天金山之鐵而、求鍛人天津麻羅而麻羅二字以音、科伊斯許理度賣命自伊下六字以音、令作鏡、科玉祖命、令作八尺勾璁之五百津之御須麻流之珠而、

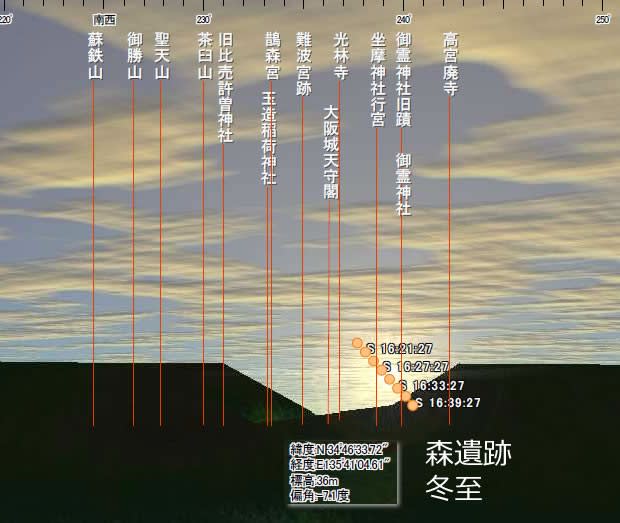

天の川の畔には鍛冶遺跡「森遺跡(5世紀後半~7世紀前半),地図」、解析から砂鉄を材料にしていたと判明した「郡津渋り遺跡,Google マップ」、「交野郡衡跡,Google マップ」他複数点在し、森遺跡から見た冬至の日の出(郊祀は冬至の頃に行われている)は三輪山奥の院と呼ばれているという雄神神社と野野上岳から昇ります。

冬至の日の入りは文徳天皇嘉祥三年(850年)九月壬午(八日)から記録のある八十嶋祭(※大嘗祭の翌年に行われる)が行われたという御霊神社(圓神祠)へ沈みます。

壬午……向攝津國祭八十嶋是日右京大(人)夫(邑)主岑成於攝津國嶋上郡河上獲白龜獻之

国立国会図書館デジタルコレクション - 日本文徳天皇実録 10巻. [2]嘉祥三年九月壬午,嘉祥三年(八五一)九月壬午(八日)条

八十嶋祭では金銀人像や玉、鏡・鈴等金属製品がそなえられます。

鍬卌口 錢三貫文 (二貫文散料 一貫文雜鮮魚菓子直) 金銀人像各八十枚 金塗鈴八十口 鏡八十二面 (二面五寸 八十面一寸) 玉一百枚 大刀一口

金銀人像は6月晦・12月晦の大祓でも用いられるので祓の人形でしょうか。

金銀塗人像各二枚 (已上東西文部所預)

禁足地・野野上岳をご神体とする雄神神社には大きな「金銀銅鉄」と書かれた額が飾られていて鉱山の守護か臨時祭・鎭新宮地祭(地鎮祭)の何かだと思われますが、日出る野野上岳を古事記の「天の金山」と見立てて俯瞰し、「鍛人・天津麻羅」が大陸等から来た鉄の塊や隕鉄(天堅石あめのたかしは)を叩く原が次第に柏原かしわばらへ変化した説はいかがでしょう

金銀各五兩 銅鐵各五十斤……国立国会図書館デジタルコレクション - 延喜式 10巻. [2]鎭新宮地祭

百重ヶ原(かしえがはら)=交野柏原

河内名所図会では交野ケ原または私市村の別名・百重ヶ原という地名が登場します。地域史では「ももえがはら」と呼ばれていますが、河内名所図会では「かしえがはら」と仮名うたれているようです。中国語読みでは百も柏もpak、ヒャク・ハク。

堅磐原→柏原→栢原→栢重原→百重原→百重ヶ原(かしえがはら)となったのではないでしょうか?

百重ヶ原は交野ケ原または私市村の別名。天の堅磐でふれた天の川の畔の旧私市村には花崗岩の野原たった場所がありますが、ここが堅磐原=柏原だったのではないでしょうか。そのすぐ東の山の上の獅子窟寺脇の亀山院陵は百重ヶ原陵と地域史では記されています。その私市山手からの冬至の日の出が昇るのは、郊祀で祀る天神の山、天神山と室生龍穴神社。

私市山手から冬至の日の入りが沈むのは坐摩神社旧社地の坐摩神社行宮と龍王山。

柏原(かしわばら)と太陽を呼ぶ黄鶏(かしわ)原説

古事記の天の岩戸伝承の常世長鳴鳥は引きこもりを起こした太陽神・天照大神を呼ぶ鳥。郊祀が行われる冬至は各地の宗教祭祀でみられるように太陽の復活と関係した暦。柏原の「かしわ」は太陽を呼ぶ和鶏・黄鶏・鶏(かしわ)かもしれません。かしわ=堅磐=黄鶏、交野ヶ原に天岩戸の長鳴鳥・鏡・玉が揃います。

The crowing of Long crower.東天紅鶏の長い鳴き声。

鳥立原

交野には鳥立原 という地名があると河内名所図会で記載されています。交野乃原の禁野で鷹によって狩られた雉は最高位のもてなしの品でした。交野ヶ原には調子家や惟喬親王と在原業平の金色三足雉退治の伝承があります。

雉Phasianus colchicusは中国語で野雞(野鸡・野鶏)・雉鸡・普通雉・華蟲。

日本の雉Phasianus versicolorは中国語で綠雉。

(下毛野氏の鷹術伝承 ― 山城国乙訓郡調子家所蔵の鷹書を手がかりに ―,二本松泰子)

扶桑と太陽の三足烏

中国の山海経の扶桑(羿と太陽の三足烏の神話)は日本国の雅名。中国から見た日本方面の神話的イメージは太陽の生まれる方向のようです。

桃

大陸系神話の天鶏の鳴く扶桑や桃の樹。日本神話では桃は地下の死の国から地上の生の国をわかつ功績により意富加牟豆美命という名を持ちます。

王秀文氏は中国神話で桃は神仙の不死の果実で、桃都山の桃の巨樹、扶桑の樹の天雞は三足烏と同じく太陽の鳥で、王と西王母の桃・仙桃の崑崙山の神仙世界の間を行き交い、桃は人間を神仙・桃源郷の世界へ導くと論じています。

(王秀文,桃をめぐる蓬莱山・崑崙山・桃源郷の比較民俗学的研究,国際日本文化研究センター紀要,22巻,69-109頁,2000-10-31)

金の桃と日本国

磅磄山去扶桑五萬里日所不及其地甚寒有桃樹千 圍萬年一實一説日本國有金桃其實重一斤

述異記卷上,梁任昉(460年 - 508年)撰

天雞鳴く扶桑と桃都山の大樹

蓬萊之東,岱輿之山,上有扶桑之樹。樹高萬丈。樹巔常有天雞,為巢於上。 每夜至子時,則天雞鳴,而日中陽烏應之;陽烏鳴,則天下之雞皆鳴。古玉圖譜二十四

玄中記 : 玄中記 - 中國哲學書電子化計劃 (西晋代(265年-316年))(31)

東南有桃都山,上有大樹,名曰桃都,枝相去三千里。上有一天雞,日初出,光照此木,天雞則鳴,群雞皆隨之鳴。

玄中記(西晋代(265年-316年))(30)

大荒之東極至鬼府山臂沃椒山脚巨洋海中昇載海 日盖扶桑山有玊雞玊雞鳴則金雞鳴金雞鳴則石鷄 鳴石雞鳴則天下之雞鳴悉鳴則潮水應之矣

神異經 漢 東方朔(紀元前154年 - 紀元前92年)

桓武天皇が眠る伏見桃山の柏原天皇陵付近が伏見城取り壊しの後で一面の桃畑となったのも大陸側から見て-桓武天皇の母方の遠い祖先は帰化人でもあった-金の桃のある国・日本国の帝-不死の世界と現世を行き交う天鶏・金鶏を祭祀した-桓武天皇=柏原天皇(かしわばらてんのう)の法要の意味があったのでしょうか?

今は正確な陵墓の場所がわからないそうですが、地元では谷口古墳、宮内庁は古御香宮の隣大亀谷陵墓参考地としているようです。

吉江崇博士は櫻町大神宮の可能性を示唆されているそうです。神社案内板には深草郷柏原と記載されています。

神明神社(桜町大神宮)

通称桜町大神宮。社記によれば、第八十代高倉帝治承二年(一一七八)、藤原中納言成範卿は、天照大神を篤く祈誓されていたが、桜花の短命を惜しんで、落下の遅きを神明に祈願された。神明はその願いの切なるを憐れみ、花の齢を三七日(みなのか)延ばされたので、卿はその神徳の深さを感じ、霊社建立の志を立てられた。

ある夜の夢に、十四・五歳の神童が白羽の矢を持って枕頭に立ち、「汝久しく祀社建立の志深ければ今その願いを遂げしめん。よってこの白羽の矢を深草郷の柏原に指し置くべし。探し求めて宮造りをせよ」との夢のお告げがあった。成範卿は、家臣を多く召し連れて深草郷を訪ね、ついに白羽の矢を探し当て、ここに両大神宮(天照大神・豊受大神)を勧請して、数株の桜を植えて神木とされた。

?、文禄三年(一五九四)豊公伏見城築城の際?城郭内となった「佐田彦神社」をここに移して合祀された。秀吉はこの地の桜花の永きを愛し、春ともなれば度々桜花を愛でるために武運祈願の参拝を兼ねて盛大な雅宴を催した。

この社は、佐田彦大神の徳「縁結び」「交通安全」の神として尊崇されている。

京都市

桜町大神宮の案内板,深草大亀谷万帖敷町(英語・中国語・韓国語表記あり)

以上、郊祀の交野柏原について。