クマゼミのオスを見かけた。もう羽化したのか。

クマゼミの鳴き声も聞こえてくる。気にして見るとメスも羽化している。

かって、7月末~8月初にセミの羽化の自然観観察会を開いていて、セミが羽化してくれるか気がかりだった。

その頃と比べると、約1月早くなっている。

クマゼミのオスを見かけた。もう羽化したのか。

クマゼミの鳴き声も聞こえてくる。気にして見るとメスも羽化している。

かって、7月末~8月初にセミの羽化の自然観観察会を開いていて、セミが羽化してくれるか気がかりだった。

その頃と比べると、約1月早くなっている。

書くことを探しているうちにまた冬を向かえます。夏眠と冬眠を繰り返しているようですが。

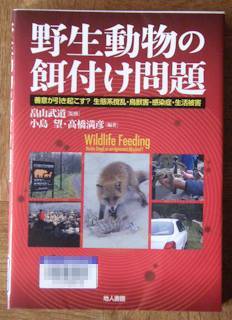

「野生動物の餌付け問題 善意が引き起こす? 生態系撹乱・鳥獣害・感染症・生活被害」(地人書館)を図書館から借りて読んだ。

http://www.chijinshokan.co.jp/Books/ISBN978-4-8052-0900-4.htm

「野生動物の餌付け問題 善意が引き起こす? 生態系撹乱・鳥獣害・感染症・生活被害 」

畠山武道 監修 小島望・高橋満彦 編著

ISBN978-4-8052-0900-4 A5判/336頁 3,500+税

野性生物にみだりに餌を与えてはいけないと自然観察会で伝えたりしていたのだが。

気になったところは、

1.バードフィーダーから野鳥が食中毒で集団感染して死亡する。

自然観察会でも「庭に小鳥を」と紹介してきた。

2.ホタルの放流問題は知っていたが、カワニナを移入しての放流を餌付けと述べている。ホタルもカワニナも地域固有種の遺伝子の撹乱が心配されている。

ウシガエルの養殖で餌としてアメリカザリガニを移入して利用したが、全国に広がり「特定外来生物」に指定されている。

3.農作物の放置は無意識な餌付けになる。 産地での大量廃棄は餌場になって、味を覚えて人里近くに野性動物が集まってきて、農作物を食害するので駆除している。

4.後継者からだが、白鳥の餌付けをやめた例がある。 「立山を仰ぐ針原白鳥の里跡地 平成二十五年」(富山市東部)の碑が立てられている。

と言うことで、読んでみてはいかがでしょうか。

家庭菜園で少しくらいならカラスに食べられてもと思って食害防止をしてこなかったが、それがカラスを呼び寄せ、増やし、被害が大きくなり楽しみが無くなることに思い当たった。

「美しい自然 庭に小鳥を」(日本自然保護連盟 1973)で「えさ台」「巣箱」を読んで、野鳥の餌付けなどは良いことだと思い込んでしまった。

餌を与えるより、今まで破壊する一方だった棲息環境を拡大することが大切なことを考えさせられた。

(うーん、近くの山が一つ無くなって防潮堤が作られている。人間にとっては、買い手のない山が売れて、用地が増え、津波からの安全も手に入る。一石三鳥なのだが。孫・曾孫・玄孫にツケを回したかなぁ。)

この冬はヒヨドリが少ないように思う。

冬に見る大型で荒いヒヨドリを見かけない。 小柄な穏やかなヒヨドリを見かける。

太平洋側で雪がふったと報じられた。

大きな鳴き声がすると、大柄のヒヨドリがいた。

大柄のヒヨドリは夏には見かけない。 夏は小柄のヒヨドリがいる。

山に雪が降ると移動して来るのだろうか。

大柄のヒヨドリは食べる量も多いためか他の鳥を追い散らしたりする。