10%の食塩水100gに、

10%の食塩水100gに、(海城中 平成二十七年 第1回)

この問題の場合、公式で解くという人も多いでしょう。

私も本番のテストとなれば、以下の式で、解くかもしれません。

食塩水Aの食塩の重さ=(100+50+50)g×![]() -100g×

-100g×![]()

食塩水Aの濃度=2g÷50g=0.04 → 4%

ですが、本日、お伝えしたいのは、武器(解法)の使い方なので、

別の方法で、解きます。

算数の食塩水といえば、公式以外に、

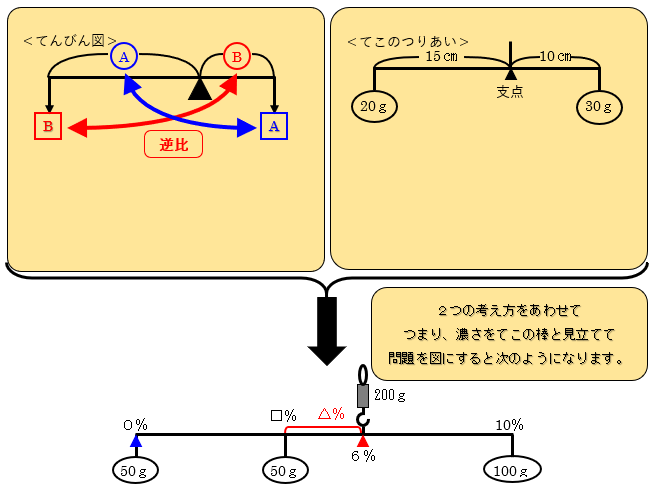

そして、てんびん図は、理科でのてこのつりあいを利用しています

てんびん図とてこのつりあいをまとめると、

上の図、そして、

解法① 0%を支点とする

左に回すはたらき=200g×6%

右に回すはたらき=50g×□%+100g×10%

□=4%

解法② 6%を支点とする

左に回すはたらき=50g×6%+50g×△%

右に回すはたらき=100g×(10-6)%

△=2% □=6-2=4%

となります。理科の知識が算数でも使えることが体感できましたか

めんどくさい…公式で解けるからいいのでは?

1つの解法しか知らないと、

ですから、さまざまな武器(解法)を根本原理まで理解し、

では、実際にこの武器を発展問題で使ってみましょう。

次の問題です。

この問題を公式で解こうとすると、結構時間がかかると思います。

ということで、先ほどの、てんびん図とてこのつりあいという武器

この問題のポイントは、

解法のポイントは、濃さの数値をてこの棒と見立てているので、

では、混ぜているようすをでんびん図にしてみましょう。

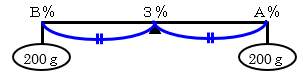

・容器AとBからそれぞれ200gずつ取り出して混ぜると3%

<図1>

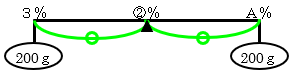

・容器Cから200gずつとりだして容器A、

<図2>

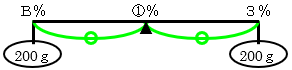

<図3>

ここで、技をひとつ。

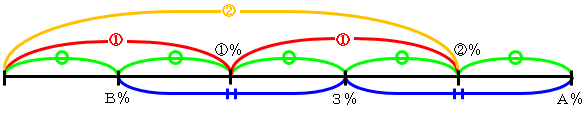

図1から図3のてんびん図をひとつにまとめてみましょう。

ひとつにまとめると、次のようになります。

図1の![]() 1つ分の長さと、図2、3の

1つ分の長さと、図2、3の![]() 2つ分の長さが同じです。

2つ分の長さが同じです。

そして、1つにまとめたことにより、

図から、![]() 3つ分が3%となり、

3つ分が3%となり、![]() 5つ分のA%は5%となります。

5つ分のA%は5%となります。

ほぼほぼ計算せずに解答できました。

このように、根本原理を正しく理解し、使うことによって、

1つの問題に対して、1つの解法を暗記するのではなく、

解法の原理を理解していきましょう。

他にも、てんびん図は、算数では平均の問題でも使えますし、