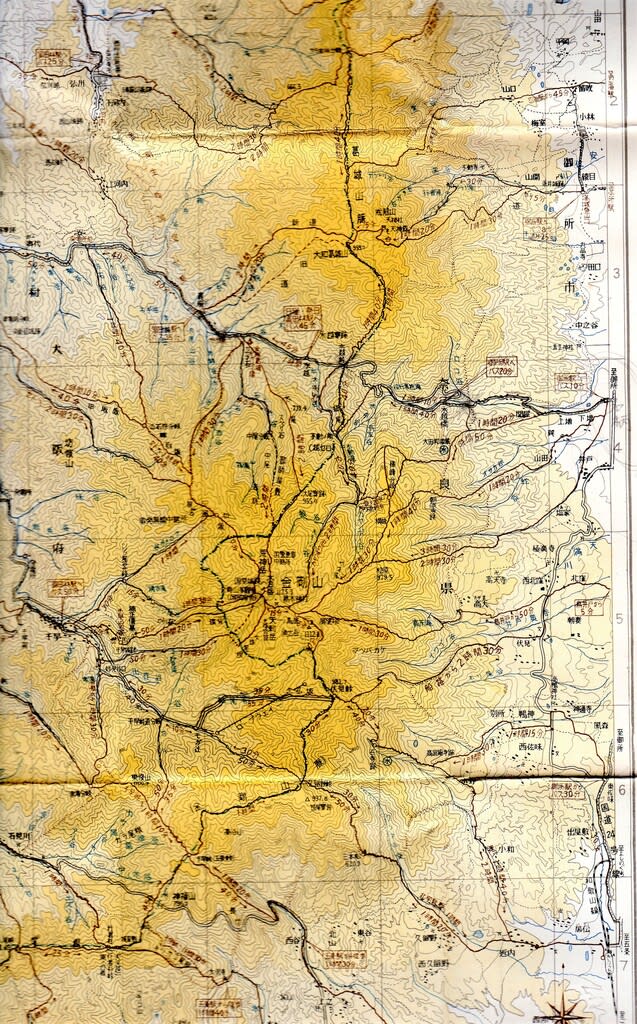

ここ二三日暖かく絶好のアウトドアスポーツ日和で、まさにゴルフ日和であった。紅葉も見頃で最高の気分でプレーされたであろう。しかし、近年のゴルフ場はどうも先行きは暗い。2000年初頭は1300万人超のゴルフ競技人口も今年は500万人台とピーク時の半分を超える減少となったそうだ。地方のゴルフ場は倒産しコース上に太陽発電パネルが置かれたり、あるいは外資に吸収されたりとどうも明るい話題がない。高齢者社会に向かっている日本で、ご多分に漏れず近頃のゴルフ場は60歳代以上の方々が競技人口に結構占め、今年に入ってのコロナ禍でプレーを控えられたり、会員権を手放されたりと減少に拍車がかかってしまった。(九州のゴルフ場では、中国や韓国の客が激減したので苦しんでいると聞いたが…)ある名門ゴルフ場では減少に歯止めをかけるべく、高齢者に配慮してバンカーを少なくして難度を下げたり、コース間の移動を楽にしたり、それまでコース上は歩行で移動していたのを、カート利用に変更も検討されてるという。他のごゴルフ場も料金を下げたりして手軽に利用できるようにとか、色々と工夫はされてはいるが、若者をゴルフ場に呼び込む効果はまだまだ限定的であるようだ。ゴルフブームが戻ってくるためには、日本人男女ゴルファーが海外で大いに活躍すれば、それがひとつのきっかけとなると思っている次第である。(写真:11月18日奈良国際G.C 2番H)