私は公開当初に映画館に見に行ったものの、その時は感想は書きませんでした

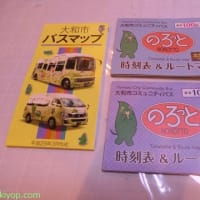

今年2015年の9月12日~11月8日に愛地球博記念公園(モリコロパーク)で開催の愛知万博10周年フェア「花と緑の夢あいち」のメイン展示として「思い出のマーニー×種田陽平展」「大ジブリ博」が開催されました。

今回はこれにちなんで、DVDを借りてきてもう1回見ながら感想を書きたいと思います。

(モリコロパーク、市民交流センター体育館で開催されたマーニー展)

思い出のマーニーの映画は12歳の主人公杏奈が心を閉ざし喘息に苦しみながら、養母と共に札幌で暮らすシーンから始まります。

そして医師の勧めで療養の為に夏の間、親戚宅大岩家のある里山と干潟の風景が美しい田舎の岸崎別(釧路方面に存在する架空の地)に訪れることで物語が展開。そしてこの岸崎別での生活の中で杏奈はマーニーという同年代の少女に出会う不思議な体験をします。

この杏奈とマーニーの出会い。諸説あるようですが、私はこれはタイムスリップのようなものだと考えます。

気乗りしない七夕祭りに参加させられることになり、不安で寝苦しい夜に夢にマーニーの登場。

そして後述する「太っちょ豚」のシーンの後にマーニーとの対面。

といったように杏奈のストレスがタイムリップの原動力になっているような描写が度々登場します。

冒頭のシーンで「喘息の一因にストレスがある」という医師の言葉がありますが、岸崎別に来てからの杏奈が喘息の発作に見舞われた描写はありません。これはまさに杏奈のストレスが喘息でなくタイムスリップしてマーニーに会う原動力として発現していたのでしょう。

一方で大岩家での生活に慣れてくると、マーニーのことを忘れそうになって1週間以上も会わない日々を過ごします。そして昼間に訪れたマーニーの住む屋敷からは人の住む気配はせず、改修工事まで始まっている姿に直面します。

そんな中で新たな友、彩香との出会い。一方で初対面であり自分をマーニーだと勘違いする彩香との間で驚く杏奈ですが、「マーニーの日記」を見せられてマーニーが実在していたことを知るものの、マーニーの存在を「自分の空想が作り上げた存在」ではない謎な存在であることに気づきます。

そして、それまで杏奈が50年前にタイムスリップしてたのが、今度はマーニーが現代にタイムスリップにする形で再び杏奈との対面。杏奈はマーニーを大岩家の自分の部屋に誘うもののマーニーは「屋敷の側から離れられない」と拒否。

それに続くきのこの森のシーン。今まで杏奈とマーニーが会うのは夕方から夜でしたが、ここでは初めて昼間の森が登場します。

そしてサイロでのシーン。「一緒に帰ろう」という杏奈に対して頑なに動こうとしないマーニー。怖くて動けなかったようにも見えますが、実はマーニーにとって「杏奈と一緒に」帰る場所はなかった。だからこそサイロから動けなかったのではないか?

杏奈は信じていたマーニーに裏切られた想いを持ちながら、クライマックスの杏奈の夢の中で「マーニーが杏奈に許しを求めて、杏奈が許すシーン」に。

そして「もうここを離れなければならない」というマーニーの台詞。

マーニーとの出会いや大岩家での生活で一回り成長して、彩香という新しい友を得た杏奈にとって自分を苦しめていたストレスからの解放。しかしこれはストレスがタイムスリップの原動力だった杏奈とマーニーとの別れでもあります。

この直後に杏奈は大波に呑まれながら、マーニーの笑顔を脳裏に刻みながら現代に戻るわけですが、マーニーに会う夢のシーンで度々登場する波。そして最後の大波こそが逆らえない時空の流れの波を表現しているように思います。

杏奈とマーニーの出会いがタイムスリップならば、逆に50年前の一時に杏奈が実在したことになります。当時のマーニーもまた恵まれない境遇にいる中で杏奈の姿を空想していたのではないか?

マーニーにとっても杏奈の正体を知る由もなく、杏奈がマーニーの正体を「自分の空想の中の女の子」と想っていたのと同じように「自分の空想が作り出した女の子」として一緒の時を過ごしていたのではないか?

しかし心の中ではいつか自分を探しに屋敷に来てくれるような存在であることに気づいていて、自分が生きた証として、屋敷を離れる際に日記を部屋に隠したのではないか?

かずひことの記述のページを破いて久子の絵の裏に隠したのは、かずひこに嫉妬する杏奈の姿やサイロでの出来事に対するマーニーなりの杏奈へのお詫びのようなものだったのではないか?

「思い出のマーニー×種田陽平展」ではマーニーの略歴が紹介されていました。

マーニーが生まれたのは1953年

1969年、父の岸崎別での仕事が終わったのに伴い、母桐子とともに札幌に移り住む。

札幌に転居するも母は蒸発。マーニー自身は就職を経て1979年に結婚

2000年に杏奈が生まれるものの2003年に死去

マーニーが札幌ではどんな仕事をしていたのか?など気になりますが、マーニー自身50歳という若さで亡くなり不遇な人生だったことが略歴からも読取れます。

貿易商の外国人の父と母桐子が出会いはどうだったのか?

時代背景や描かれている桐子の派手さぶりとマーニーを邪険に扱うかのような態度。更にマーニーの日本人離れした外見。そして札幌に移り住んだ後の母の蒸発と結婚後もなお不遇な境遇。

マーニーもまた「魔法の輪」に苦しめられ続けていたのではないかと思います。

「花と夢あいち」のジブリ展の第3会場ともいえる「大岩家の庭」展示

この庭には大岩夫妻と杏奈の他に劇中ではありえないマーニーも登場し、楽しい大岩家での生活を好きなマーニーと一緒に過ごすという実現しなかった杏奈の夢が表現されています

そして杏奈を苦しめ続けていた「魔法の輪」というストレス。

劇中に登場する「毎日普通に過ごしたい」という短冊の願い事。

養母頼子とのわだかまりの理由になっていた「同じ団地の子はもらっていないのに自分だけもらっている自治体からの補助金」

そして「自分のほかの人とは違う青みのかかった目の色」を指摘されるシーン

特にこの目の色を信子に指摘されて「ふとっちょ豚」と罵倒するシーン。信子が杏奈の目の色を貶す意図がなかったのは前後のシーンから読取れます。しかし杏奈にとっては一番気にしている部分だったのではないか?

そしてラストシーンで自分の出生の秘密を知ることで、他の人とは違う目の色の理由を知り「青みのかかった目の色」を誇れるようになったのではないか??

冒頭で「目に見えない魔法の輪の内側」と表現されていたものが「普通」であり「みんなと同じ」であるということ。いわば魔法の輪。というのは同調圧力のようなものだと思います。

そしてマーニーとの出会いを通じて自分の出生の秘密も知った杏奈にとって、無理に「魔法の輪の内側に入る必要はない」ことに気がつき魔法の輪から解放されます。

ジブリ作品としては「思い出のマーニー」の前作2012年に公開された「風たちぬ」では戦争とという同調圧力の狂気の時代に生き、終戦を迎え再びこの狂気に呑みこまれることを予見させる主人公二郎の姿が描かれていました。

そして今作の「思い出のマーニー」では全く別の形でこの「同調圧力」というものを表現しています。

さて以前の記事

「2015年10月-社叢学会研究例会(東京)「木々も命あり -山川草木悉皆成仏-」

「2015年10月-社叢学会研究例会(東京)「木々も命あり -山川草木悉皆成仏-」http://yaplog.jp/kiyop/archive/2510

ではジブリ作品における「森」や「樹木」の表現に関して紹介し、里山を「人間と自然」の共生の場と位置づけている。という件を紹介しました。

今回の「思い出のマーニー」でも田舎の岸崎別の里山と干潟の美しい風景が登場しました。

一方で冒頭のシーンで登場する、札幌から乗る特急列車は海沿いの草原を高速で走りぬける「古き良き汽車旅の旅情」と一線を画する新型気動車。そして、時々車でバイパス沿いのロードサイド店に買出しに来るという大岩夫妻の生活。

単に田舎の美しい風景を描きたいだけなら、普通はこのようなシーンは登場させないのではないか?しかしながら、敢えて登場させることで現代の里山の生活を描き、里山と人間の共生としてベターな生活スタイルを表現しているのではないかと思います。

また終盤近くの杏奈とマーニー2人のきのこ狩りのシーンでは美しい森の風景が登場します

このシーン、杏奈とマーニーの2人が出会うシーンでは唯一陽光がさす昼間のシーンなのが特徴的です。

一種のタイムスリップのような不思議な力の中での2人の対面が、夕方から夜や暗雲がたちこめるような陽光を嫌うかのようなシーンばかりであったのに、この森の中だけは明るいシーンなのも印象的です。

これもまた森のもつ神秘性のようなものを表しているのではないかと思います。

過去のジブリ作品では「もののけ姫」では神が宿る森が表現されましたが、この「思い出のマーニー」で描かれた森もまた神秘的な存在であり、きのこという森の恵みを人間に与える場として描かれているのもまた興味深いです。

最後におまけシーン。なんと「思い出のマーニー」にもモリゾーが登場

2015/11/6 17:31(JST)