1962年にデビュー、特に64年の『ファニー・ガール』で注目を集めて以来、バーブラ・ストライサンドは歌手、女優、作曲家、映画プロデューサー、映画監督、果ては民主党を支持する政治活動家として多面的な活動を続けている。

アメリカのショウ・ビジネス界のスーパースターであり、まぎれもなく偉大な歌手であるが、一方で、その強烈な個性というか、存在感があり過ぎて、苦手な人も多いのだろう、アメリカ国内ではバーブラをネタにしたジョークは山ほどあるそうだ(笑)。

初期の頃の彼女のレパートリーがショウ・ナンバーやスタンダード曲中心であったことから、ミュージカル、映画女優としての印象が強いのだが、71年にローラ・ニーロの書いた傑作“Stoney End”を大ヒットさせたことから、コンテンポラリーなポップスやロックも積極的に取り上げるようになっていく。

だが、彼女が真にスーパースターとなったのは『追憶』(The Way We Were‐1973)という映画に出演、その主題歌が大ヒットしたからではなかろうか。

その邦題からは、つい甘いメロドラマを想像してしまいがちだが、さすがはシドニー・ポラック監督、スペイン戦争から、第二次世界大戦を経て、赤狩りの時代、その後、と激動の30年間ほどを過ごした一組の男女を描き、時代状況を見据えた骨太な展開の中に適度な甘さと苦さを織り交ぜた見応えのある作品にしてあった。

ちなみに、以前こちらでコメントしたように、『追憶』という邦題の映画は、このほかに2本あり、一つは戦後間もなく公開されたクローデット・コルベール主演のもので、教師夫婦が今は政治家となった教え子を追憶するというもの、もう一つはアン・ブライスが往年の大歌手ヘレン・モーガンに扮した伝記ものであった。

映画が始まってまもなく、苦学しながら大学に通うケイティ(バーブラ・ストライサンド)が演説をしている。

「本当に恐ろしいのは共産主義などではなく、平和のために立ち上がろうとしない人々なのです」

ここで彼女はスペイン戦争におけるソヴィエト連邦の態度を称賛するスピーチをして「モスクワに帰れ」などと野次られているのだ。

スペイン戦争、ルーズヴェルト対デューイの選挙戦、非米活動委員会、核実験などの社会的政治的な背景が、活動家であるケイティの主義主張と絡みあってストーリーが進行していく。

特にハリウッドの赤狩りを描いたところなどは、アメリカ映画が歩んだ、というか歩まされた苦い道を自ら振り返っている点で興味深かった。

ある映画の本を読んでいて、気づかされたことだが、開巻、遠景に映る映画館の看板に“ラリー・パークス”の名前が見える。

以前、こちらでまた触れることがあるかもしれないと書いたが、ここで少しいわゆる「赤狩り」について書いておく。

1947年10月、アメリカ下院の非米活動委員会はハリウッドにおける共産主義の浸透ぶりを調査する聴聞会を開いた。

多数の映画関係者が喚問されたが、特にこの委員会に非協力的(反抗的)だとして、刑を科された10人は“ハリウッド・テン”と呼ばれて注目された。

このあたりの経緯は、いろいろな本、ドキュメンタリー、アーウィン・ウインクラーの『真実の瞬間(とき)』(1991)のような映画作品など各種のメディアで繰り返し描かれているので、興味のある方はそれらを参照いただきたいが、ハリウッド・テンの中には、脚本家のドルトン・トランボ、映画監督のエドワード・ドミトリク、作家のリング・ラードナー・ジュニアらが入っていた。

ドミトリクは後に委員会に忠誠を誓って復帰したが、トランボが変名で書いたシナリオ『黒い牝牛』がオスカーを受賞し、授賞式には当然その脚本家は登場しないというエピソードがあったりした。

『ローマの休日』のシナリオも、事実上ゴーストライターとしてのトランボの仕事であったことは、今ではよく知られた事実である。

この赤狩りは50年代の半ば頃まで続き、今なお名誉が回復されず、終生現場復帰が叶わなかった映画人もいたし、チャールズ・チャップリンや映画監督ジョセフ・ロージーのように、アメリカへの入国が拒否されたり、ヨーロッパに居を移さざるを得なくなった例も数多くあった。

監督のシドニー・ポラックが、何気ない遠景にそこまで意識的にしたかは不明であるが、ラリー・パークスも赤狩りの犠牲者であった。。

同じ看板にはマルクス兄弟の名前もあった。

もちろん彼ら兄弟は、カール・マルクスやマルキシズムとは全く関係ない。

だが、ハリウッドのパーティで出席者は全員マルクス兄弟の仮装をすることになり、それぞれ俺はグルーチョになるとかハーポになるとかいう場面で、バーブラに「君はカールになれ」という人物がいる。

マルクス兄弟にはカールという名の者はおらず、これは明らかにシャレである。

そんなことを考え併せると、例の看板は偶然ではなく、ポラック監督が意図したものであることが推察される。

ケイティは、学生時代から戦争や差別や、大衆が権力や体制へ迎合することに怒りをみなぎらせている女性である。

彼女のクラスメイト、ハベル(ロバート・レッドフォード)は、学生時代はノンポリのスポーツ選手、戦争中は勲章を授与されるような海軍士官であり、後に小説家になる。

楽天家で妥協することの重要性も知っている。

二人は愛し合いながらも、性格の違いから、衝突を繰り返してばかりいる。

彼は言う。

「革命家にもユーモアのセンスは必要だ」

でも、彼女の方は政治をジョークにするのは嫌いなのだ。

二人はこんな会話もしている。

「大切なのは人間だ。主義主張はほっとけ」

「主義があるから人間なのよ」

やがてハベルはハリウッドで脚本家になり、赤狩り騒動に巻き込まれていく…。

アーサー・ローレンツの原作・脚本だが、当時まだ若かった蚤助も身につまされた。

志とか、正義とか、ともすれば人生で見失いがちな大切なものが、美しく追憶されているのだ。

『追憶』の主題曲“The Way We Were”は、バーブラ初の全米ナンバーワン・ヒットで、聴くほどに味わいの増す曲である。

マリリン&アラン・バーグマン夫妻の書いた詞に、マーヴィン・ハムリッシュが曲をつけたが、ハムリッシュはこの年、この作品でアカデミー主題歌賞、作曲賞、『スティング』で編曲賞、音楽部門のオスカーを独占した上に、グラミー最優秀歌曲賞も受賞し、ハムリッシュの年となった。

さて、原題だが、“Way”は日常的にも非常によくつかわれる多義語で、意味に含みのあることもあるので、完全に一つの訳に対応できないことが多いが、一般に“道”、“方法”、“様子”、“状態”、“姿”などという意味だろうから、それに“We Were”(私たちが~だった)が副詞的(?)に使われて、全体として「私たちが歩んでいた道(人生)」、もっとくだけた言い方だと「あのころの私たち」というニュアンスなのだろう。

そこから『追憶』という邦題が派生してくるのだ。

バーブラのしっとりとしたハミングで始まるが、これは彼女のアイデアだったそうだ。

別れた恋人との思い出を回想する切ない心情が、少し感傷的な旋律にのって描かれている。

バーブラは、ナチュラルで豊かな情感をこの楽曲に吹き込んでいる。

それでは、バーブラ・ストライサンドの“The Way We Were”をこちらでどうぞ。

もう一つ、グラディス・ナイト&ザ・ピップスが74年に発表した素晴らしいヴァージョンを紹介しておこう。

52年に結成されたグラディス・ナイト&ザ・ピップスは、ブラック・エンターテインメントの古参グループだが、当時キャリア20年を超え、アーティストとして3度目くらいのピークの頃にあたる。

ライヴ録音で、グラディスの「昔のことを思い出してみましょう」という語りに導かれて歌が始まる。

冒頭に少しだけ“Try To Remember”の歌詞が語られ(笑)、やがて“The Way We Were”につながっていく、その構成が素晴らしいし、この感傷的な曲をソウルという枠にとどまらず広くヴォーカリストとしての実力を見せてまことに見事である。

それではこちらでどうぞ。

アメリカのショウ・ビジネス界のスーパースターであり、まぎれもなく偉大な歌手であるが、一方で、その強烈な個性というか、存在感があり過ぎて、苦手な人も多いのだろう、アメリカ国内ではバーブラをネタにしたジョークは山ほどあるそうだ(笑)。

初期の頃の彼女のレパートリーがショウ・ナンバーやスタンダード曲中心であったことから、ミュージカル、映画女優としての印象が強いのだが、71年にローラ・ニーロの書いた傑作“Stoney End”を大ヒットさせたことから、コンテンポラリーなポップスやロックも積極的に取り上げるようになっていく。

だが、彼女が真にスーパースターとなったのは『追憶』(The Way We Were‐1973)という映画に出演、その主題歌が大ヒットしたからではなかろうか。

その邦題からは、つい甘いメロドラマを想像してしまいがちだが、さすがはシドニー・ポラック監督、スペイン戦争から、第二次世界大戦を経て、赤狩りの時代、その後、と激動の30年間ほどを過ごした一組の男女を描き、時代状況を見据えた骨太な展開の中に適度な甘さと苦さを織り交ぜた見応えのある作品にしてあった。

ちなみに、以前こちらでコメントしたように、『追憶』という邦題の映画は、このほかに2本あり、一つは戦後間もなく公開されたクローデット・コルベール主演のもので、教師夫婦が今は政治家となった教え子を追憶するというもの、もう一つはアン・ブライスが往年の大歌手ヘレン・モーガンに扮した伝記ものであった。

♪

映画が始まってまもなく、苦学しながら大学に通うケイティ(バーブラ・ストライサンド)が演説をしている。

「本当に恐ろしいのは共産主義などではなく、平和のために立ち上がろうとしない人々なのです」

ここで彼女はスペイン戦争におけるソヴィエト連邦の態度を称賛するスピーチをして「モスクワに帰れ」などと野次られているのだ。

スペイン戦争、ルーズヴェルト対デューイの選挙戦、非米活動委員会、核実験などの社会的政治的な背景が、活動家であるケイティの主義主張と絡みあってストーリーが進行していく。

特にハリウッドの赤狩りを描いたところなどは、アメリカ映画が歩んだ、というか歩まされた苦い道を自ら振り返っている点で興味深かった。

ある映画の本を読んでいて、気づかされたことだが、開巻、遠景に映る映画館の看板に“ラリー・パークス”の名前が見える。

以前、こちらでまた触れることがあるかもしれないと書いたが、ここで少しいわゆる「赤狩り」について書いておく。

1947年10月、アメリカ下院の非米活動委員会はハリウッドにおける共産主義の浸透ぶりを調査する聴聞会を開いた。

多数の映画関係者が喚問されたが、特にこの委員会に非協力的(反抗的)だとして、刑を科された10人は“ハリウッド・テン”と呼ばれて注目された。

このあたりの経緯は、いろいろな本、ドキュメンタリー、アーウィン・ウインクラーの『真実の瞬間(とき)』(1991)のような映画作品など各種のメディアで繰り返し描かれているので、興味のある方はそれらを参照いただきたいが、ハリウッド・テンの中には、脚本家のドルトン・トランボ、映画監督のエドワード・ドミトリク、作家のリング・ラードナー・ジュニアらが入っていた。

ドミトリクは後に委員会に忠誠を誓って復帰したが、トランボが変名で書いたシナリオ『黒い牝牛』がオスカーを受賞し、授賞式には当然その脚本家は登場しないというエピソードがあったりした。

『ローマの休日』のシナリオも、事実上ゴーストライターとしてのトランボの仕事であったことは、今ではよく知られた事実である。

この赤狩りは50年代の半ば頃まで続き、今なお名誉が回復されず、終生現場復帰が叶わなかった映画人もいたし、チャールズ・チャップリンや映画監督ジョセフ・ロージーのように、アメリカへの入国が拒否されたり、ヨーロッパに居を移さざるを得なくなった例も数多くあった。

監督のシドニー・ポラックが、何気ない遠景にそこまで意識的にしたかは不明であるが、ラリー・パークスも赤狩りの犠牲者であった。。

同じ看板にはマルクス兄弟の名前もあった。

もちろん彼ら兄弟は、カール・マルクスやマルキシズムとは全く関係ない。

だが、ハリウッドのパーティで出席者は全員マルクス兄弟の仮装をすることになり、それぞれ俺はグルーチョになるとかハーポになるとかいう場面で、バーブラに「君はカールになれ」という人物がいる。

マルクス兄弟にはカールという名の者はおらず、これは明らかにシャレである。

そんなことを考え併せると、例の看板は偶然ではなく、ポラック監督が意図したものであることが推察される。

♪ ♪

ケイティは、学生時代から戦争や差別や、大衆が権力や体制へ迎合することに怒りをみなぎらせている女性である。

彼女のクラスメイト、ハベル(ロバート・レッドフォード)は、学生時代はノンポリのスポーツ選手、戦争中は勲章を授与されるような海軍士官であり、後に小説家になる。

楽天家で妥協することの重要性も知っている。

二人は愛し合いながらも、性格の違いから、衝突を繰り返してばかりいる。

彼は言う。

「革命家にもユーモアのセンスは必要だ」

でも、彼女の方は政治をジョークにするのは嫌いなのだ。

二人はこんな会話もしている。

「大切なのは人間だ。主義主張はほっとけ」

「主義があるから人間なのよ」

やがてハベルはハリウッドで脚本家になり、赤狩り騒動に巻き込まれていく…。

アーサー・ローレンツの原作・脚本だが、当時まだ若かった蚤助も身につまされた。

志とか、正義とか、ともすれば人生で見失いがちな大切なものが、美しく追憶されているのだ。

♪ ♪ ♪

『追憶』の主題曲“The Way We Were”は、バーブラ初の全米ナンバーワン・ヒットで、聴くほどに味わいの増す曲である。

マリリン&アラン・バーグマン夫妻の書いた詞に、マーヴィン・ハムリッシュが曲をつけたが、ハムリッシュはこの年、この作品でアカデミー主題歌賞、作曲賞、『スティング』で編曲賞、音楽部門のオスカーを独占した上に、グラミー最優秀歌曲賞も受賞し、ハムリッシュの年となった。

さて、原題だが、“Way”は日常的にも非常によくつかわれる多義語で、意味に含みのあることもあるので、完全に一つの訳に対応できないことが多いが、一般に“道”、“方法”、“様子”、“状態”、“姿”などという意味だろうから、それに“We Were”(私たちが~だった)が副詞的(?)に使われて、全体として「私たちが歩んでいた道(人生)」、もっとくだけた言い方だと「あのころの私たち」というニュアンスなのだろう。

そこから『追憶』という邦題が派生してくるのだ。

Memories light the corners of my mind

Misty water-colored memories of the way we were…

思い出が 心の隅に灯をともす

淡い水彩画のような 二人の思い出

散らばった写真には 忘れてきた微笑

二人で交わした微笑 あのころの二人の微笑

あの頃すべては こんなに単純だったのか

それとも 時がすべてを書き換えてしまったのか

もう一度 やり直せたら

やり直せる? できる?

思い出は美しいものだけど

思い出すことが辛いこともある

忘れる方を選んでしまう

だから 思い出すのは あの笑い声だけ

あのころの私たちの…

Misty water-colored memories of the way we were…

思い出が 心の隅に灯をともす

淡い水彩画のような 二人の思い出

散らばった写真には 忘れてきた微笑

二人で交わした微笑 あのころの二人の微笑

あの頃すべては こんなに単純だったのか

それとも 時がすべてを書き換えてしまったのか

もう一度 やり直せたら

やり直せる? できる?

思い出は美しいものだけど

思い出すことが辛いこともある

忘れる方を選んでしまう

だから 思い出すのは あの笑い声だけ

あのころの私たちの…

バーブラのしっとりとしたハミングで始まるが、これは彼女のアイデアだったそうだ。

別れた恋人との思い出を回想する切ない心情が、少し感傷的な旋律にのって描かれている。

バーブラは、ナチュラルで豊かな情感をこの楽曲に吹き込んでいる。

それでは、バーブラ・ストライサンドの“The Way We Were”をこちらでどうぞ。

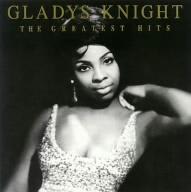

もう一つ、グラディス・ナイト&ザ・ピップスが74年に発表した素晴らしいヴァージョンを紹介しておこう。

52年に結成されたグラディス・ナイト&ザ・ピップスは、ブラック・エンターテインメントの古参グループだが、当時キャリア20年を超え、アーティストとして3度目くらいのピークの頃にあたる。

ライヴ録音で、グラディスの「昔のことを思い出してみましょう」という語りに導かれて歌が始まる。

冒頭に少しだけ“Try To Remember”の歌詞が語られ(笑)、やがて“The Way We Were”につながっていく、その構成が素晴らしいし、この感傷的な曲をソウルという枠にとどまらず広くヴォーカリストとしての実力を見せてまことに見事である。

それではこちらでどうぞ。

♪ ♪ ♪ ♪

渋滞の先頭にいて笑い顔 (蚤助)