戦争や軍隊の非人間性を描いた映画といえば、日本ではさしずめ山本薩夫の『真空地帯』(1952)とか小林正樹の『人間の條件』(1959‐1961)、アメリカの映画だとスタンリー・キューブリックの『突撃』(1957)や『フルメタル・ジャケット』(1987)などを思い出す。

先日、WOWOWで放映されたフレッド・ジンネマンの『地上より永遠に』(From Here To Eternity‐1953)も、軍隊という組織の醜悪さを描いた一本だとばかり思っていたのだが、再見してみてその印象はやや変わった。

まだ小学生のある日、近所の銭湯に『地上より永遠に』の映画ポスターが貼られてあった。

あれはリバイバル公開時だったのか、それともくたびれてしまったプリントで地方の2本立て、3本立て館のドサ回り上映のものだったのだろうか。

もちろん、かの有名なバート・ランカスターとデボラ・カーの波打ち際のラヴシーン(冒頭画像)がデザインされているものだった。

テレビなどで放映される外国の映画やドラマのラヴシーンを、お茶の間で家族みんなで観ることさえ妙に気まずかった時代である。

蚤助はそのポスターが刺激的でとても気にはなったものの直視することができないまだまだ純情可憐な少年であった。

この作品は「“ちじょう”より“えいえん”に」ではなく「“ここ”より“とわ”に」というのだと教えられ「地上」を「ここ」と読んだりすると学校の先生からバツをもらうだろうと思ったことをはっきり覚えている(笑)。

太平洋戦争直前の1941年、ハワイに駐屯する米軍の兵営が舞台である。

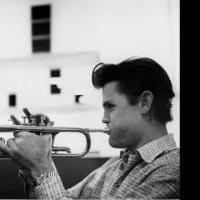

ラッパ手のプルーイット(モンゴメリー・クリフト)が転属してくる。

中隊長のホームズ大尉(フィリップ・オーバー)はボクシング狂で、自分のチームを強くするためプルーイットを呼んだのだが、親友をボクシングで失明させた過去があるプルーイットには二度とボクシングをする気はなかった。

人柄がよく中隊長の職務をソツなく代行しているウォーデン曹長(バート・ランカスター)もボクシングをやるよう説得するのだが、ブルーイットは頑なに拒む。

そうなると上司にゴマをする分隊長のガロヴィッチ(ジョン・デニス)をはじめ、ボクシング部の連中は、訓練中やプライヴェートな時間を使って徹底的にブルーイットをしごき始める。

味方はイタリア移民の兵卒マジオ(フランク・シナトラ)だけだが、少数派の彼らは周りから嫌がらせを受けいびられ続ける。

(手前:モンゴメリー・クリフト、後ろ:フランク・シナトラ)

ホームズ大尉の妻カレン(デボラ・カー)は、夫の不実にすっかり愛想をつかしていて、無聊を慰めるため男性遍歴を重ねているが、夫の直属の部下であるウォーデンと不倫をしている。

プルーイットは、マジオに連れられて行ったクラブの女ロリーン(ドナ・リード)と恋に落ちるが、マジオは営倉主任のジャドソン(アーネスト・ボーグナイン)とトラブルを起こし、やがて職務放棄を問われ営倉にぶち込まれてしまう。

マジオは営倉内でジャドソンに徹底的に痛めつけられ、ようやく営倉を抜け出したもののジャドソンに受けた傷が元で死んでしまう。

プルーイットはマジオの遺恨を晴らすためにジャドソンを刺殺するが、自らも重傷を負ってしまい、ロリーンの家に身を潜める。

(左:モンゴメリー・クリフト、右:ドナ・リード)

そうしているうちに運命の12月7日、日曜日の朝、真珠湾に爆音が轟き、運命は大きく変わっていく…。

要領よく立ち回って、ボクシングをやりさえすれば苛めなどに遭わずに済むと諭すウォーデンに対して、プルーイットはこう答える。

ウォーデンはこう言う。

ウォーデンはプルーイットにお前は要領が悪いと言っているが、それがプルーイットの生き方なのである。

ウォーデンは自分で要領がいいと言うが、実は職務に忠実であるがために無能な上官からいいように使われているだけなのだ。

プルーイットは、自らの意志を貫こうとして上官らに苛め抜かれる兵卒で、これをもってジンネマン監督の反戦映画だとか反軍隊映画だと解釈する見方も確かにあろう。

だが、プルーイット自身は孤独な人間で、軍隊を離れては生きていけないと思っているし、たとえどんなに苛められたとしてもアメリカの陸軍を愛している人物として描かれており、決して苛めや嫌がらせに屈しない強い意志の男である。

そんなプルーイットと、上官の妻と不倫をしつつも部下思いで事務処理能力に長けたウォーデンの生き方を対比させながら、ドラマが進行していくのを見ていると、単に軍隊批判の作品という風に捉えるのは視野が狭すぎるという気がする。

プルーイットにしろ、ウォーデンにしろ、カレンやロリーンにしろ、みな“Here”(ここ)にいながら、別のいるべき場所を夢想し求めている人物なのだ。

それがこの作品の原題の意味するところであろう(邦題も格調が高くてなかなかよろしい…)。

もっとも、パールハーバーがクライマックスとなるので複雑な感慨が生まれてくる。

ただ、原作のジェームズ・ジョーンズの小説は自らの体験を下敷きにしたものであろうが、ジンネマンの映画化はハワイとか軍隊とかというのは単なるドラマの素材に過ぎず、むしろさまざまな人間の愛憎と生き様を描いた人生ドラマだともう少し大きな枠として捉えた方が適切かもしれない。

この作品がヌーヴェルヴァーグの連中に称賛されたのも、人が到底たどりつくことができそうにない自由を求めるというメッセージ性を汲み取ったからかもしれないのだ。

モンティことモンゴメリー・クリフトが玉突き(ポケット)をするシーンが二度ほど出てくる。

彼は、確か『陽のあたる場所』(A Place In The Sun‐1951)でも突いていたと思うが、かなりの腕前のようで、実際に玉突きが得意だったのだろう。

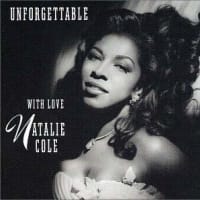

マジオ役のシナトラは歌手として人気が落ち目になっていた時期にあり、この作品にかける意気込みは相当のものがあったようだ。

生き方が不器用で不様に死んでいくダメ兵士という役柄にもかかわらず、格安のギャラで自らを売り込んだという。

そのあたりの事情は、フランシス・フォード・コッポラの名作『ゴッドファーザー』(1972)に、シナトラを彷彿させる人気落ち目の歌手(演じたのはやはり人気歌手だったアル・マルティーノ)が映画出演で起死回生を図ろうとするエピソードとして描かれていた。

やせっぽちだった当時のシナトラはよくはまっていて好演だった。

もっとも、助演男優賞としてオスカーを授与されるほどのものとは思わないが、結果的には役者としての実力を世に知らしめ、以後は本業の歌の方でも数々の名唱を録音していくことになり、亡くなるまでアメリカの芸能界の重鎮として君臨するきっかけとなった。

なおプルーイットは名ラッパ手という設定で、酒場で即興で吹いたりするが、特にマジオを追悼する葬送のラッパを朗々と吹くシーンは悲痛な思いが込められていてなかなかの名場面であった。

ラッパのマウスピースを小道具としてうまく使ってあった。

また、プルーイットの兵隊仲間で、彼の周囲でギターを弾いているのがマール・トラヴィスである。

“16トン”の作者としても知られるカントリー・ミュージックの巨匠で、ここではギターのほかに映画のために作られたカントリー・ブルースも歌って聴かせている。

フィンガー・ピッキングの親指で5弦、6弦の低音でベースラインを刻み、他の指でメロディラインを弾く、いわゆる「ギャロッピング奏法」を完成させたチェット・アトキンスの師匠格に当たる。

ちなみに、トラヴィスにギターの手ほどきをしたのはマイク・エヴァリー(エヴァリー兄弟の親父さん)である。

登場する場面は少なくさりげなく地味な扱いになっているが、新しい発見で何だかとても得した気分である。

先日、WOWOWで放映されたフレッド・ジンネマンの『地上より永遠に』(From Here To Eternity‐1953)も、軍隊という組織の醜悪さを描いた一本だとばかり思っていたのだが、再見してみてその印象はやや変わった。

♪

まだ小学生のある日、近所の銭湯に『地上より永遠に』の映画ポスターが貼られてあった。

あれはリバイバル公開時だったのか、それともくたびれてしまったプリントで地方の2本立て、3本立て館のドサ回り上映のものだったのだろうか。

もちろん、かの有名なバート・ランカスターとデボラ・カーの波打ち際のラヴシーン(冒頭画像)がデザインされているものだった。

テレビなどで放映される外国の映画やドラマのラヴシーンを、お茶の間で家族みんなで観ることさえ妙に気まずかった時代である。

蚤助はそのポスターが刺激的でとても気にはなったものの直視することができないまだまだ純情可憐な少年であった。

この作品は「“ちじょう”より“えいえん”に」ではなく「“ここ”より“とわ”に」というのだと教えられ「地上」を「ここ」と読んだりすると学校の先生からバツをもらうだろうと思ったことをはっきり覚えている(笑)。

太平洋戦争直前の1941年、ハワイに駐屯する米軍の兵営が舞台である。

ラッパ手のプルーイット(モンゴメリー・クリフト)が転属してくる。

中隊長のホームズ大尉(フィリップ・オーバー)はボクシング狂で、自分のチームを強くするためプルーイットを呼んだのだが、親友をボクシングで失明させた過去があるプルーイットには二度とボクシングをする気はなかった。

人柄がよく中隊長の職務をソツなく代行しているウォーデン曹長(バート・ランカスター)もボクシングをやるよう説得するのだが、ブルーイットは頑なに拒む。

そうなると上司にゴマをする分隊長のガロヴィッチ(ジョン・デニス)をはじめ、ボクシング部の連中は、訓練中やプライヴェートな時間を使って徹底的にブルーイットをしごき始める。

味方はイタリア移民の兵卒マジオ(フランク・シナトラ)だけだが、少数派の彼らは周りから嫌がらせを受けいびられ続ける。

(手前:モンゴメリー・クリフト、後ろ:フランク・シナトラ)

ホームズ大尉の妻カレン(デボラ・カー)は、夫の不実にすっかり愛想をつかしていて、無聊を慰めるため男性遍歴を重ねているが、夫の直属の部下であるウォーデンと不倫をしている。

プルーイットは、マジオに連れられて行ったクラブの女ロリーン(ドナ・リード)と恋に落ちるが、マジオは営倉主任のジャドソン(アーネスト・ボーグナイン)とトラブルを起こし、やがて職務放棄を問われ営倉にぶち込まれてしまう。

マジオは営倉内でジャドソンに徹底的に痛めつけられ、ようやく営倉を抜け出したもののジャドソンに受けた傷が元で死んでしまう。

プルーイットはマジオの遺恨を晴らすためにジャドソンを刺殺するが、自らも重傷を負ってしまい、ロリーンの家に身を潜める。

(左:モンゴメリー・クリフト、右:ドナ・リード)

そうしているうちに運命の12月7日、日曜日の朝、真珠湾に爆音が轟き、運命は大きく変わっていく…。

♪ ♪

要領よく立ち回って、ボクシングをやりさえすれば苛めなどに遭わずに済むと諭すウォーデンに対して、プルーイットはこう答える。

「自分の考えを貫けない人間は無です」

ウォーデンはこう言う。

「今は開拓時代じゃない。妥協するということも覚えろ」

ウォーデンはプルーイットにお前は要領が悪いと言っているが、それがプルーイットの生き方なのである。

ウォーデンは自分で要領がいいと言うが、実は職務に忠実であるがために無能な上官からいいように使われているだけなのだ。

プルーイットは、自らの意志を貫こうとして上官らに苛め抜かれる兵卒で、これをもってジンネマン監督の反戦映画だとか反軍隊映画だと解釈する見方も確かにあろう。

だが、プルーイット自身は孤独な人間で、軍隊を離れては生きていけないと思っているし、たとえどんなに苛められたとしてもアメリカの陸軍を愛している人物として描かれており、決して苛めや嫌がらせに屈しない強い意志の男である。

そんなプルーイットと、上官の妻と不倫をしつつも部下思いで事務処理能力に長けたウォーデンの生き方を対比させながら、ドラマが進行していくのを見ていると、単に軍隊批判の作品という風に捉えるのは視野が狭すぎるという気がする。

プルーイットにしろ、ウォーデンにしろ、カレンやロリーンにしろ、みな“Here”(ここ)にいながら、別のいるべき場所を夢想し求めている人物なのだ。

それがこの作品の原題の意味するところであろう(邦題も格調が高くてなかなかよろしい…)。

もっとも、パールハーバーがクライマックスとなるので複雑な感慨が生まれてくる。

ただ、原作のジェームズ・ジョーンズの小説は自らの体験を下敷きにしたものであろうが、ジンネマンの映画化はハワイとか軍隊とかというのは単なるドラマの素材に過ぎず、むしろさまざまな人間の愛憎と生き様を描いた人生ドラマだともう少し大きな枠として捉えた方が適切かもしれない。

この作品がヌーヴェルヴァーグの連中に称賛されたのも、人が到底たどりつくことができそうにない自由を求めるというメッセージ性を汲み取ったからかもしれないのだ。

♪ ♪ ♪

モンティことモンゴメリー・クリフトが玉突き(ポケット)をするシーンが二度ほど出てくる。

彼は、確か『陽のあたる場所』(A Place In The Sun‐1951)でも突いていたと思うが、かなりの腕前のようで、実際に玉突きが得意だったのだろう。

マジオ役のシナトラは歌手として人気が落ち目になっていた時期にあり、この作品にかける意気込みは相当のものがあったようだ。

生き方が不器用で不様に死んでいくダメ兵士という役柄にもかかわらず、格安のギャラで自らを売り込んだという。

そのあたりの事情は、フランシス・フォード・コッポラの名作『ゴッドファーザー』(1972)に、シナトラを彷彿させる人気落ち目の歌手(演じたのはやはり人気歌手だったアル・マルティーノ)が映画出演で起死回生を図ろうとするエピソードとして描かれていた。

やせっぽちだった当時のシナトラはよくはまっていて好演だった。

もっとも、助演男優賞としてオスカーを授与されるほどのものとは思わないが、結果的には役者としての実力を世に知らしめ、以後は本業の歌の方でも数々の名唱を録音していくことになり、亡くなるまでアメリカの芸能界の重鎮として君臨するきっかけとなった。

なおプルーイットは名ラッパ手という設定で、酒場で即興で吹いたりするが、特にマジオを追悼する葬送のラッパを朗々と吹くシーンは悲痛な思いが込められていてなかなかの名場面であった。

ラッパのマウスピースを小道具としてうまく使ってあった。

また、プルーイットの兵隊仲間で、彼の周囲でギターを弾いているのがマール・トラヴィスである。

“16トン”の作者としても知られるカントリー・ミュージックの巨匠で、ここではギターのほかに映画のために作られたカントリー・ブルースも歌って聴かせている。

フィンガー・ピッキングの親指で5弦、6弦の低音でベースラインを刻み、他の指でメロディラインを弾く、いわゆる「ギャロッピング奏法」を完成させたチェット・アトキンスの師匠格に当たる。

ちなみに、トラヴィスにギターの手ほどきをしたのはマイク・エヴァリー(エヴァリー兄弟の親父さん)である。

登場する場面は少なくさりげなく地味な扱いになっているが、新しい発見で何だかとても得した気分である。

神経は太い人だが痩せている(蚤助)