1959年2月3日は「音楽が死んだ日」(The Day The Music Died)である。

以前、ドン・マクリーンの“アメリカン・パイ”の稿(#197)”でも触れたが、この日、バディ・ホリー、ビッグ・ボッパー、リッチー・ヴァレンスという三人の人気ロックン・ローラーが乗った小型飛行機が悪天候のため墜落、全員遭難死したのである。

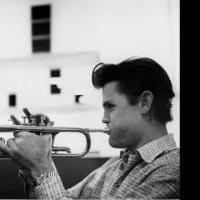

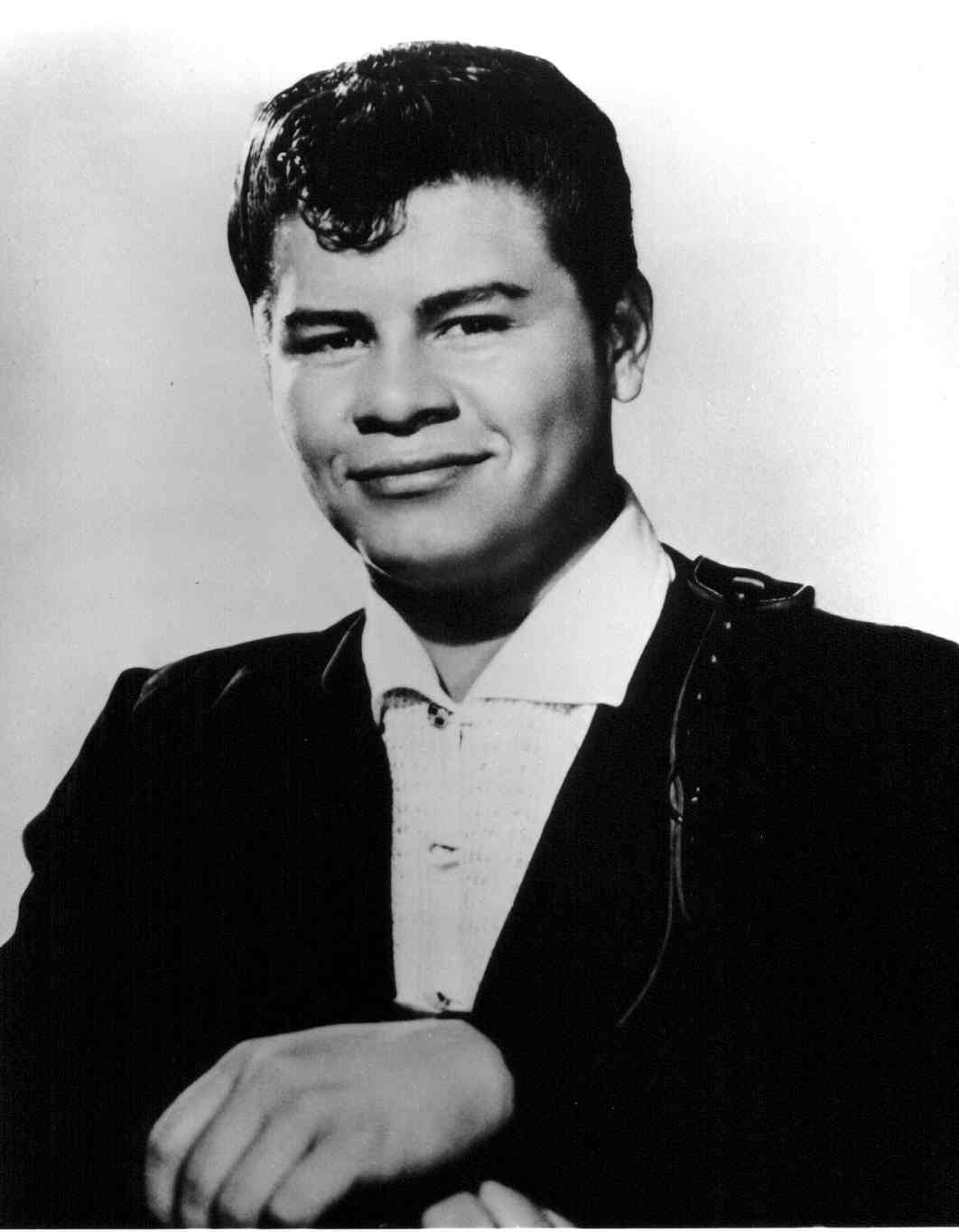

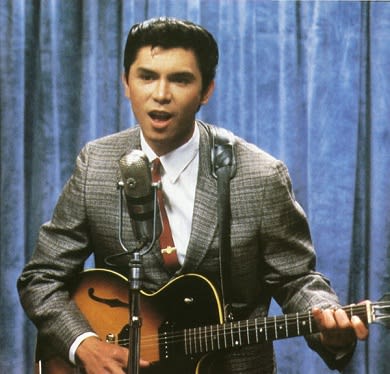

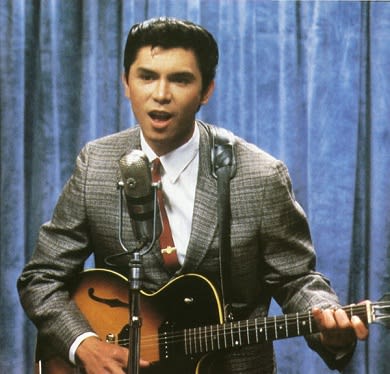

リッチー・ヴァレンス(画像)はチカーノ(メキシコ系アメリカ人)で、まだほんの17歳に過ぎず、正真正銘の「少年」であった。

1987年のアメリカ映画『ラ★バンバ』(La Bamba)は、やはりチカーノの映画監督ルイス・ヴァルデスが、リッチー・ヴァレンス17年の短くもドラマティックな生涯を、カインとアベル風の愚兄賢弟の物語に仕立てた音楽映画であった。

脚本もヴァルデスが書いた。

賢弟はもちろんヴァレンスの方で、演じたのはルー=ダイアモンド・フィリップス、愚兄の方はイーサイ・モラレスが演じた。

(ルー=ダイアモンド・フィリップス)

ヴァレンス本人とフィリップスとの違いは誰の目にも明らかで、本物の17歳の少年ロッカーは、実にひねた「オッサン顔」なのだった(笑)。

映画自体はちょっとチープでイージーさも漂う出来栄えだが、カルロス・サンタナとマイルス・グッドマンが担当した音楽の素晴らしさでそんなことはあまり気にならない。

もちろんヴァレンスの楽曲がメインになるのだが、劇中、バディ・ホリーに扮したマーシャル・クレンショウがホリーのヒット曲“Crying, Waiting, Hoping”、エディ・コクランに扮したブライアン・セッツァーがコクランの名曲“Summertime Blues”を披露してくれるからである。

ダイアモンド・フィリップスはヴァレンスの楽曲を歌うが、歌の吹き替えはご存じロス・ロボスである。

ロス・ロボス(Los Lobos)は、ロサンゼルスのチカーノ・コミュニティ出身の人気バンドで、デビュー当初からヴァレンスの“Come On, Let's Go”をレパートリーに取り入れたりしていて、映画のサウンドトラックへの起用はまさにピッタリだったのである。

映画のタイトルにもなった“La Bamba”という曲は、メキシコ湾岸のベラクルス州一帯で歌われてきたもので、スペインのフラメンコに代表される情熱的な旋律と、アフリカ系の野性的なリズムが混交したフォーク・ソングであった。

当然のように、アメリカ在住のチカーノたちに受け継がれ、ヒスパニックのコミュニティに欠かせない曲であるばかりか、ポピュラー音楽としても全米に親しまれてきたものである。

“La Bamba”の“Bamba”には諸説あるようだが、スペイン語の動詞“Bambolear”(「ゆらめく」の意)から来たと言われており、そもそもアフリカには「バンバ」と名付けられた地名が多くみられるそうだ。

いずれにしても、一応「ゆらめく」ような動きをする舞曲と考えておけばよかろう。

いとこからこの曲を教わったリッチー・ヴァレンスは、このメキシカン・トラディショナルを激しいロックン・ロール版に仕立てて、歌詞もスペイン語のままで発表した。

ロック版アメリアッチというか、アメリカのロックンロールとメキシコのマリアッチをミックスしたようなサウンドで、一気にたたみかけるパワーと疾走感があり、やや巻き舌のヴォーカルもこの作品の大きな魅力である。

ヴァレンスの最大のヒット・ナンバーは全米チャートの第2位となった“Donna”だが、“La Bamba”は“Donna”のB面にカップリングされ、両面ヒットとなった。

ただし、スペイン語の歌詞ということもあってか、チャート成績はA面ほど上昇せず22位どまりであった。

当時から言われていたことであるが、アメリカのファンの大半はこの曲の歌詞の意味もわからず聴いていたと揶揄されることが多い。

スペイン語の歌詞はこんな具合…

♪ ラ・バンバを踊るには ラ・バンバを踊るには

上品さは少しだけでいい

少しだけ品がよくって それからさ

上へ 上へ 上へ 上へ

君のためさ 君のためさ 君のためなのさ

俺は船乗りじゃない 俺は船乗りじゃない

船長さ 船長なんだ

バンバ バンバ バンバ …

と、まあ、ただ調子がいいだけの、どうということもない内容である。

しかし、ヴァレンスの独特の躍動感が、ファンの心を長く深く捉えることになった。

現在では、むしろラテン・ロック、パンク・ロックの原点のナンバーとして“Donna”以上に語られる機会の多い曲となっている。

ちなみに、かつて“ローリング・ストーン誌”が企画したオールタイム・ベスト・ソング500の中で英語詞以外の楽曲で選出されたのは“La Bamba”だけである。

映画の主題歌として使用されたロス・ロボス盤は、アコーディオンの使用なども含め、オリジナルよりもメキシコ風味が多少濃厚になっていて、映画公開の87年に3週連続全米ナンバー・ワンに輝いている。

このほかハリー・ベラフォンテ、キングストン・トリオ、トーケンズ、新しいところではテックス・メックス・トリオやロス・ロンリー・ボーイズなどがレパートリーにしているが、蚤助にとって特に思い出深いのは、サンドパイパーズとトリニ・ロペスである。

サンドパイパーズは、かつて“グァンタナメラ”などのヒットを出し、ソフト・ロックの世界で独特の存在感を示したグループ。

ことさらラテン・ビートやリズムを強調することなく、ゆったりとしたフォーク・ソング仕様のアレンジで美しいコーラスを聴かせる。

一方、トリニ・ロペスは60年代に一世を風靡したテキサス生まれのラテン系歌手である。

ヴァレンスの直系といってもよい存在で、幾多のラテン臭濃厚な作品を録音した。

特に彼のライヴは陽気で、シング・アロング・スタイルで聴衆を盛り上げて抜群の楽しさであった。

ロペスは63年に“La Bamba”を録音してヒット、彼の日本公演でもオープニングはこの曲だった。

また、66年に映画『悪のシンフォニー』(The Poppy Is Also A Flower)の挿入歌として使われたこともあってまたヒットしている。

余談だが、この映画、イアン・フレミング原作の麻薬捜査のアクション物で、監督がテレンス・ヤング、オールスター・キャストなのだが、007シリーズのような面白さを期待するとがっかりするのは必至である。

念のため(笑)。

ともあれ、簡潔な三つの循環コードからなる“La Bamba”は「メキシカン・ソウル」の表現には不可欠な楽曲なのであろう。

日本の「17才」といえば花も恥じらうお年頃、その昔、シンシアこと南沙織も歌っていましたね。

それなのに、アメリカの17才っていうのは…

以前、ドン・マクリーンの“アメリカン・パイ”の稿(#197)”でも触れたが、この日、バディ・ホリー、ビッグ・ボッパー、リッチー・ヴァレンスという三人の人気ロックン・ローラーが乗った小型飛行機が悪天候のため墜落、全員遭難死したのである。

リッチー・ヴァレンス(画像)はチカーノ(メキシコ系アメリカ人)で、まだほんの17歳に過ぎず、正真正銘の「少年」であった。

♪

1987年のアメリカ映画『ラ★バンバ』(La Bamba)は、やはりチカーノの映画監督ルイス・ヴァルデスが、リッチー・ヴァレンス17年の短くもドラマティックな生涯を、カインとアベル風の愚兄賢弟の物語に仕立てた音楽映画であった。

脚本もヴァルデスが書いた。

賢弟はもちろんヴァレンスの方で、演じたのはルー=ダイアモンド・フィリップス、愚兄の方はイーサイ・モラレスが演じた。

(ルー=ダイアモンド・フィリップス)

ヴァレンス本人とフィリップスとの違いは誰の目にも明らかで、本物の17歳の少年ロッカーは、実にひねた「オッサン顔」なのだった(笑)。

♪ ♪

映画自体はちょっとチープでイージーさも漂う出来栄えだが、カルロス・サンタナとマイルス・グッドマンが担当した音楽の素晴らしさでそんなことはあまり気にならない。

もちろんヴァレンスの楽曲がメインになるのだが、劇中、バディ・ホリーに扮したマーシャル・クレンショウがホリーのヒット曲“Crying, Waiting, Hoping”、エディ・コクランに扮したブライアン・セッツァーがコクランの名曲“Summertime Blues”を披露してくれるからである。

ダイアモンド・フィリップスはヴァレンスの楽曲を歌うが、歌の吹き替えはご存じロス・ロボスである。

ロス・ロボス(Los Lobos)は、ロサンゼルスのチカーノ・コミュニティ出身の人気バンドで、デビュー当初からヴァレンスの“Come On, Let's Go”をレパートリーに取り入れたりしていて、映画のサウンドトラックへの起用はまさにピッタリだったのである。

♪ ♪ ♪

映画のタイトルにもなった“La Bamba”という曲は、メキシコ湾岸のベラクルス州一帯で歌われてきたもので、スペインのフラメンコに代表される情熱的な旋律と、アフリカ系の野性的なリズムが混交したフォーク・ソングであった。

当然のように、アメリカ在住のチカーノたちに受け継がれ、ヒスパニックのコミュニティに欠かせない曲であるばかりか、ポピュラー音楽としても全米に親しまれてきたものである。

“La Bamba”の“Bamba”には諸説あるようだが、スペイン語の動詞“Bambolear”(「ゆらめく」の意)から来たと言われており、そもそもアフリカには「バンバ」と名付けられた地名が多くみられるそうだ。

いずれにしても、一応「ゆらめく」ような動きをする舞曲と考えておけばよかろう。

♪ ♪ ♪ ♪

いとこからこの曲を教わったリッチー・ヴァレンスは、このメキシカン・トラディショナルを激しいロックン・ロール版に仕立てて、歌詞もスペイン語のままで発表した。

ロック版アメリアッチというか、アメリカのロックンロールとメキシコのマリアッチをミックスしたようなサウンドで、一気にたたみかけるパワーと疾走感があり、やや巻き舌のヴォーカルもこの作品の大きな魅力である。

ヴァレンスの最大のヒット・ナンバーは全米チャートの第2位となった“Donna”だが、“La Bamba”は“Donna”のB面にカップリングされ、両面ヒットとなった。

ただし、スペイン語の歌詞ということもあってか、チャート成績はA面ほど上昇せず22位どまりであった。

当時から言われていたことであるが、アメリカのファンの大半はこの曲の歌詞の意味もわからず聴いていたと揶揄されることが多い。

スペイン語の歌詞はこんな具合…

♪ ラ・バンバを踊るには ラ・バンバを踊るには

上品さは少しだけでいい

少しだけ品がよくって それからさ

上へ 上へ 上へ 上へ

君のためさ 君のためさ 君のためなのさ

俺は船乗りじゃない 俺は船乗りじゃない

船長さ 船長なんだ

バンバ バンバ バンバ …

と、まあ、ただ調子がいいだけの、どうということもない内容である。

しかし、ヴァレンスの独特の躍動感が、ファンの心を長く深く捉えることになった。

現在では、むしろラテン・ロック、パンク・ロックの原点のナンバーとして“Donna”以上に語られる機会の多い曲となっている。

ちなみに、かつて“ローリング・ストーン誌”が企画したオールタイム・ベスト・ソング500の中で英語詞以外の楽曲で選出されたのは“La Bamba”だけである。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪

映画の主題歌として使用されたロス・ロボス盤は、アコーディオンの使用なども含め、オリジナルよりもメキシコ風味が多少濃厚になっていて、映画公開の87年に3週連続全米ナンバー・ワンに輝いている。

このほかハリー・ベラフォンテ、キングストン・トリオ、トーケンズ、新しいところではテックス・メックス・トリオやロス・ロンリー・ボーイズなどがレパートリーにしているが、蚤助にとって特に思い出深いのは、サンドパイパーズとトリニ・ロペスである。

サンドパイパーズは、かつて“グァンタナメラ”などのヒットを出し、ソフト・ロックの世界で独特の存在感を示したグループ。

ことさらラテン・ビートやリズムを強調することなく、ゆったりとしたフォーク・ソング仕様のアレンジで美しいコーラスを聴かせる。

一方、トリニ・ロペスは60年代に一世を風靡したテキサス生まれのラテン系歌手である。

ヴァレンスの直系といってもよい存在で、幾多のラテン臭濃厚な作品を録音した。

特に彼のライヴは陽気で、シング・アロング・スタイルで聴衆を盛り上げて抜群の楽しさであった。

ロペスは63年に“La Bamba”を録音してヒット、彼の日本公演でもオープニングはこの曲だった。

また、66年に映画『悪のシンフォニー』(The Poppy Is Also A Flower)の挿入歌として使われたこともあってまたヒットしている。

余談だが、この映画、イアン・フレミング原作の麻薬捜査のアクション物で、監督がテレンス・ヤング、オールスター・キャストなのだが、007シリーズのような面白さを期待するとがっかりするのは必至である。

念のため(笑)。

ともあれ、簡潔な三つの循環コードからなる“La Bamba”は「メキシカン・ソウル」の表現には不可欠な楽曲なのであろう。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

日本の「17才」といえば花も恥じらうお年頃、その昔、シンシアこと南沙織も歌っていましたね。

それなのに、アメリカの17才っていうのは…

本日の一句

「17才学生証にひねた顔」(蚤助)