さてハロウィーンです。

近年、日本でも10月31日の夜に盛り場を歩いたりすると、魔女や吸血鬼たちに出会うことができます(笑)。

吸血鬼といえば、あの赤い裏地の黒マントに蒼ざめた顔の長身の紳士というイメージがありますが、19世紀にブラム・ストーカーが書いた小説から生まれた「ドラキュラ」がオリジナルであることはよく知られています。

吸血鬼の伝説自体は、古来ヨーロッパ各地に伝えられていたようです。

特に、東欧では20世紀になるまでその存在が信じられてきました。

現在では、吸血鬼は単なる伝説ではなく現実の反映ではないかという説が有力になっています。

ひとつは、ペスト(黒死病)の流行です。

本邦未公開ですが、先日、NHK-BSで放映されたドイツ表現主義映画の傑作と言われて久しい「吸血鬼ノスフェラトゥ/恐怖の交響曲」(1922)という無声映画を観ることができました。

ドイツのF・W・ムルナウ監督は、ストーカーの「ドラキュラ」を製作するつもりでしたが、版権を得ることができなかったことから、独自の解釈を加え、ストーリーを若干変えて「ドラキュラ」を「ノスフェラトゥ」に、ドラキュラ伯爵をオルロック伯爵という名前に変更しています。

吸血鬼ノスフェラトゥを演じたのはマックス・シュレックという俳優で、画像を見ていただければわかりますが、鋭い前歯を持ち、一本も頭髪がないのっぺりとした顔、とんがった耳、バランスの悪いほど長い腕、それに長い指と爪という特異な風貌です。

一般的な吸血鬼のイメージが鋭い牙の持ち主でコウモリかオオカミを連想させるのに対して、本作はネズミのイメージです。

これが、ヌウーッと本物のネズミの集団とともに棺桶から硬直した姿勢で出現するので、それは怖いのであります(ホント、怖っ!)

ということで、中世ヨーロッパを震撼させたペスト菌を持ったネズミに寄生したノミによる黒死病の蔓延を示唆する描写があるのです。

ハリウッド映画を見慣れている現在の眼から見ると物足りないと思うのは当然ですが、ムルナウの本作はドイツ表現派の作品中でも高い評価を得ていますし、吸血鬼を扱ったホラー映画の元祖、古典といってよいと思います。

また、ものの本によれば、吸血鬼のモデルになった人々の異常行動が、狂犬病によるものだという仮説を唱える学者もいるようです。

吸血鬼の特徴は、犬や狼とともに登場し犬を殺す、夜間に行動する、他人(特に若い女性)の生血を吸う、墓場に住む、吸血鬼に襲われると被害者が吸血鬼になる、ニンニクや水(聖水)、十字架を恐れるなどですが、これらはほとんど狂犬病で説明できるというのです。

狂犬病は、ウイルスによる人獣共通感染症ですが、犬や狼が主な宿主とはいえ、ネコ、キツネ、コウモリ、リスなどあらゆる哺乳類に感染します。

感染すると、凶暴性が顕著となり、傷から侵入したウイルスは抹消神経から中枢神経に到達して発症します。

最初は風邪のような症状で、少しずつウイルスによる神経の変性が進んで、傷の箇所によって数日から数カ月の間に、中枢神経とりわけ情動をつかさどる大脳に影響を与えると異常行動を起こすのだそうです。

すなわち、激しい攻撃性や、性欲の亢進、夜間の徘徊、知覚過敏、飲水による喉頭痙攣などが主な症状で、特に知覚過敏は、匂いの強いニンニクや光、大きな音を嫌う、水を飲むときの咽頭痙攣は水を怖がるということを表す…まさしく吸血鬼ドラキュラ、ということになるというわけです。

18世紀のフランスの哲学者ヴォルテールは「1730年から5年間、吸血鬼は人々の最大の話題であった」と著述しているそうですが、事実、当時ハンガリーでは狂犬病が大流行し、人間にも広がったといいますし、日本でも1732年(享保17年)、狂犬病が長崎から全国に広がったという記録があるそうです。

ちなみにオランダ人によってもたらされたこの時の流行が、ニホンオオカミの絶滅へのスタートになったと言われています。

長々と吸血鬼について書いてきましたが、実はジャズにも吸血鬼にちなんだユニークな作品があるのです。

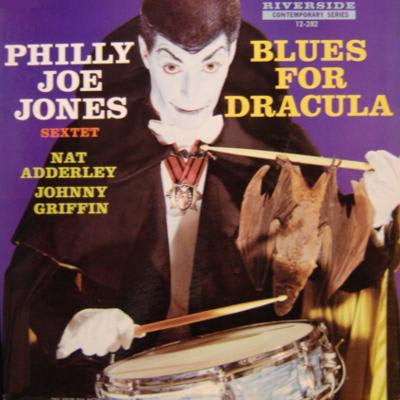

ジャズの全アルバム中でも、特に変わり種の1枚で、ドラマー、フィリー・ジョー・ジョーンズの初リーダー作としても知られる「BLUES FOR DRACULA」(1958)です。

内容はアルバム冒頭のタイトル曲「Blues For Dracula」の洒落っ気を除けば、フィリー・ジョーのほか、ナット・アダレイ(cor)、ジュリアン・プリースター(tb)、ジョニー・グリフィン(ts)、トミー・フラナガン(p)、ジミー・ギャリソン(b)という名手たちによる見事な競演ぶりが光るセッションです。

1. Blues For Dracula

2. Trick Street

3. Fiesta

4. Tune Up

5. Ow!

特に、注目されるのが#1のタイトル曲ですが、このアルバムに出てくるドラキュラ伯爵はなんとジャズ愛好家という設定で、自らビ・バップ吸血鬼と名乗っていて、大いに笑わせてくれます。

この曲、ジョニー・グリフィンの作で、別名「Purple Shades」というタイトルもありますが、実に面白いナンバーです。

フィリー・ジョーは、ドラキュラ役者として有名だったベラ・ルゴシの大ファンであったようで、ここではフィリー・ジョー自身、ルゴシの声色でナレーションを担当しているという熱の入れ方です。

すっかり吸血鬼フィリー・ジョーになりきっております(笑)。

///////////////////////////////////////////////////////

あまり栄養状態の良い人物ばかりを襲い過ぎたドラキュラ伯爵、少し自分の健康状態が心配になっているようです。

「血糖値気にし始めた吸血鬼」

近年、日本でも10月31日の夜に盛り場を歩いたりすると、魔女や吸血鬼たちに出会うことができます(笑)。

吸血鬼といえば、あの赤い裏地の黒マントに蒼ざめた顔の長身の紳士というイメージがありますが、19世紀にブラム・ストーカーが書いた小説から生まれた「ドラキュラ」がオリジナルであることはよく知られています。

吸血鬼の伝説自体は、古来ヨーロッパ各地に伝えられていたようです。

特に、東欧では20世紀になるまでその存在が信じられてきました。

現在では、吸血鬼は単なる伝説ではなく現実の反映ではないかという説が有力になっています。

ひとつは、ペスト(黒死病)の流行です。

本邦未公開ですが、先日、NHK-BSで放映されたドイツ表現主義映画の傑作と言われて久しい「吸血鬼ノスフェラトゥ/恐怖の交響曲」(1922)という無声映画を観ることができました。

ドイツのF・W・ムルナウ監督は、ストーカーの「ドラキュラ」を製作するつもりでしたが、版権を得ることができなかったことから、独自の解釈を加え、ストーリーを若干変えて「ドラキュラ」を「ノスフェラトゥ」に、ドラキュラ伯爵をオルロック伯爵という名前に変更しています。

吸血鬼ノスフェラトゥを演じたのはマックス・シュレックという俳優で、画像を見ていただければわかりますが、鋭い前歯を持ち、一本も頭髪がないのっぺりとした顔、とんがった耳、バランスの悪いほど長い腕、それに長い指と爪という特異な風貌です。

一般的な吸血鬼のイメージが鋭い牙の持ち主でコウモリかオオカミを連想させるのに対して、本作はネズミのイメージです。

これが、ヌウーッと本物のネズミの集団とともに棺桶から硬直した姿勢で出現するので、それは怖いのであります(ホント、怖っ!)

ということで、中世ヨーロッパを震撼させたペスト菌を持ったネズミに寄生したノミによる黒死病の蔓延を示唆する描写があるのです。

ハリウッド映画を見慣れている現在の眼から見ると物足りないと思うのは当然ですが、ムルナウの本作はドイツ表現派の作品中でも高い評価を得ていますし、吸血鬼を扱ったホラー映画の元祖、古典といってよいと思います。

また、ものの本によれば、吸血鬼のモデルになった人々の異常行動が、狂犬病によるものだという仮説を唱える学者もいるようです。

吸血鬼の特徴は、犬や狼とともに登場し犬を殺す、夜間に行動する、他人(特に若い女性)の生血を吸う、墓場に住む、吸血鬼に襲われると被害者が吸血鬼になる、ニンニクや水(聖水)、十字架を恐れるなどですが、これらはほとんど狂犬病で説明できるというのです。

狂犬病は、ウイルスによる人獣共通感染症ですが、犬や狼が主な宿主とはいえ、ネコ、キツネ、コウモリ、リスなどあらゆる哺乳類に感染します。

感染すると、凶暴性が顕著となり、傷から侵入したウイルスは抹消神経から中枢神経に到達して発症します。

最初は風邪のような症状で、少しずつウイルスによる神経の変性が進んで、傷の箇所によって数日から数カ月の間に、中枢神経とりわけ情動をつかさどる大脳に影響を与えると異常行動を起こすのだそうです。

すなわち、激しい攻撃性や、性欲の亢進、夜間の徘徊、知覚過敏、飲水による喉頭痙攣などが主な症状で、特に知覚過敏は、匂いの強いニンニクや光、大きな音を嫌う、水を飲むときの咽頭痙攣は水を怖がるということを表す…まさしく吸血鬼ドラキュラ、ということになるというわけです。

18世紀のフランスの哲学者ヴォルテールは「1730年から5年間、吸血鬼は人々の最大の話題であった」と著述しているそうですが、事実、当時ハンガリーでは狂犬病が大流行し、人間にも広がったといいますし、日本でも1732年(享保17年)、狂犬病が長崎から全国に広がったという記録があるそうです。

ちなみにオランダ人によってもたらされたこの時の流行が、ニホンオオカミの絶滅へのスタートになったと言われています。

長々と吸血鬼について書いてきましたが、実はジャズにも吸血鬼にちなんだユニークな作品があるのです。

ジャズの全アルバム中でも、特に変わり種の1枚で、ドラマー、フィリー・ジョー・ジョーンズの初リーダー作としても知られる「BLUES FOR DRACULA」(1958)です。

内容はアルバム冒頭のタイトル曲「Blues For Dracula」の洒落っ気を除けば、フィリー・ジョーのほか、ナット・アダレイ(cor)、ジュリアン・プリースター(tb)、ジョニー・グリフィン(ts)、トミー・フラナガン(p)、ジミー・ギャリソン(b)という名手たちによる見事な競演ぶりが光るセッションです。

1. Blues For Dracula

2. Trick Street

3. Fiesta

4. Tune Up

5. Ow!

特に、注目されるのが#1のタイトル曲ですが、このアルバムに出てくるドラキュラ伯爵はなんとジャズ愛好家という設定で、自らビ・バップ吸血鬼と名乗っていて、大いに笑わせてくれます。

この曲、ジョニー・グリフィンの作で、別名「Purple Shades」というタイトルもありますが、実に面白いナンバーです。

フィリー・ジョーは、ドラキュラ役者として有名だったベラ・ルゴシの大ファンであったようで、ここではフィリー・ジョー自身、ルゴシの声色でナレーションを担当しているという熱の入れ方です。

すっかり吸血鬼フィリー・ジョーになりきっております(笑)。

///////////////////////////////////////////////////////

あまり栄養状態の良い人物ばかりを襲い過ぎたドラキュラ伯爵、少し自分の健康状態が心配になっているようです。

「血糖値気にし始めた吸血鬼」

前々から観たかったので、今回、BSで観ることができて大変嬉しかったのですが、想像以上に怖い映画で、びっくりしました。

マックス・シュレックのノスフェラトゥが見事です。

しかし、シュレックというと、今の人たちはディズニー映画を思い出してしまうのではないでしょうか。

あのアニメとあまりにそっくりなので、思わず笑ってしまいました。

ふと思い出したのですが、そういえば「夜明けのロンドン」で吸血鬼を演じたロン・チャニイもすごい存在感でした。

御指摘の通り、ディズニーのシュレックを思い出させます。

その辺は詳しくないのですが、やはりキャラクターの造形にノスフェラトゥの影響があったのでしょうか。

実はホラーや恐怖映画というのは苦手なジャンルであまり観た記憶がないのです。

その中で、今なお恐怖の記憶にあるのは、やはり「エクソシスト」(73)、「羊たちの沈黙」(90)、それにおそらく一番古い記憶にある洋画「タイムマシン」(60)です。

特に「タイムマシン」に出てくる地底に住む食人種族が怖くて、しばらく夜尿症に悩まされるほどのトラウマになってしまったくらいでした(笑)。