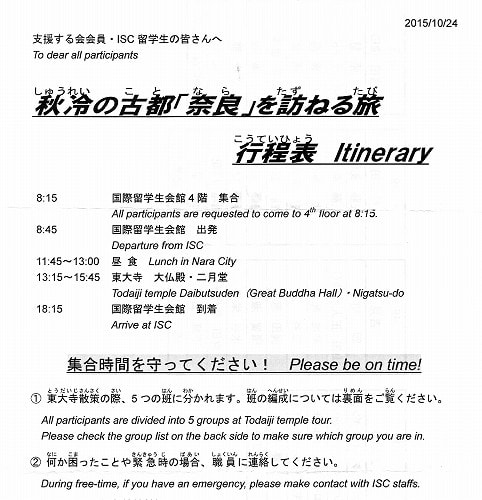

留学生と一緒に奈良へ行ってきました。今回は東大寺(大仏と二月堂)でした。ここは多分小学生の修学旅行以来ではないかと思います。行程は下のとおり。いつものように英語の注釈付きの行程表です。

バスの中では留学生が隣に座ることを期待して、家内とは前後に分かれて座りましたが、私の隣へは留学生と一緒に生活している日本人の学生(チューター)でした。4年生で県内某市職員への就職も決まっていることなども話してくれて、現代就職事情も分かってそれなりに良かったと思いました。ちなみに家内の隣へは、チベット出身の中国人学生で、色々面白い話ができたようです。

駐車場は南大門の傍で、ここから4つの班に分かれてボランティアガイド(黄色いシャツの人)の案内で境内をめぐりました。英語で説明を受けた班も1つありました。

南大門右側の仁王様。どっちが快慶だったか運慶だったか聞きもらしました。かなり短い工期で作るために、手足などパーツごとに職人を使って作ったと云う説明でした。

奈良と云えば鹿。中門までは鹿も自由に出入りしていました。この頃外人さんが多いなと云っているような雰囲気でした。

大仏殿前ではのんびりと説明を受けたり、写真を撮ったりしていました。この少し後には小学生の団体がどっと来ていたので、ちょうど良い時に入ったようでした。

大仏殿前の石張りについて興味ある説明を受けました。黒い石はインド産、ピンクがかった石は中国産、薄いピンクの石は韓国産、外側の白い石は日本産だそうで、仏教の伝来のルートを現しているとか。近年の修理の時に、黒川記章氏の設計によるものだそうです。

正面から見た大仏様。久々の対面でしたが、奥の方に座っておられるので肉眼で見たようには良い写真が撮れません。それにお香の煙がかなり濃くただよっていました。

少し横へ回ると手も良く見えました。ただし、両方の手はうまく見えません。

大仏殿を出て二月堂へ向かう出口へ行く途中で振り返ると大仏殿全景が良く見えました。創建当時はこれよりひと回り大きかったとか。古の人の技術もなかなかのものだったようです。

鐘楼の大鐘。昔、相撲取りが丸い所を突くと3日3晩鳴りやまなかったので、以来少しずらしたところを突くようにしたそうです。

石段をかなり上がった所に二月堂はあります。ここは時間の関係で外からの拝観だけでした。バスの駐車時間が制限されているようでした。

二月堂の隣の三月堂。二つのお堂をくっつけたそうで屋根の流れと瓦の色が違います。

二月堂、三月堂から降りてきて鏡池の傍を通ると中門と大仏殿が良く見えます。ここが修学旅行の記念写真を撮る定位置のようでした。確かに良いバックです。