日本公認会計士協会は、10月18日に開催された企業会計審議会監査部会において、「不正に対応した監査の基準の考え方(案)に対する意見書」を提出し、その内容をウェブサイト上で公表しました。

全般的事項と個別事項に分けて意見を述べています。

全般的事項では、「監査制度の改正は、その負担と効果を比較衡量の上、実現可能性を慎重に検討しながら進めるべき」としています。

(この部分はもっともな意見ですが、その次の「経営者が主導して企業ぐるみの不正を企図している場合、監査の過程で不正を発見することは非常に困難」という個所は蛇足だと思います。現行の監査基準では、経営者不正によるものも含めて重要な虚偽表示がないことを確かめる必要があるわけですから、「非常に困難」という点をここで強調しなくてもいいでしょう。)

個別事項では、考え方(案)の「不正の端緒」の取扱いが、「現行の監査の基準や、ISA やPCAOB 基準等の国際的な監査基準を超えた要求事項」となっており、「改訂の意図よりも、より過重な実務を招く懸念」があると指摘し、いくつかの緩和策を提案しています。

個別事項としては、「監査人間の連携」についても、大きなスペースを割いてふれています。「財務諸表監査の枠組みを超える可能性が高く、極めて大きな問題である」「費用対効果の観点からも懸念があり、その実施は困難」としています。

その他、海外拠点等への監査への適用について、「海外子会社の監査人にISAを超えた要求事項の理解と実施を求めることの実務的な負担は大きい」という問題点を指摘しています。

(現行基準では、海外の監査人へは、国際監査基準か国際監査基準に準拠した現地の監査基準による監査を依頼すればよい(手続を指定してそれだけをやってもらうなどの方法もある)わけですが、国際監査基準を超える手続を要求するのであれば、追加的な費用が発生します。海外の監査人に新しい基準を理解してもらうのもたいへんですし、そうした日本独特の基準をマスターした会計士でないと日系企業の監査ができないとなると、その人材を継続的に確保するのもたいへんになります。)

最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る

「信用金庫等の会計監査人に対する品質管理レビュー制度上のモニタリングの在り方等の見直しに関する品質管理委員会運営細則の一部変更要綱」の公表(日本公認会計士協会)

会員の懲戒処分について(「品質管理レビューの実施結果に基づく措置を正しく伝達せず...」)(日本公認会計士協会)

会員の懲戒処分について(「事後的に作成した監査調書を監査ファイルに差し込むなどした上で、その旨を秘したまま、検査官に当該監査ファイルを提出」)(日本公認会計士協会)

「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正(公開草案)(日本公認会計士協会)

「監査ツール(実務ガイダンス)」の改正(公開草案)(日本公認会計士協会)

【解説】ISA 570(2024年改訂)「継続企業」の概要(日本公認会計士協会)

最近の記事

書籍紹介、広告(アマゾン、楽天トラベル、楽天ブックスほか)

デロイト トーマツ グループ、3法人の合併に関する基本合意書の締結を発表(デロイト トーマツ グループ)

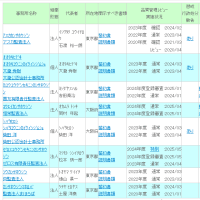

監査人交代事例8件(アスカ3件(「登録の拒否」処分)、ナカチ(更新辞退)、あずさ2件、トーマツ、太陽の退任)(2025年5月23日)

「信用金庫等の会計監査人に対する品質管理レビュー制度上のモニタリングの在り方等の見直しに関する品質管理委員会運営細則の一部変更要綱」の公表(日本公認会計士協会)

THE WHY HOW DO COMPANY(株)における有価証券報告書等の虚偽記載審判事件の第1回審判手続期日開催について(金融庁)~ソフトウェアの資産計上が論点か~

カテゴリー

バックナンバー

2000年

人気記事

【コロナ禍で最大の飲食店倒産】お好み焼き店「いっきゅうさん」など80店超を経営していた「ダイナミクス」(東京)が、負債100億円超を抱えて破産開始決定受ける(Yahooより)

監査人交代事例9件(トーマツ(2件)、あずさ(継続辞退)、PwC、太陽、ゼロス(上場会社等監査人登録未完了)など退任)(2025年5月22日)

社員がインサイダー取引に関与した疑いでIRJを強制捜査…証券取引等監視委員会(読売より)