初稿 2025.02.23 2025.03.04 弥生の変化を追加

稲作または水田稲作の始まりについて ブリコラージュしてみる。

稲作文化の広がり方から見ると、渡来人が持ち込んだのではなく、縄文人が朝鮮半島を訪れ、水田稲作を知り、九州北部に持ち帰った可能性もある

大陸から直接縄文人が持ち帰った可能性もある

水田稲作は渡来人が持ち込んだのではなく、縄文人が朝鮮半島から持ち帰った

水田稲作の伝来ルートには、朝鮮半島経由のほかに中国直接ルートがあった

弥生時代になっても、遺跡によっては、見渡すかぎりの水田風景が広がっていたわけではない

イネには大きく3つの品種があります。

温帯ジャポニカ(水稲) 日本人が一般的に食べている米。水田で育つ

熱帯ジャポニカ(陸稲) 乾燥にも強く畑でも水田でも育つ。東南アジアに多い

インディカ (タイ米)深い水田で育つ。長粒、パサパサ系

縄文遺跡から水田跡は見つかっておらず、縄文のイネはすべて畑のイネである熱帯ジャポニカだという。

縄文の稲作は低湿地での熱帯ジャポニカ(陸稲)と雑穀の混作だった

朝鮮半島から九州北部に水田稲作が伝わったのは、炭化米の炭素14年代測定により、前9世紀後半と考えられる

渡来人が持ち込んだのではなく、縄文人が朝鮮半島を訪れ、水田稲作を知り、九州北部に持ち帰った可能性もある

水田稲作はその後、前6~5世紀に日本列島に広まったが、イネの約3割は引き続き、熱帯ジャポニカだった

弥生早期の唐津平野だけではなく、前期に日本列島に伝わっていった段階でも、熱帯ジャポニカが一定の割合を占めていたという。

熱帯ジャポニカは畑に種を播けば育つのに、弥生時代にはわざわざ水田で熱帯ジャポニカも育てていたことになります。

耕作と休耕を繰り返す

静岡県曲金北遺跡の水田跡からは大量の雑草種子も出土した

曲金北遺跡の「水田」では、ある時期はイネを育てていたものの、別の時期は休耕して雑草が繁茂していたことを示す。見渡すかぎりの土地が継続的に水田として使われていたわけではない

熱帯ジャポニカとの混作や休耕という「縄文の要素」は、水田や温帯ジャポニカ(水稲)が広まっても生き残った

登呂遺跡などの弥生遺跡では水田風景が復元されているが、弥生時代に水田稲作が普及したというのは幻想であり、耕作と休耕を繰り返していた可能性がある

弥生人の人骨からコラーゲンの由来を調べても、米の依存度は高くなく、水田稲作が一気に広まったわけではないことを裏づける

<第1段階>

前9世紀後半 唐津平野に水田稲作が伝来=弥生早期

熱帯ジャポニカ 灌漑施設なし

これは衝撃です。弥生前期になって水田稲作が東進しても、混作と休耕という「縄文の要素」が駆逐されることはなかったのです。

<第2段階>

前6~5世紀 福岡平野から瀬戸内・近畿に拡大=弥生前期

温帯ジャポニカ 灌漑施設あり

第1段階の水田稲作が、水田で熱帯ジャポニカを栽培していたという。宇木汲田貝塚から出土した炭化米10粒を遺伝子分析したところ、9粒が熱帯ジャポニカだったのです。

南九州における刻目突帯文土器の出現=水稲耕作の開始と捉えていた従来の思考法が間違いであって

100年単位と考えられていた北部九州から南部九州へのイネの伝播が数十年単位ときわめて速かったことを意味し、さらには、イネが土器型式圏を越えて伝わっている

高島忠平『文化形成 渡来人に三つの波』

第2波は、弥生時代前期の後半、中国系の青銅器が出現した頃。

青銅器は、実用的な武器でもあり、政治的支配を示す権威にもなった。

紀元前2世紀後半の北部九州で見つかっており、政治的権威を持つ社会が出てきたと推測できる。

この時代は、中国系の移民が入り、彼らが政治を主導したとも考えられる。

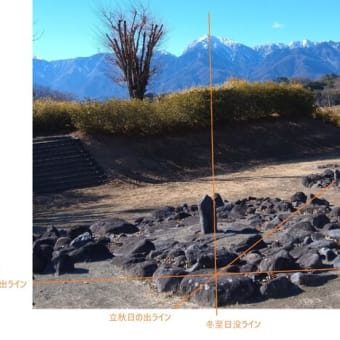

図 年表

弥生時代中期から後期の北九州の政治状況との接続

縄文農耕が稲作を採り入れ、弥生前期に九州全域から瀬戸内さらに近畿へと広がり、さらにさらに

東日本に広がり始めた時期に、北九州にはその地域に侵入して支配権を確立する勢力が入ってきたものでは無いか。

図 弥生時代の変化 「縄文土器出現」 泉拓良 より

縄文時代と弥生時代では頭骨形態に大きな変化があったという。支配権力の侵入者によるものなのだろうか。

図はお借りしました

引用します----ーーーーーーー

佐藤洋一郎『イネと稲作の日本史』

>温帯ジャポニカ米=水稲は以下の3段階を経て渡来した。

第1段階 長江下流からRM1?aが起源前11世紀に朝鮮半島に伝わり、大陸系磨製石器や農具や壺や無文土器を伴い、弥生時代早期に九州北部へ渡来した。

第2段階 長江下流からRM1?bが鵜飼や四眠蚕の絹を伴って、弥生前期末から中期に九州北部に渡来した。

第3段階 長江下流から更にRM1?d~h朝鮮半島に伝わった。

----ーーーーーーー

高島忠平『文化形成 渡来人に三つの波』

>弥生時代、渡来人は大きく3波に分けてやって来たと考える。文化は担い手である人の往来により伝わる。この三つの波が、弥生、そして古墳時代の文化形成に大きな役割を果たした。

第1波は、稲作技術を伝えた人たちだ。福岡平野では、防衛機能を持つ環濠を伴う集落で稲作がなされていたが、九州の他の地域では環濠が無く小規模な営農をしており、埋葬様式も地域によって異なる。こうしたことから、日本の初期の稲作文化は、朝鮮半島から複数のルートで伝わったと考えられる。

第2波は、弥生時代前期の後半、中国系の青銅器が出現した頃。青銅器は、実用的な武器でもあり、政治的支配を示す権威にもなった。紀元前2世紀後半の北部九州で見つかっており、政治的権威を持つ社会が出てきたと推測できる。この時代は、中国系の移民が入り、彼らが政治を主導したとも考えられる。

2021年になって九州大学の学術情報リポジトリの報告書で、宮本さんの説の概要がわかるようになりました。以下は報告書の「まとめ」からの引用です。

※この記事では、黒川式、夜臼[ゆうす]式、山の寺式、江辻SX-1式といった土器の型式名はわかりにくいため、できるだけ使わないようにします(片括弧は「まとめ」の番号をそのまま引用します)。

5)…(宇木汲田貝塚の)Ⅹ層には、多量の炭化米とともにアワ・キビが少量出土しており、…唐津平野では稲作農耕とともにアワ・キビ栽培が始まり、穀物農耕が始まっている

6)…炭化米とアワ・キビの放射性炭素年代は紀元前9世紀~8世紀のものであり、…この年代を弥生の始まりとすることができる

10)…初期農耕段階は、縄文的生業である狩猟採集活動とともに、イネやアワ・キビの穀物農耕を行う複合的な様相が認められる

11)…(宇木汲田貝塚の)炭化米は熱帯ジャポニカからなり、初源的なイネである。これは天水田などの本格的な灌漑農耕導入以前の粗放的農耕による可能性があり、そのため環境変異に強い熱帯ジャポニカが導入された可能性が高い

15)(より年代を下った)Ⅶ層…の段階は(福岡県)有田遺跡出土炭化米の年代から紀元前6~5世紀にあたる。この時期が、板付[いたづけ]式土器(遠賀川[おんががわ]式土器)文化が唐津平野を含む玄界灘西岸地域や瀬戸内・近畿に広がっていく段階である

・初期に唐津平野に流入した米は熱帯ジャポニカであり…福岡平野を中心に流入した稲が温帯ジャポニカであった

宇木汲田貝塚:1966・1984年発掘調査の再整理調査報告書p112-122(九州大学学術情報リポジトリ、2021年)(開くまで時間がかかります)

https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4372000/11_p112.pdf

このように、宮本さんは日本への水田稲作の伝来を2段階で捉えています。

<第1段階>

前9世紀後半 唐津平野に水田稲作が伝来=弥生早期

熱帯ジャポニカ 灌漑施設なし

<第2段階>

前6~5世紀 福岡平野から瀬戸内・近畿に拡大=弥生前期

温帯ジャポニカ 灌漑施設あり

第1段階の水田稲作が、水田で熱帯ジャポニカを栽培していたというのが不思議です。宇木汲田貝塚から出土した炭化米10粒を遺伝子分析したところ、9粒が熱帯ジャポニカだったのです。